成长的烦恼(84)

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

《秋天里的虫子》,樱子 绘

26岁的音乐制作人付翀在去年成立了“新蜂音乐制作公司”,推出了中国第一支未成年乐队“花儿”,并发行了第一张专辑。

“从小就是个坏孩子”的付翀,6岁开始演影视剧,精力全部放在了唱歌、演戏上,“对数理化完全没有了感觉,所有教过我的数学老师都认为我应该站到教室外面去听课,这样课堂上能安静一些。”

随之,父母要求付翀学习绘画和钢琴。“这两件事令我痛苦不堪,我喜欢它们但又不愿为它们下功夫,因为它们不是我的理想。”

10岁那年,爸爸向付翀推荐列侬的音乐,“他自己并不喜欢这种音乐,但他认为既然外国的年轻人都听这种音乐,我就不要再唱《小松树快长大》。那时候我爱听刘文正的歌,理解不了列侬,但我爸不断给我找来卡彭特、四兄弟的磁带。他曾担任军乐团的指挥,希望我能把音乐当做职业。”

音乐同样不是付翀的理想。“上初中时我开始写电影剧本,参加儿童电影制片厂的影视创作组,在剧组里担任副导演。这些事挺好玩儿,学习,不上心,没劲,耍小聪明,考前突击。我没能考上重点高中,这对我来说压力很大,父母,他们希望我能上大学。”

付翀的高中生活是这样度过的:“老师和我很少有彼此喜欢的;我厌学,从同学姐姐工作的医院要来一本空白病假条,自己填好交给老师,然后躲在家里听音乐、写剧本和小说。老师发现所有假条的号都联着,找到家长,他们有些生气但不太管我,因为除了逃学我没有别的恶习。高考前两个月,老师不许我走出校门,别人上课我就从体育组借个篮球,独自玩,或者看初中小女孩跳皮筋,和她们臭贫。”

结果自然是付翀没考上电影学院编剧专业。复读那一年,留了长发的付翀见了老师就没好气,“这些老师还没学会尊重孩子就来教育孩子”。第三次参加高考时,就完全没有激情了。“朋友们的处境都比我强,工作的有钱,上大学的趾高气扬。考专业课时,面试的老师是我拍第一部戏时的导演,对我失望得要命。”

放弃了考大学的念头,流落街头,与许多外地来北京考电影学院的学生厮混。这时的生活与理想无关,但是快乐。付翀背着书包站在大街上卖打口带,“又能听音乐,又能挣钱,认识了现在火起来的一批音乐人,看了大量国外流行音乐资料。”

1994年,老爸担心儿子玩物丧志,在东城区文化馆为付翀谋了份文化干事的闲差。付翀的工作是组织全区小品汇演和庙会。特压抑,只好练健身,疯玩儿电子游戏。看了文化馆里所有的书,帮商业电视台写15分钟一集的剧本,帮老师改梁凤仪的小说……

从文化馆中胜利大逃亡,靠拍戏挣的一些钱,付翀又混了一年:“每天和麦田乐队的主唱在一起,骑车穿过整个城看他们演出,半夜喝得烂醉回家,写东西,早上6点到下午4点睡觉,醒后玩儿……”

1996年,付翀开始在报刊上开设专栏,介绍西欧唱片、国内乐队,也写乐评。其间组织了一支乐队,在酒吧演出,翻唱外国流行歌曲。同时他在“麦田”公司做企宣。

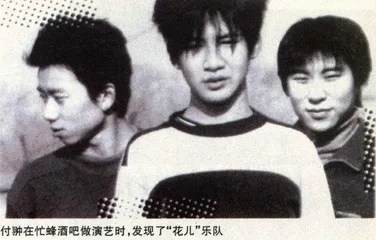

去年2月,付翀在忙蜂酒吧做演艺,发现了“花儿”乐队。他为3个小男孩的年轻与聪明而兴奋,愿意帮他们找制作公司做专辑;而最终与“花儿”绑在一起的原因是“那些自作聪明的成年人总想糊弄这3个孩子,我挺生气”。

付翀花光所有积蓄成立了自己的公司,为“花儿”制作了专辑。整个过程的顺利并不意味着付翀赚到了钱。“打个平手。只要活着总有机会挣钱,未必有机会干自己喜欢的事。”

给这支乐队当经纪人的感觉是“太麻烦了”,当爹当妈,操心他们什么时候回家,叮嘱他们别学坏,签合同时向他们的父母逐字逐句解释音乐、合同的专用名词。“商业上我不冲动,和孩子们的合约签得很松快”。

付翀认为成长时的环境和教育方式很重要。“这些孩子才十五六岁,思想上不太可能保持清醒,我要做的就是给他们划一条界线——那边的东西你可以看,但不能那么去做。环境未必会带来人性格上的变化,但会让人形成不良习惯。我不许孩子们抽烟、喝酒,要求他们尽量少在这个圈子里混——他们没必要与其他摇滚乐手交流,他们是‘第四代’的开始,跟上一代人没有共同语言。他们看着电视、玩电子游戏长大,穿名牌运动鞋,所有的东西对他们都不新鲜,任何奇迹在他们面前发生都理所应当。

“这3个孩子刚跟我签约时与一帮小太保混,一身臭毛病,现在全改过来了。我对他们挺严的。因为所有男孩子都很在乎父亲的感觉。我讲究方式,不想造成这样的一个局面:已经有老师和家长的对立面,现在又多了经纪人的管制。我跟他们特好,是朋友。孩子们不傻,对他们真好假好,他们知道。”

付翀给予“花儿”的音乐教育是,给他们听大量的外国流行音乐,能接受多少是多少。他教孩子们学习“选择”,明白什么东西对自己有用。他还告诉孩子们“放弃”,如果某种形式成为才华流露的障碍时。

付翀在忙蜂酒吧做演艺时,发现了“花儿”乐队

“有一天我会驾驭不了他们,他们可能会与我毁约。我没指着这支乐队吃一辈子饭,我只是在做一件事,男人一辈子能干几件事?”

付翀说他没什么成就感,因为音乐不是他的理想,而只是一个跳板。如果没有这支乐队,他可能一直在唱片公司做企宣,写文章挣钱。“一切就像‘花儿’唱的,现实有现实的空间,梦想离我还很遥远。我不想为理想钻牛角尖,否则当有一天能实现理想时,可能会承受不了。我赚钱太辛苦,所以不会去投资拍电影,然后赔个血本无归。我不愿为理想所累,不愿为理想吃苦。”

付翀的公司只有3个人,干所有最新潮的事情,如网页设计等等。情人节前夕,付翀在公司的网站上登录了一篇自己写的小说《血淋淋的情人节》。“爱情是礼物外面的包装,能迅速吸引别人。”他希望公司不要发展得太快太大,如果某一天某家著名唱片公司收购了他的小公司,那是他希望看到的结果。

“我是全北京最没样的唱片公司老板。我还在写乐评,但现在乐评风气变坏了,一帮听摇滚的文人写乐评,把娱乐化的音乐弄得像哲人,累人得要命,生怕别人认为他没文化。”所以付翀不看有关“花儿”的乐评,看听众来信,给他们回信。

现在,付翀没什么烦恼了,没有家庭负担,没交女朋友不必为爱情伤神,不考虑艺术与世俗的辩证关系。他只是遗憾自己没有大学文凭,在说服别人时就要多花很多精力。