投资:“阴谋论”下的经济危机

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

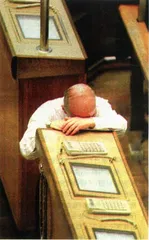

连续一年又六个月的“贬值”、“暴跌”之后,再也没有什么比金融危机显得更乏味了。尽管如此,今年第一件称得上重要的事件,还是危机。这一次,金融动荡跨洋过海,进一步逼近自由资本主义的心脏地带——美国。当然,再以过去一贯的市场经济的思路解释危机也就毫无新意,不足以引人注目,一种“阴谋论”的解读方式于是流行起来。

如果真的存在一场不可告人的阴谋,最大的肯定发生在世界第一与第二大经济实体的美日之间。日本的石原慎太郎列举了这样一个事实:美国的外债约1万亿美元;如果日本将持有的美国国债全部卖掉,据测算,美元当即会贬到1美元兑换50日元。而现实的世界却是,世界最大的债务国美国经济繁荣,最大的债权国日本却持续疲软。

现实的悖论隐藏的正是一个天大的阴谋——美国经济存在巨大的危机隐患,美国股市的价格过高。为避免危机爆发,惟有先发制人,掠夺包括日本在内的世上除欧美以外最富庶的地区,亚洲。美国采取的是先予之,后取之的战略。

早在17世纪,威尼斯的银行家们就谙熟这种先予后取的策略。他们先是蓄意制造资产价格的虚假膨胀,诱骗当地投资者纷纷投入陷阱,获利后便撤资,触发泡沫经济崩溃,让当地投资者陷入恐慌纷纷抛售,再趁火打劫全面收购当地资产。历史上,威尼斯银行家采用这种泡沫骗局,廉价获取了伦敦金融界的控制权,19世纪又进一步控制了华尔街。

美国前财长唐纳德·里甘曾是美林证券公司的董事长。80年代美国储蓄信贷银行危机即由里甘等人一手炮制。为鲸吞信贷银行体系1.2万亿美元的资产,华尔街先是推动金融自由化,取消政府管制,然后斥资制造了美国房地产泡沫。一旦储蓄信贷银行落入陷阱,华尔街便引发房地产泡沫的崩溃,导致各地储蓄信贷银行的破产,这些银行的储蓄金也就按预谋的那样,流入华尔街。

对日本的攻击正是西方金融业这种屡试不爽的阴谋的延续。早在五六十年代,日本政府的产业政策严格限制金融投机活动,当时日本银行的贷款质量很高。80年代初,英国的撒切尔夫人和美国的里根总统共同领导了“世界保守革命”,表面上倡导自由市场经济,实际上支持垄断资本不受任何约束地追求自身利益。美英两国的政府、垄断金融资本和IMF,不断施加压力强迫日本推行金融自由化和全球化,诱导了日本的泡沫经济。此时美国里根总统采取了将美国国债增加两倍(达3万亿美元),大幅度放松对银行和金融体系的控制,允许大规模的投机操作等措施,吹起了房地产的巨大泡沫。要释放这种泡沫,最好的办法是将泡沫扩散到海外,日本则成为最佳目标。1985年9月的Plaza协议,是这个过程的转折点,按此协议,美元对日元贬值25%,日本将实行“自由市场”政策。其后果是:日元急剧升值,日本国债增长,房地产产生泡沫及崩溃,日本银行坏账剧增。Plaza协议的主要目标来是打开日本市场,扩大美国商品出口,此目标没有达到,但日元升值形成的“超级日元”泡沫,确保了日本购买大量美国国债(总金额5550亿美元),支撑了面临崩溃的美国房地产市场,同时日本的投资者购买了价值720亿美元的美国房地产,而这期间正是美国房地产泡沫的顶峰,美国的投机家正在纷纷抛售。日本成为化解美国经济泡沫的牺牲品,美国人形容日本的行为就像一只笨猴子,它伸出手抓住作为陷阱诱饵的果子,即使发现情况不妙也不愿意放手,其结果只能是因被套牢而成为猎物,而华尔街金融界使用的诱饵,就是所谓“自由市场”经济规则。

在对待发展中国家的态度上,美国经济学家拉洛什注意到,美国一贯采用的是“布热津斯基原则”。美国国家安全事务助理布热津斯基曾告诫日本:“我们不能帮助墨西哥,因为我们无法容忍边境周围出现一个新日本。”日本因此取消了向发展中国家大量出口工业基础设备的计划,转而大量生产消费品,出口到美国。对发展中国家,除了传统的威尼斯式的泡沫陷阱外,美国还曾用到更狠的一着:通过加剧通货膨胀,提高利率的手段,使拉美国家陷入高利贷的万劫不复的境地。有证据表明,在几次石油危机中,美英等国家的寡头们获取了巨额利润,而全世界的工业体系却因他们精心策划的阴谋而陷入一轮轮通胀之中。

发展中国家债务缠身的境地几乎全部是高利率和旧债滚成新债的结果。到1994年,109个发展中国家债务总额已增至1.6万亿美元。值得深思的是,早在80年代初美洲债务危机期间,美国国务卿舒尔茨就称“应使IMF变成迫使第三世界国家支付其债务的‘世界警察’”。IMF开给拉美国家的药方也与现在开给亚洲危机国家的疗效一致——迫使货币大幅贬值,加重还款压力。

对东南亚的攻击称得上是相机而动的“杰作”。东南亚不是中国的北海市、海南岛,还没有找到理由大炒房地产,于是美国和英国的新闻媒介开始制造香港悲观论调,更有英资财团“怡和”迁册,美国《财富》杂志迁至新加坡等的示范效应。据报道,在香港回归前,有50%的美国报纸认为香港会变坏。在这些舆论的影响下,东南亚国家纷纷大兴土木,建设了大量的房地产,准备迎接大量由香港迁出商人的到来。香港顺利回归后,美国金融资本家们知道谎言将被戳穿,于是他们一天也没有耽误,在7月1日香港回归后。7月2日便大举发动进攻,就此由货币危机引发的泰国金融危机正式爆发。

值得注意的是,连绵了近30年的金融动荡是在布雷顿森林体系解体后,资本主义世界进入后工业社会的背景下产生的。而金融自由化本身就是一场骗局,它扩展到哪儿,哪儿就患上金融“癌症”,危机缠身。美国正是金融“癌症”的最大受害者之一。当前,美国的大量工业设备和消费品依赖进口,大批生产基地日趋萎缩与衰落。美国唯有通过拼命印发钞票,制造金融泡沫,形成虚拟购买力予以补偿。然而,免费的午餐也有到头的时候,届时,来自全球的撤资潮流将引发一场有史以来最罕见的危机。

自由化的根源不在美国,而是19世纪的大英帝国。那时的英国凭它无以比拟的经济实力极力推行“自由贸易主义”策略,而当时的美国主要以发展基础产业,推动工农业生产为立国之本。可以说,美国经济史的一大部分是以摩根银行系统,洛克菲勒家族等金融寡头为代表的亲英势力与汉密尔顿所建立的“美国体系”的斗争史。本世纪60年代中期,以消费为标志的后工业社会全面到来,金融逐步脱离真实经济。200年前日不落帝国的梦想终于成了世界各国此起彼落的梦魇。 美国金融全球经济危机美国经济危机