音乐·电影·迷幻剂

作者:三联生活周刊(文 / 王寒)

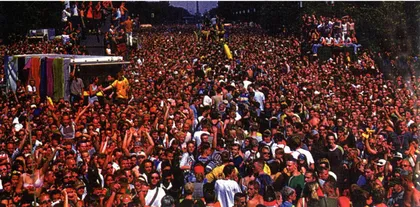

1997年德国柏林的Love Parade,狂热的锐舞者

1943年春天的一个周末,瑞士的阿尔伯特·霍夫曼博士正在一家药厂合成一种叫做LSD-25的药,用来治疗一种在欧洲流传已久的叫做“圣安东尼之火”的怪病。完成工作后,他开始感觉一阵晕眩。他以为自己得了感冒,所以立刻回家休息。就在回家的路上,他开始了人类历史上著名的第一次“迷幻之旅”(ACID TRIP)。“我感觉到一股非常明显、却并非不适的陶醉状态……当我闭上双眼类似昏沉的状态躺在那里,眼前却充满了一幕幕快速变化、多彩鲜活的画面,一连串非常真实且具有深度,随着各种颜色在变幻着。这种状态持续了大约3小时才渐渐褪去。”

霍夫曼猜想这种幻觉可能来自实验时LSD沾上了他的手指,很快,他意识到自己发现了一种强大的物质,它使人体验到与现实生活截然不同的感觉和另一个世界,但他仍然无法想象LSD后来对整个人类心灵和文化带来的冲击。50年代时LSD被许多心理学家用来治疗精神分裂和心理疾病,但是随着美国一些文化精英分子的尝试服用,它逐渐被赋予一种对工业化、制度化的反抗精神(毒品可分为几类,如咖啡因、海洛因、可可因分属于亢奋剂和镇定剂,具有成瘾性;大麻、LSD、E 属于具有迷幻功能的毒品,不具有成瘾性)。哈佛大学的两位心理学教授Timothy Leary和Richard Alpert以及“垮掉的一代”的代表人物、诗人金斯伯格和小说家威廉姆斯·波洛斯(Williams Burroughs)对这种强力的迷幻药有着独特的见解,他们认为迷幻药不只能改变感觉和意识,对于使自己挣脱外来的压抑,重新获得内在的自由方面,也是很有效的工具。这套说法加上他们的文学作品中的自由精神,加上对50年代美国制度的普遍不满和反叛,可以说催生了整个60年代。

60年代中期,聚集在旧金山的嬉皮士和“垮掉的一代”同样不断地批判他们自己出身的资产阶级。他们藉着长发素衣向权威挑战,宣称爱能取代战争,共享能取代贪婪,沟通可以瓦解个人主义,他们希望能制造出一个允许个人表达自由的情境。而这种所谓的内在心灵的革命,相当程度要依靠药物(DRUG毒品)的力量。方兴未艾的摇滚乐队迅速投入了迷幻剂的怀抱。

对爱的感受和迷幻剂的气味弥漫了1967年的整个摇滚乐圈,Psychedelic Rock(迷幻摇滚)成为最时髦的一个词。嬉皮音乐教父Donovan发表了被称为早期迷幻音乐圣经的专辑《阳光超人》;接着甲壳虫乐队发行了《永远的草莓地》,强有力地表现了与现实脱节的迷幻感受;随后是鲍伯·迪伦,随后是吉米·汉瑞克斯。除迷幻剂和爱以外,阳光也是迷幻摇滚的要素之一,原因不外是,强烈阳光所造成的晕眩和迷幻的感觉是相似的。

研究资料表明,在吸食LSD后,脑海中会出现多重影像,而这些影像会依据吸食者自身的潜意识经验,随着心情高低起伏而变化;耳边会出现咝咝作响的声音,刺耳的频率仿佛要进入体内膨胀后爆裂。这种由迷幻剂产生的音乐不仅可以听到,甚至可以看见音乐从喇叭朝着自己飞舞而来。然而当初用迷幻剂来拓展意识和开创另类真实情景的人最终难免上瘾,他们的自我意识陷入越深,就越孤立,直至最后身心憔悴。不管最后他们是否得到了他们想要的东西,两位摇滚巨星——吉米·汉瑞克斯和“门”乐队的灵魂人物吉姆·莫利森皆因吸毒过量而死。从1965年到1967年夏天,迷幻花朵的盛开教人晕眩,其衰败也快,然而音乐的迷幻性格却从此散播开来。

90年代以来,一种新的rave(锐舞)文化快速蔓延,成为欧美青年次文化的一个重要现象。锐舞的主角是techno音乐(电子舞曲)和Ecstasy(一种新的迷幻剂,简称E)。它起源于英国的几家舞厅,年轻人在服用E之后,伴随techno舞曲狂歌乱舞。这二者的结合使人产生一种非常兴奋的出神状态,更类似于古代部落里的舞蹈或宗教仪式。不同的是(也包括它与60年代Acid Tests的不同)高科技的运用:做音乐用的电脑和电子合成器、因特网VR(Virtual Reality模拟现实)。

E同样是非法的毒品。1989年,由于警方的取缔和舞厅的饱合,英国的锐舞大量转至远离城市的荒郊野外,辅以镭射灯光和超大音响系统,数以万计的年轻人在DJ所调配的音乐节奏下通宵达旦地疯狂跳舞。同年在德国柏林举行了第一次Love Parade Party,只有150人参加,但到1996年即有75万人参加,1997年的Love Parade更达到100万人。然而与60年代不同的是,这种文化更多来源于年轻人无以散发的活力和对未来的热情,而不能说是反主流。另外一点是电子舞曲和E的关系不再像从前那样密不可分,一些新的dance drugs陆续出现,常常是不同的音乐配以不同的迷幻药。不管怎么说,每年仍有许多年轻人死于服用LSD或E或大麻,服用迷幻药来达到兴奋远非聪明之举,毕竟真正好的音乐作品不是吸毒才能欣赏的。

《猜火车》剧照

《阿甘正传》以一个低智能人的视角考察了近半个世纪来的美国历史,这是一段各种文化交织,各种种族、政治冲突交织的历史。而汤姆·汉克斯所扮演的小人物,几乎与每一个震荡美国的社会、政治事件擦肩而过,越战、种族歧视、水门事件……但是有一点,阿甘是浑浑噩噩的,我们从片中看不到任何对于历史的反思和评价,或者对两党之一的维护和抨击。甚至连阿甘对自己亲身参与的越战发表的看法都正好被人潮声所掩盖。本片是好莱坞电影消除历史深度的最佳范本。然而,影片对女主人公詹妮所代表的60年代反主流文化却给予了清晰的评价。詹妮:一个学运积极分子、一个四处游荡的嬉皮士、吸毒者、企图自杀的人、终于迷途知返却被命运(不治之症)惩罚的人——生活就像一盒巧克力,但夹心里不要有毒品。

同样是大玩后现代主义拼贴风格,同样是好莱坞怀旧名作,如果说《阿甘正传》体现了90年代美国主流社会价值观对60年代迷幻药文化的排斥态度,昆廷的《低俗小说》则嘲笑美国大众文化想象中的黑社会与毒品之间关系。吸毒意味着非艺术家即黑社会,意味着放纵、色情、凶杀,至少是颓废,这在去年的中国影片《长大成人》中都是如此;在《低俗小说》中,特拉华塔奉命照顾老大的娇妻,两人服过迷幻剂后都不禁醺醺然,一阵热舞助兴,“大众”想象中的偷情好戏就要登场了——但是事情急转直下,乌玛·瑟曼因服药过量突然口吐白沫昏迷过去,在对方的仓惶抢救中(寻找针头、粗大的针头直插胸口)更是出尽洋相、丑态毕露。这是令许多观众最感好玩的地方。

毒品在多数电影中只是一个象征堕落的符号,可随意贴在反面角色身上。真正探讨毒品文化的电影寥寥无几。加拿大导演大卫·克罗能堡(David Cronenberg)根据威廉·波洛斯(William Burroughs)同名半自传体小说改编的《裸体午餐》,描写一个吸毒成瘾的作家如何在写作与吸毒的幻觉经验中再也难以分辨现实世界与迷幻世界。影片对美国中产阶级所标榜的以理性为主体的生活观、世界观提出质疑。也正是因为这种对理性之外世界的追求,波洛斯所属的“垮掉的一代”除了颂扬迷幻剂以外,对佛教也表现出极大的兴趣。克罗能堡在90年代拍的电影《超速性快感》(Crush),描写了一批除了做爱就是以撞车为乐的年轻人。

这部曾获戛纳大奖的电影被贝托鲁齐称作关于宗教的大师之作,克罗能堡自己说:“我想部分原因是这些人就像是基督,做了这些事好使我们不必去做——我们看就好了,我们可以通过它完成我们要做的。我想我们总是在超越我们的原本,因为我们不断地变形和产生突变。”

有一部毒品电影不能不谈,就是1996年英国票房冠军、同时风靡全球的影片《猜火车》(Trainspotting)。这里面年轻人对主流社会的疏离感和失落感依旧,但发泄的对象变成了以中产阶级为主的当代消费主义社会。影片开头即是主人公喋喋不休:选择工作、选择对象、选择汽车、选择电动开罐器、选择他妈的大电视、选择购房贷款、选择牙医保险,(突然间)但是我选择这些干什么?我选择不要去选择生活。影片舞曲般的节奏,反讽都市年轻人被这个贪婪追求物质生活的社会脉搏所驱使;低机位摄影则强迫观众从这些年轻人的视角去看待和反思这个社会。主人公马克为了寻找两粒毒剂钻进了溢满屎尿的马桶,竟然到达一片清澈透明、海水一般的水域,这个超现实主义的段落既令台下吃着汉堡的观众瞠目结舌,也使每一位严肃关注社会的人士充满忧思。

马克并没有找到生活的答案,但这部电影摆明了对待毒品的态度。因为马克一帮人照看的婴儿不幸死于毒品,也因为自己不断受到毒品噩梦的困扰,他毅然决定出卖同伙,拿着贩毒所得的钱财,告别毒品,改过自新,重新选择生活——“就像你一样”,马克对着银幕外说。观看《猜火车》的年轻观众数以亿计,但不会有人因此去吸毒。一来因为马克等人的生活千疮百孔,丝毫不值得效仿;二来因为电影本身就是一种提供幻觉、提供抚慰的产品,它从来都使你感觉你现在的生活——银幕外的处境最为安全。甚至恰恰相反,关于毒品的影片很容易使人对毒品敬而远之。这也是写作本文的立意所在,因为对毒品一无所知的人可能比了解毒品的人更容易去吸毒。有一句反毒口号叫做“Just Say No(只管说不)!”也许可以改成“Just Say Know(知道即可)”了。 音乐