一个台湾人在北京边缘的生活

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

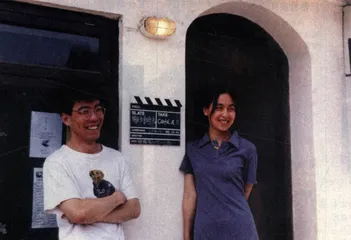

庄崧冽:29岁,拍电视、写剧本,开一间名为“雕刻时光”的咖啡馆

庄崧冽在北京大学东门外的成府街租了一个小院,前屋开咖啡馆,后房是卧室。咖啡馆里是大量的书籍和古典音乐唱片、CD,外面是乱糟糟的旧书市场和小胡同。离万圣书园倒是很近。他来自台湾,像所有外地来京的人一样,他的台湾口音里已夹带了北京词汇。他的咖啡馆内经常放国内看不到的影片。

我对这个台湾人在城市边缘的生活产生了好奇,他则认为这种散淡、懒洋洋的活法儿只有在北京才能找得到:

我的老家在台湾云林县乡下。台湾每个村子的村口都有极大的老榕树,榕树下有座小土地公庙,庙旁边是旧凉亭。农民随时可进庙里用两块月牙形的竹根问卜。这幅画面印在我的心里。开咖啡馆是为塔洛夫斯基造个小庙,任何人累了都可以进来歇歇脚。

安德烈·塔洛夫斯基是前苏联的一个电影导演,半辈子在西欧流亡。我喜欢他。他有本著作名为《雕刻时光》。他拍的影片非常不商业,但非常炽烈。

我是北京电影学院导演系招收的第一个台湾本科生。当时张艺谋、陈凯歌的影片很有号召力,我又不愿背“三民主义”(台湾大学联考科目之一),就来到大陆考大学。在这之前,我服过3年兵役,当过饭店小弟,写作并出了本卖不动的书。

毕业时手头有笔闲钱,本想用来拍一部毕业作品,但校方不支持,只好拿来开咖啡馆。也是为了养家。大学毕业后的头半年是忙着结婚,我娶了个湖南太太。

结婚以后留在北京,挺好的,我喜欢北京。北京的生活像隐居,无关风月的——出门就是旧书摊,有湖有树,很舒服。我喜欢干什么事情都要舒服地来。瑞典导演伯格曼在瑞典北部拍《处女之泉》时,一天两只鹳鸟飞来在头顶盘旋,大家丢开手头的工作去追鹳鸟。伯格曼感慨万千。孔子和他的弟子暮春时节浴乎沂风乎舞雩咏而归,多好的雅兴。

咖啡馆的生活要面向所有人,很有意思。客人不断地涌进来,我可以看各式各样的面孔。来这里的都是熟客,我喜欢。有位客人我们叫他“高山茶”,因为他每天来都要喝一壶高山茶,然后侃哲学。

我不隐瞒自己来大陆有“投机”心理。现在台湾的电影市场太萧条了,而大陆还有很多人在拍电影。我现在制作电视综艺节目,很不喜欢这种工作,像公务员做的事。

还是想拍电影。新疆、内蒙古的广阔,在台湾是拍不出来的。我想拍好玩儿的东西,像西班牙的阿莫多瓦或法国的吕克·贝松。大陆的电影好玩的东西太少,老是有一种负罪感,艺术片总是被艺术形式所左右。换了吕克·贝松来拍《红色恋人》,他会拍得非常好玩,票房一定会上去。叶大鹰却拍了很多奇怪的事情,用了一种缺乏才气的认真。没开咖啡馆我不知道拍一部影片票房有多么重要、影片刺激消费有多么重要!我不排斥艺术片,因为总有少数人需要消费艺术片。

我也写剧本,现在写一个元朝的武侠片。我已经被训练得像机器了,说故事时每一个关卡每一个转折都必须到位。没有以前写小说自由。我是个工匠,因为电影、电视是人为的东西,不是天然的。

生活中充满了乱七八糟的巧合,比如我和太太在新疆认识。这些巧合我可能永远也拍不出来。

我的生活目前处于一种舒服的平衡中,每天煮咖啡、做意大利面条、扫地、交税……我太太做了很多,我感到良心上有负罪感。不应该牺牲她的专业来成全我,这样可能会导致暴力的倾向——我是天主教徒。

台湾……海岛的、小巧的、精致的、柔媚的,已经让我受不了啦。我爱北方,广阔的土地上有白杨树。不太喜欢回台湾了,就守着北京这一块吧! 咖啡台湾生活