观点:新经济与计算机生产率悖论

作者:三联生活周刊(文 / 王坤)

在正统的经济学中,宏观经济的4大目标:物价稳定、充分就业、经济增长和国际收支平衡是很难实现的。几乎所有的经典模式都假定,经济增长导致工资提高,高工资促进高物价,通胀率从而上升。模型中最著名的要属菲利浦斯曲线,曲线显示,失业率与通胀率存在着一种反相关关系,失业率高,通胀率就低,反之亦然。要保持高增长,就必须付出高通胀的代价。正因为如此,美国经济学家把2.5%的年经济增长率和5%的失业率视为潜在的增长率和自然失业率,作为宏观调控的目标。

而近年来,美国经济走出的却是高增长、低通胀、低失业率的路子,政府预算也基本平衡。这一增长过程已持续8年,经济学家为应对现实的挑战,笼而统之把美国经济称为“新经济”。“新经济”的主要论调是高科技极大提升了劳动生产率,然而,面对信息社会,低通胀、持久增长等“新经济”内涵,社科院的张宇燕注意到,仍有经济学家发出了截然相反的声音。

针对高科技提高劳动生产率的看法,有经济学家指出,自70年代以来,美国公司对计算机业进行了大量投资,而与此同时,官方统计的劳动生产率增长速度却大大地下降。平均劳动生产率增长从战后的3.4%下降到1979~1994年的1.2%,多要素生产率即投入产出率的增长更小至0.3%,而此前25年为2.2%。这种更多的计算机更快的通讯与更慢的劳动生产率并存的现象被称为“计算机生产率悖论”。

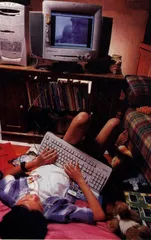

在《被滥用了的计算机》一书中,作者发现信息技术投资与获利能力并不存在必然联系,美国1994年劳动生产率增长几乎为零,可公司利润却增长了40%,并且,以往生产率的提高多因为裁员。由于价格便宜,许多奔腾机只被用于打字和发邮件,挖地雷甚至会降低生产率。

劳动生产率的提高多来自于制造业,而该行业却因生产率太高,劳动力日益减少,1960年制造业工人占整个劳动力的31%,而1995年该数字降为15.8%,预计2017年将进一步降为10%。这意味着越来越多的人从生产率高的部门流入低的部门,主要是服务业。与之相应的是,美国单位劳动成本即工资的增长也出奇地慢,与经济增长全不适应。美国私人部门的小时名义工资1980年为6.66美元,1985年为8.57美元,1990年为10.01美元,1995年为11.44美元,1996年为11.82美元,而如果按1982年的美元计算,其实际工资分别为7.78美元、7.77美元、7.52美元、7.40美元和7.43美元。

以社会学观点看,在后现代社会,劳动生产率与人们的生活方式并不相容。一本题为《增长的社会制约》写道,社会总是赋予稀缺的东西以更高的价值。制造商品的效率越高,商品越便宜。生活富裕的人们向往的往往是手工制造的用品,大众消费品生产上的高效率和提供服务的高效率可能诱使人们去寻求一种相反的过程。

所有这些观点看起来似非而是,似是而非,让人捉摸不着头脑。不过,经济增长的动力却不外乎两个,要么投入增加,要么效率提高,当学者们对“效率说”提出质疑之时,自然会促使人们朝着另一面——投入去多思考。