为了梦想与光荣

作者:三联生活周刊(文 / 卞智洪)

一切从1951年9月10日说起。因为影片《白痴》在票房和评论上的双重惨败,日本大映制片厂在这一天取消了请其导演黑泽明再拍新片的计划,黑泽明心境黯然。他强忍着愤慨,到郊区钓鱼,但刚一扬竿,鱼钩就被什么东西挂住,鱼线一下子断了。四肢无力的黑泽明回到家里,老婆跑出来喊道:“恭喜!”“什么?”当时这位导演顿时心头火起。“《罗生门》得大奖啦!”

《罗生门》在威尼斯国际电影节上得了金狮奖。尽管黑泽明自己连《罗生门》参展威尼斯都不知道,这件事带来的冲击仍然是巨大的。西方电影界不仅对《罗生门》大为赞赏,还第一次把头奖给了一位亚洲导演(次年的奥斯卡金像奖又颁给了《罗生门》),并从此关注起整个日本电影。沟口健二、小津安二郎这些年纪稍长的导演被搜寻出来,频获大奖,一个日本电影的黄金时代开始在全球观众面前上演。

“他根据欧美的电影创作方法重新解释日本,同时又按照日本艺术创作技巧重新解释了欧美电影创作方法。”

——电影评论家佐滕忠男

那天黑泽明的第一感觉是:这下好了,不至于再遭冷遇了。然而热门归热门,日本的评论家都说,那两个奖不过是评奖者出于对东洋式的异国情调好奇的结果。即便如岩崎昶这样的大评论家,在其《电影史》一书中也说:“《罗生门》在威尼斯电影节荣获最高奖,这使日本电影进入了一个新的纪元。尽管这部影片根本精神在于对人类的不信任和绝望,对客观真理的不信任和疑惑,如此等等,不能引起日本朴素的人民大众的共鸣,但它同偏巧遇上当时动荡的国际政治形势和面临危机的《25小时》式的西欧思想完全合拍,那是理所当然的。”

今天看来,《罗生门》是主张相信人的作品还是人不可相信的作品,这样的争论意义不大。况且从他前面几部作品《姿三四郎》、《美丽的星期天》、《野狗》来看,一贯强调乐观、信奉人道主义的黑泽明很难突然去主张相反的东西。真正使《罗生门》成为杰作的是黑泽明精湛的导演技巧和它开掘人类心灵的深度。同样是让几个剧中人讲述故事的手法,奥逊·威尔斯的《公民凯恩》描述了一个复杂的美国人;但在《罗生门》中,几乎每个剧中人讲述的都不是客观事实——它揭示了“人总是美化自己”这样一个主题。此外,在运动镜头、光影处理等电影技巧层面,《罗生门》在当时都是无与伦比的。

难怪黑泽明在多年以后仍对评论界耿耿于怀:“日本人为什么对于日本的存在毫无自信?为什么对外国的东西就那么尊重,对于日本的东西就那么鄙视?”这是要害所在;并且,这似乎远不止是日本一国的问题。激烈地排斥和一味地信奉西方文明,是东方国家在本世纪普遍抱持的两种观念。日本艺术家中也不乏这样的人物:青年时代倾心于欧美的艺术和思想,中年以后则颠倒过来,对日本古老传统崇拜得五体投地。然而对于同时崇拜塞尚、凡·高这样的西方画家和池大雅、喜多川歌麿等日本画家的黑泽明来说,他所要做的正是将两种传统融合起来。

黑泽明曾多次以日本为背景诠释西方故事,《蛛网宫堡》取自莎士比亚的《麦克白》,《乱》来自《李尔王》,《白痴》和《在底层》分别来自陀斯妥耶夫斯基和高尔基的同名小说,《七武士》效仿了他所喜欢的约翰·福特的美国西部片。这些作品无一不赢得世界影坛的瞩目,是因为其中充满了“日本”。

在最负盛名,也最具代表性的《蛛网宫堡》中,黑泽明大胆借鉴了日本传统美术和“能”(日本古典歌舞剧)的表现技巧,程式化的表演甚至比人的思想更具有魅力,主题从莎剧的人性恶变成人被某种超自然的意志所操纵。三船敏郎(黑泽明导演的最佳搭档)和山田五十铃在镜头中就像在能乐或者中国和日本的古代风景画中一样,不是看着对方的脸,而是俯视着空无一物的远方的地面念台词。然而,他们并不是什么也不看,他们看的是自己的内心。

这一类拓展电影表现手段、触及人类情感秘密的电影令西方影人心醉神迷,不少美国导演像斯皮尔伯格、卢卡斯、科波拉,都声称从黑泽明那里学到很多。甚至专门扮演他的影片中武士一类角色的三船敏郎,也成了西方观众几乎唯一熟悉和赞誉的日本演员。黑泽明由此被称为一个完美主义者(Perfecfionist),他坚定的性格、严谨的工作作风,连他易怒的脾气都一同成了注脚。

但当时的日本观众并不这样想,至少不是毫无保留的赞扬。他们不会为黑泽明一心注重表现艺术和美而欢欣鼓舞。在《蛛网宫堡》之前,他的几乎每部作品都被看作是对战后混乱的日本社会的一种思想启示。——尽管黑泽明的乌托邦同样是一样东西合璧:把人们从国家、政治等社会组织的束缚中解脱出来,向往自由、独立、哪怕是像强盗多襄丸(《罗生门》)那样极端利己主义的人格,仅仅由至亲、好友、师徒之间的爱情来维系一个社会——排斥东方的社会束缚,但却强烈地关注道德。这种观念充斥着他早期现实主义题材的影片,如《无愧于我的青春》、《美好的星期天》、《泥醉天使》、《生存》,是它们塑造了鲜活的现实中的日本人,是它们娱乐、鼓舞了当时的日本观众,但显然它们没能令黑泽明迈出国门。相反,从60年代开始,黑泽明基本上放弃了真实地反映日本社会现状的努力,很多时候是在一种近乎空想状态中建构他的理想人物和社会秩序——当然这依然是完美的艺术品,并且更为国际影坛所承认。

这是一个矛盾,不仅在黑泽明身上,在小津、沟口等导演那儿同样存在。至今依然。伊朗的阿巴斯,中国大陆的陈凯歌、张艺谋,香港的王家卫等等,国际社会的赞誉和本地的争议同时贴在他们的电影上。更真实还是更虚妄?更深刻还是更逃避?更民族还是更矫饰?更艺术还是……

有一点可以肯定,在黑泽明的字典中,是不分艺术电影和商业电影的,只分好电影和不好的电影。在做了五六年副导演,又写过十余个剧本之后,黑泽明拍出了《姿三四郎》,他努力使这部处女作更有趣也更令自己满意(他的编导费一共只有200日元,而类似的价码维持了好久),结果是战时缺乏娱乐的日本观众狂热地拥入影院。公司立刻让他拍续集,黑泽明味同嚼蜡地感叹道:“这就是商业主义的致命所在,他们连‘不可守株待兔’都不懂。”

《罗生门》剧照

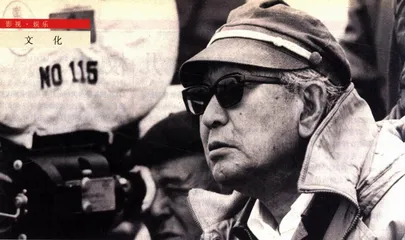

年青时代的黑泽明

《乱》剧照

在中日附近海域有种鱼叫鳗鱼,秋季自海入河,逆水至上游产卵,产卵后死亡。鱼卵长成幼鱼后,游入大海生活。它们从哪条河入海,产卵时仍回生它养它的那条河。黑泽明曾自比为鳗鱼,但他不止一次远适异域,比如在1975年溯苏联的河而上产了卵,即获得莫斯科影展金牌奖和奥斯卡最佳外语片奖的《德尔苏·乌扎拉》。黑泽说:“原因无非是电影作家这条鳗鱼,看到养育他的河被污染了,水也干枯了,它没法在这样的地方产卵。”70年代,随着消费主义的盛行,电视和好莱坞对日本电影的冲击,更重要的是电影生产机制的僵化及随之而来的人才流失、后继无人,日本电影全面衰退,这是令黑泽明真正为之神伤的事情。

黑泽明为了维护自己的影片,曾多次和日本的电影审查机构较起劲来,其火爆的性格那时会更加火爆。他的《白痴》原本长达4个多小时,迫于公司压力剪成两个多小时,公司要求再剪,他说:“那就把胶片竖着剪吧。”如果黑泽明崛起于今天,他定会被称为一个很酷的导演。而现在好莱坞大行其市、艺术电影惨淡经营的日本,缺乏的正是这样一种精神。反过来说,今天在国际电影节上获奖,在国内却仍然没有多大市场的独立电影作者如北野武等,一定会怀念黑泽明的时代,那毕竟仍是一个理想主义还未被消费主义所取代的时代。

黑泽明一直在思索日本人性格中的伸缩性和软弱性。他认为:“如果没有自我完善,日本就永远不会有真正的自由和民主。”对于黑泽明来说,电影是现实,更是理想;是审视灵魂的工具,更是通向福地的光荣之门,是日本,也是整个人类。

黑泽明作品年表

黑泽明小传

黑泽明1910年3月23日生于东京,是8个孩子中的老末。父亲是陆军教官,其武士精神成为黑泽明电影中常见的主题之一。中学毕业后黑泽明立志做一个画家,曾参加过左翼美术同盟,但偏偏并不坚定。受哥哥影响,对电影、文学、戏剧都广有涉猎的黑泽明,1936年考入PCL电影公司(东宝前身),担任了山本嘉次郎的助理导演。

1943年,黑泽明推出处女作《姿三四郎》,一跃成为日本导演新星。

战后,黑泽明反思日本民族性格和自己在战争中的犹疑表现,拍出了一系列现实主义佳作。1951年《罗生门》在威尼斯电影节夺金,使他成为国际影坛的风云人物,10年中频获大奖,甚至影响了一代西方导演。

60年代后期至70年代中期是黑泽明的创作低谷。1971年因电影票房失利和创作追求问题,他曾试图自杀。不过很快他又站立起来,此后5年一部巨作,包括1975年日俄合资的《德尔苏·乌扎拉》(获莫斯科电影节金牌奖和奥斯卡金像奖),1980年法国出资的《影子武士》(获戛纳电影节金棕榈奖),以及1985年的《乱》。

晚年的黑泽明与儿子黑泽久雄创办黑泽制片公司,他在1991年还拍摄了关注核辐射和生态环境问题的《八月狂想曲》。85岁高龄时,黑泽明仍雄心勃勃要创作一部古装巨片,因意外摔伤而未果。

黑泽明是东方电影导演的标杆,他执著的人道主义,对人类命运的强烈关注,对人性本质的控掘,将随着他多彩而有力的作品永远流传。 日本电影导演姿三四郎白痴黑泽明武打片罗生门剧情片