“民间”是个“元”,这里的空间是否新鲜?

作者:三联生活周刊(文 / 施武)

《灵魂商场》德国慕尼黑

《红色列车》德国

《灵魂之碑》澳大利亚

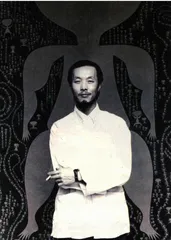

吕胜中正在筹划的个展其构思是对民间性的一种新注解。最近出版的个人画册对他自己可能是完成时的,对于观者却是于躁动之中的现在时的。虽然其中铺满了我们曾认识的小红人,但他对这些小红人的放置、处理方式中有了不同设计。这么多年,他可能是唯一一直坚守民间性的艺术家。造型和材料与民间美术有明显的精神联系。这是否就是所谓本土语言?

吕:我说民间的说得太多了。前10年一说起传统来,很多人,年轻人,都不屑一顾,好像你很迂腐。现在,你看,大家都意识到要建立自己的语言。1989年之后,我们的现代艺术大部分是在国外做的。这也很自然,经过一段时间的临摹、学习,需要出去看一看,参与一下了。但有些评论家说这是走向国际了。这太简单了,这还只是尝试性的。而现在建立本土语言,应该说也存在一种小的断裂。我接触的有些年轻人就说,在学校时,一点也没关心这些,现在去学,怎么下手?因为研究传统不是研究一些形象符号,它有一些渗透在骨子里的东西,是个长期的过程。

施:那么它为什么一直如此吸引你?

吕:民间是一个“元”的东西。在没有宫廷之前,都是民间的。中国画与民间之间有很大关系,像中国画的散点透视,它是这个土壤里长出来的,只是被规范化、被文化了。我倒也不是有意地接触民间文化。开始是作为任务去完成的。那时候画年画,觉得很容易,年画里的颜色也不复杂,红的绿的……后来画起来就觉得它并不容易,觉得它有难度,难度就意味着它里面有学问,有可追究的东西。到了“美院”后开始想,为什么一定画年画呢?过去的年画是为过年画的,现在社会生活改变了很多,年不年的也跟以前不一样了。这样目的就升高了。不是说学习民间美术就是画一种画,直接吸收点形式,而是发现它有一种不可替代的东西,不论是中国画和西方的造型体系都不可替代。比如说,我们用眼睛观察世界,美术学院的训练基本上是用“一只眼”去看世界,但在中国民间美术中就没这样的。学院里的“一只眼”训练是生活中非常态的观察方法。平时你见了我,我见了你,我们不用闭起一只眼来看,也不用说“你不要动,我得看10分钟才认识你”。不是这样的,我们看人是一个完整的了解,看动作、听说话,甚至还包括看背影,朱自清不是专门写过背影吗?民间造型在观察生活时,用的是生活的方式,所以它不把人看成个死人,不把人变成静止的。这里它给人的空间很大。

最早我学中国画,研究民间艺术是想改造中国画,后来觉得可能不必了。我要去改造它只能是改造个树枝,而我现在研究民间的方法是在土壤中,这样可能长出一棵树。所以1985年、1986年的现代艺术运动时,我虽然也很激动,但还是沉住了。反而,从另一角度认识了艺术。

施:哪一个角度?

吕:西方现代艺术出现这么多新的样式,其实也是在追问艺术到底是什么?文明把艺术弄得太规范了。油画就该怎样,中国画就该怎样,书法就藏锋?不见得吧?

施:被文化了的艺术样式也是经年积累的,是否也有它的道理呢?

吕:有它的道理,我也觉得它很好,但不能老用一个方法讲道理,我们要创造新的道理。艺术家的任务就是创造。

施:说到民间,本土语言这些概念,我想到有艺术家说,艺术家没有国籍。

吕:欧洲艺术家也有人说艺术家是流浪人、没有国籍。那身边呢?身边如果是一片荒漠怎么长出你来?偶然长出来是不是也营养不良。当然关于这个大问题,我一个人来探讨它我担待不起。但是也不能摆脱这个问题的困惑。我两年没出国了,很想在国内做作品。

施:你那些充满民间气息的作品在国内应该说有广泛的观众群吧。

吕:这是另一个问题。我们说民间,不是就说剪纸、窗花,不是图式的概念,重要的是文化方式。比方说,剪张《马吃草》的剪纸,马有多个头,喂马的人是三面人。这怎么解释,剪这个剪纸的人说:牲口吃草不能光吃一个地方。一会吃这边,一会吃那边。娃要照看牲口也不能光盯着一个地方。这种文化方式很重要。其中一点就是它没把艺术太艺术了。在他们那里没有纯粹艺术品的概念。大姑娘绣一双那么漂亮的鞋垫垫在一个小伙子的脚底下,你觉得那臭乎乎的冒着汗的脚好像糟踏了它,可人家绣它就为了这。

现代艺术就是太艺术了。很多人感觉离它太远了。我去年看了一个展览,走进展厅,里面没一个人。办展览的人都呆在一间休息室里。我问他们,来看的人多不多,他们说第一天人很多。现在很多展览都是这样,开幕时,圈内的人来看看,以后就没什么人了。我在想,这是在干什么?即使有人看了一眼,说一句“我不懂”也就完了。这样等于是越来越剥夺了人类表现的本能,审美的本能,欣赏的本能。

施:“红色列车”活动是不是算对这种问题的纠正?

吕:“红色列车”活动应该说是欧洲人对当代文化反思的产物。很多人都感觉到了,艺术跟大家越来越远了,它只是艺术家自己的事,或者是博物馆的事。欧洲就出现了一些反博物馆倾向的艺术活动。“红色列车”以3节车皮挂在其他火车上,邀请艺术家随火车一路走一路做艺术活动。我在火车做剪纸的时候,一开始就有人参与进来,跟我一起剪。

我现在还在尝试尽量多一些公众性的形象,而且不强调它的可保留性。1994年我做过一个展览,剪了满厅的小红人,观众可以从上面揭下一个来带走。现在我有一想法,其实是1992年的想法。因为我不懂外语,出国时就用图画与人交流。用图画与人交流,人们看了以后会问自己——这是什么意思?不是来问我。比如,如果用文字语言我说我生气了,你会猜,他这个气生得多大?噢,这么大。他为什么生这么大气,怎么会呢?等等。用图画就不是这样,我画一个生气的样子,对方看了以后,就知道了,就行了。人们探讨艺术语言,而我觉得应该把画面当语言。艺术准则不一样了,我能从中获得信息就行了。

施:你现在有这样的作品了吗?

吕:一直想做一个作品。比如我找一个地方,用100天的时间,不说话,装个哑巴,用画画的方式跟人交谈。为此我做了一些练习,表示一件事该用怎样的图画能被理解。但这件事一直没考虑成熟。到那时人们会不会理你,我用画来问路,人们管不管我。警察如果逮住我,不管三七二十一打我一顿,我不说话,那怎么办。这些现在都没想好。也想干脆就把我那些与人交谈的通信展出来……

施:不知道那会什么样的,想象不出来。不过,你的小红人还是少不了的吧?小红人给人以巫术的印象。

吕:本来艺术和巫术就是很难分的。我以前对别的记者说过,我不知道我的作品是纯粹的艺术活动还是现代巫术。

不管怎样,如果一个东西它流行得很普遍了,我都觉得它是一个了不起的作品。比方说近几年到处流行的“拜年小人儿”,那个作者不简单。我想收藏一个,不知道现在在哪儿买得到。他这个“拜年小人儿”的形像影响了多少人?到处都是。

施:它不是迎合一种民风吗?

吕:不论怎样,它贴近人。我不是说每个艺术家都要做那样的,但从那上面应该想到点什么。如果我们要研究它,它是有延续性的。门神的历史不断,最早是动物,后来变成神鬼,又从神鬼变成人:工商发达后,它变成世俗美人,胖娃娃,抗战时是八路军,“文革”时是工农兵,今天就变成了发财小人儿。那么多艺术家创作门神,我也画过,没有一个像这一幅门神受到那么多人拥戴。

施:你是从民间的立场与欧洲的反博物馆艺术达到一致。

吕:我们民间艺术从来不是为了收藏而做的,它与生活、生存密切关联。有一次,一个德国艺术家问我在给学生上课时说的最有印象的话是什么?我对学生说过:“你别问我你的作品好不好。你就把它扔到街上看有没有人捡。”那个德国人说,按你这个标准,欧洲博物馆里的很多藏品都没人捡。我说:“那么只有两个结论,要么博物馆不懂艺术,要么德国人不懂艺术。”在我看来,倒是德国大街上的路牌、石墙之类,做得很精致的,以后会成为藏品。

吕胜中 中国画艺术美术文化