最后的贵族(69)

作者:三联生活周刊(文 / 刘芳)

贵族们骑马时专用的马靴

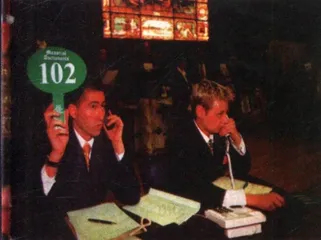

伦敦Stationers Hau拍卖大厅,玛诺里业公司一年三至四次在此拍卖没落英国贵族的头衔

变成了珍稀物种

7月中旬,一位姓菲兹—杰姆斯的法国公民去世了。此人与众不同之处在于,他的死讯是由法兰西贵族协会宣布的,而且他没有子嗣:他这一去,菲兹一杰姆斯家族就没人了,法兰西贵族谱上又少了一个世家。

1789年大革命前,法国曾有贵族17000家。两个世纪大浪淘沙终于把贵族变成了珍稀物种,绝大多数昔日显赫如今都已无处可觅,能把香火延至今日的只有区区3500家。也就是说,如果按平均每家4个成员计算,法国现在正宗“贵族”的数目在14000左右。

贵族曾在西方社会倨傲了1000年。11世纪他们是尚武、扶弱的骑士。中世纪以后他们渐渐孱弱,被人称作“蓝色血液的人”——就因为他们皮肤太过苍白,青青血管历历可见。后来城镇商人的金钱胜过贵族的仪式和风雅,革命最热闹的时候,许多贵族的头被平民挑在竹竿上作灯笼。待到一切平息,显赫的姓氏再也不起作用,几乎所有的持有者和旁观者没费力气就把它们统统忘记了。

如今或许正是由于稀有和濒临灭绝,失去了贵族本义的“贵族”才在民主了几百年的现代社会格外发人幽思,令人神往。而贵族们为了制住没落之势,也不得不玩双面游戏,过两重生活:一方面,他们必须将所谓“贵族”特色磨得越秃越好,这样才能在共和国的、商业的、大众的时代“讨生活”;另一方面,他们又要想尽办法保留私人空间,保存“贵族”本身固有的价值和个性。

仍然在抵抗

骑士俱乐部可谓是真正的贵族最后的避难所。1834年,一群爱马的贵族组建了这个俱乐部,如今进出之人都是经法兰西贵族协会验明正身的贵族遗老遗少。他们每天都可以去巴黎第8区拉伯雷街2号的俱乐部大本营吃早饭、读报纸、吃中饭、喝下午茶、聊天。

这是一家绝对正宗的贵族俱乐部,过去的传统完全被遵守,包括女眷一概不得入内。可以设想真有那样一个人,祖上一直是好人家,本人受过正规的教育,满脑子荣誉感、责任感和牺牲精神,可实际工作却是家乐福的中层干部,时不时受着世俗工作必不可少的闲气。当他来到骑士俱乐部,会产生何等强烈的归属感!人们对他真心诚意以公爵或男爵相称,所有人都精通那种被称为“繁文缛节”的礼貌,说话都有马路上再也找不到的发音方式和词汇选择,都珍惜祖上的荣耀,珍惜自己的姓氏和家庭……

法兰西贵族协会也在帮助眷恋过去的贵族子弟们力挽颓势。它创建于1932年,现有成员6000名,每位成员每年交纳500法郎的会费,用于资助有困难的贵族子女和没了经济来源的贵族遗孀。协会办公室有一个藏衣间,谁需要出席圈子里的婚嫁丧娶场合自己又备不起马甲、燕尾服和鲸骨裙就可以去那里借。

当然,协会的重要性远非此等小事所能体现。它有一个委员会,由9名出色的历史学家和家谱学家组成,专门负责鉴定每个贵族头衔的真伪。鉴定工作需要的追索经常超出人们的想象,最长的一次竟然用了10年。

协会还为鉴定工作搜集了6000卷藏书。《星期四事件》周刊在报道这个协会时打趣说它的图书馆恐怕是唯一能够听到如下对话的地方了:“亲爱的朋友,让我来为您介绍于贝尔·德·××。他娶了我的孙侄女,您知道的,就是雅克·德·××的妹妹,上回和您一起在××公爵家喝过茶。对了,××侯爵的婚礼上,坐在您左边的不就是她的姨外婆吗?”

显而易见,骑士俱乐部和法兰西贵族协会所作的一切就是要尽力保护贵族的本性,正如骑士俱乐部的管理者卡萨涅公爵所言:“贵族仍在静静地抵抗,即便她的抵抗就像一张大理石桌子要把自己立在大头针尖上。”

大头针怎么去顶大理石桌子?

贵族们自己也知道,他们的大多数成员并不光顾骑士俱乐部,家中小女长成时也不通过法兰西贵族协会组织的舞会进入社交圈子,他们生活的首要原则不是要保护什么,而是要像游击队员一样,首先是让自己消失在人潮人海中,轻易不显山显水,处处与众求同。

年轻作家夏尔·德·拉克鲁瓦·德·卡斯特里很注意避免别人探究他那过于复杂的姓氏,只有极少的人知道这个德来德去的姓是夏尔的祖先受封公爵时获得的。“我又不住城堡,不戴假发、不坐轿子,没有仆从穿着号衣伺候我……每天早上我自己走路去邻街买长棍面包吃”,夏尔说起话来全无过去显赫姓氏们会有的字斟句酌,他还特意补充了一句,“我也失过业。”

是啊,如果他们自己不讲,谁会知道他们头顶祖上传下的爵位,父亲死后有可能继承一座城堡几顷肥田?他们跟所有的“贱民”一样朝九晚五,一样结婚离婚,如果他们有什么不一样,那就是没钱了还可以卖家产——如果他们的爷爷和爸爸还没把家产卖掉的话。

当然,大多数贵族子嗣都没有夏尔那样招人耳目的姓氏,他们融入世俗社会是如此的毫不费力,以至于要把他们重新找出来是如此的难。去奢华场所找?除了个别特有钱的主儿,贵族们都消费不起那种地方了。去教会学校找?如今谁不是在共和国的公立学校读书。去城堡里找?贱民买下的城堡比贵族守住的城堡多,就算是贵族守住的城堡,住在里面的却也不会是王子和爵爷。

舍维尼城堡的主人安托瓦纳·德·维布拉耶是侯爵,可他说:“我首先是业主,然后才有头衔。”他母亲的舅舅去世前对他的父亲说:“您是否允许我收养您的长子,让他继承我的姓氏,并且终身履行管理我的产业的义务?”他的父亲允许了,那时他3岁。如今年近半百的维布拉耶侯爵已将舍维尼城堡整修成了出色的贵族生活展览馆,每年吸引35万人来坐他的热气球俯瞰城堡。他颇以自己独创的旅游项目为荣,“我再现历史,然后出售,参观者与我共同传递梦想”。

许多贵族也和安托瓦纳一样把自己的“贵族特性”制作成卖点,并且取得了巨大的成功。靠出租城堡每年盈利350万法郎的菲利普·莫里斯·德·布罗格里把这种商机归因于“民众对贵族的好奇”。他说:“与喜欢听大富豪、大名人的故事同理,人们也想知道新老贵族在城堡的高墙后面做什么。”

1997年11月,法兰西贵族协会为贵族少女初长成并正式进入社交圈举办的传统舞会

商品几多,身份几何?

“民众对贵族的好奇”还在欧洲催生和繁荣了一代又一代的贵族商品,从1898年“塞维尼夫人巧克力”、1908年“巴利公爵夫人鹅肝酱”、1956年“皇家极品香烟”到1985年的“丹丹公主牌内衣”。“塞维尼夫人巧克力”跟这位爱写文章的侯爵夫人毫不相干,丹丹公主根本就是两个马达加斯加籍商人的杜撰。最显民众与贵族关系的商品是Son Altesse去年3月推出的“皇家气息”香水,它的广告语说:“谨以此献给玛戈王后。一经拥有,即成王后。”

在经济主导一切的时代里,贵族身份不可能不贬值。但是怀旧的潮流偶尔也会把没落的东西托起来。上个月,英国贵族头衔专业拍卖行曼诺里公司做成了两笔大交易:切维里勋爵和索默顿勋爵两个爵位分别以16万美元和40万美元的价格被同一个人买走。买主是一位加拿大工业家,这两个不附带任何实利的爵位是他送给两个儿子的礼物。

曼诺里公司成立于1908年,起初专营贵族头衔考证,从1981年开始收购没落贵族的头衔转手拍卖。它每年进行3至4次拍卖,最辉煌的成就发生在1988年,当时一位不愿透露姓名的买主以96万美元的价格买走了温布尔登勋爵的爵位。

其实,贵族们自己“讨生活”和商人们利用贵族“讨生活”走的是同一条路。法国《兴趣点》杂志也许道出了贵族现在的处境:“现如今,‘贵族’身份除了锦上添花,没有别的用处。” 城堡贵族精神协会