写在足球边上

作者:李昕(文 / 李昕 与“)

他者”相逢

加缪曾经说:“所有我所知的关于我们的道德职守的一切,都得自足球。”这句话真是加缪之所以为加缪。他生于贫民区,生于阿尔及利亚,生于法国本土之外。

加缪这句话在法国文人中可说是“孤独的狼”。法国虽然是世界杯的创始者,在本届之前对足球却一直没有它的邻国意大利那么狂热。法国出名的大赛,是突出个人性的自行车耐力赛和雅致的网球赛。

80年代,“天王”普拉蒂尼率领法国足球队跃上世界版图。普拉蒂尼却是移民法国的意大利人之子。还记得看过一部意大利电影,讲的就是意大利人到北方去挣钱谋生受欺负的故事。

法国足球的胜利故事,有很大一部分也是移民的故事。今天完成普拉蒂尼未竟志愿的法国队功臣齐达内,也是移民之子,其他队员Marcel Desailly生于加纳,Karembeu生于New Calcdonia,守门员Lama 生于圭亚那,Thuram来自西印度群岛,都是小时移民法国。

人们早习惯了美国作为移民国家,在运动场上出现时,种族上的五花八门。法国队的五颜六色,还是新鲜事。虽然法国极右翼分子就此鼓噪(他们占法国15%的选票),可是这一届世界杯法国队的不折不扣的胜利,让大部分人可以不愿想象这些球员穿任何其他色彩形状的球衣。这些人成了“民族英雄”,“种族彩虹”造就法国的世界杯辉煌。

体育,永远难和政治分家,但是,正因如此,它也能扮演很多意想不到的角色。

美国黑人进驻主流文化的渠道之一,就是体育。棒球手罗宾森在棒球场上,田径选手伊文斯在奥运会上的伟大表现,使他们在种族隔离的时代,写下了突破性的历史。今天,“十足美国英雄”(all-Amcrican hero)的头号人选是迈克尔·乔丹,最最美国的标牌产品都要靠他现身说法(NBA,麦当劳,耐克)。迈克尔·乔丹这种正面形象的意义也不能说毫无意义。不光是篮球场上超乎其神,改变偏见,超越种族,这也是乔丹的成就。

现代欧洲,也在发生着同样的变化。法国,英国,无处没有来自世界各地的人种,古老文化如何面临已经不可避免的多元性,在各地都是议题。德国因此显得比较恐怖乏味(且不要提那些新纳粹和足球流氓)。法国,这个在文化上非常讲纯粹性的国家,种族排外的问题也一直存在。足球却带来了一种新面貌。开赛之始,右翼党对“马赛曲都不会唱的黑人和老外代表法国”不满,社会党的总理则回击说:“我向代表了多元化法国的国家队致敬。当我看到这些球员对着国旗唱马赛曲,我认为那是恰逢其时的形象”《解放》日报的一女作者则写到:“这支种族混杂的队伍是对National front(右翼党)的有力回击。人们可以不带沙文主义地欣赏它。这些球员完全属于现代世界。”

大获全胜的结果,让这些唇枪舌箭无影无踪,举国上下向国脚致敬。文人们曾像马克思说宗教那样,把足球说成是“人民的鸦片”,现在自己也上起瘾来,在大报小报上加入了昏头胀脑的欢呼臆语。1968年5月革命的30年之后,法国人又一次走上了街头,这次却是为重新界定法国的足球队——在国庆节(7月14日)前,在自己的土壤上赢球!况且,自从拿破仑之后,法国人在世人面前还没这么露脸过——现代以来,在西方,盎格鲁-萨克逊文化大胜,高卢文化成了弱势文化。

所有比赛中,世界杯最最民族主义。但是,它也同时改变着我们对民族国家的认知。法国队的多元色彩,使它的三色旗共和国传统,显得发扬光大起来。法国本来有巴黎曾经是文化中心,吸引过欧洲各地的人。它的公立学校系统,也给了萄萄牙、意大利移民以融入社会的机会。但是,来自非洲,南美的前法属殖民地,来自第三世界国家的移民,则使它的共和国理想面临考验。经济长期不好,失业率高居不下,都使问题更加强化。

自由,平等,博爱,它们是对谁而言?它们有什么条件?

国家足球队,是法国现今多种族现状的反映,不管情愿不情愿,它已然存在。其实,这是自食其果。殖民历史的结果,现代社会的结果。欧洲发现“新”大陆,欧洲向“蒙味”世界传播“文明”,它早应该料到,它自己也会在这种过程中被改造。

为法国队立功的Thuram,小时经常被人喊:“外国佬,滚回去!”可是他西印度群岛的家乡是法国领土,首先把他归为法国的可不是他自己,也不是他的祖先,而是法国人自己。齐达内的父母来自阿尔及利亚,那也曾是法属殖民地。

“我歌唱美国。”惠特曼的声音曾被视为代表美国的声音,但是黑人兰斯顿·休斯声音的加入才使它更有感染力:“我,也歌唱美国。”在欧洲文明渗入世界的同时,世界也必然走入欧洲文明。我很喜欢生长于加勒比海的英属殖民地特立尼达的印度裔英语作家V.S.Naipal的作品(在中国时,后殖民文学的引介非常缺乏,所以到美国后我的新发现多属此类)。他有本《抵达之谜》(《The Enigma of Arrival》),就是写他作为来自英国殖民地,说一口流利英语,在牛津受教育的“外国人”,偶然间在英国没落贵族的庄园中赁屋而居,目睹这座没落庄园的人事种种。但是他却不能算是“侵入者”,因为他是被侵入的产物,却不是这个过程的始作蛹者。美国黑人作家詹姆斯·鲍德温也曾经抵达一个欧洲的山村。自我放逐巴黎的他,在瑞士的山村过冬。在那白雪皑皑的、偏僻的、从没有来过黑人的山村,他显得外人得不能再外人。在《村庄中的陌生人》里,他用优美而有力的语言思索他自己的存在,他与这个村庄所代表的白色文明的关系,以及和他远离的故乡——美国的关系。“在美洲大陆上演出的种族戏剧不仅创造了一个新的黑人,也创造了一个新的白人。已经没有将美国人领回到这个单纯的欧洲小村的道路,领回这个白人仍可适意地将我视为陌生人的地方。我不再,对任何美国人来说,还是陌生人。……美国黑人问题的历史不光可以是一种耻辱,它也可说是某种成就。……正是这种黑与白的经验可能将被证明为对我们面临的世界具有不可或缺的价值。这个世界不再是纯白色的,它也永远不会再变成纯白色的。”

法国队和巴西队比赛,让我想起了鲍德温写在30多年前的文字。

上图:狂热的法国球迷

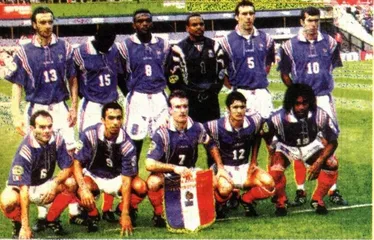

下图:法国队

世界杯开幕式,4个巨人,代表亚非欧美,从巴黎的4个象征性建筑物出发,在协和广场会合,女演员朱丽叶·比诺什担任电视主持。“巨人们遇上了对方,他们看到的是陌生人,还是他们自己?”爱谈哲学的法国人,女演员也引述起后现代理论家嘴头常挂的“自我”与“它者”之类。的确,对于生存于今日世界的我们,“自我”与“它者”的相逢是无可回避之事。陌生的“它者”,理想化的它者,妖魔化的“它者”,都要靠相逢化解。现代历史就好像一场“抵达之谜”,我们却还不能说走出了迷境。

一个美国人在巴黎

今夏,“一个美国人在巴黎”,是作为局外人观看旧大陆的体育迷狂。《纽约客》派作家亚当·戈普尼克(Adam Gopnik)去法国,写一写一个美国足球门外汉的体验。戈普尼克就是先从开幕式的游行写起,至于美国人在足球这个“它者”中发现着什么“自我”?这是戈普尼克的任务。

戈普尼克对欧洲的体育评论就觉得忍俊不禁,这一点,我在世界杯期间因为只能依赖欧洲媒体——在纽约到了晚上,想看世界杯新闻只能转看英,法,拉美电视——的确发现跟美国体育评论的不同,遣词用句精心得多,也邪乎得多。接下去,戈普尼克实在看不出足球的观赏性。他在“要爱上一种全世界都爱好的游戏的欲望和一种美国式的怀疑——如果他们有选择的话就不会喜爱”——之间思想斗争。他发现足球太偏重防守。他认为所有体育都由进攻和防守构成,防守策略总要占上风,因为破坏进攻永远比组织进攻容易。但是防守太强了之后,为了更好看,体育要改变规则。橄榄球最突出,每几年就要改规则,好让四分卫(进攻角色)更有戏唱。足球却不见动静。更有甚者,为了赢得罚球机会,“沾衣十八跌”之类装摔装痛的表演武功已成了某些球员球技的一部分,摸爬滚打做痛苦状,把裁判骗得一楞一楞,已成了一大话题。

戈普尼克也旁观了英国足球流氓的恐怖,琢磨那好像是英国人潜意识里对此还挺骄傲的结果——调查发现,很多足球流氓并非失业穷孩子,而是——邮局职员。这可是让人吓一跳的事,因为邮局在美国人心目中好歹也是政府机构,国家雇员跑到外国去当足球流氓,可真有点恐怖。我却觉得,跟上文连接,那是帝国光辉不再,一小撮子民在闹心理不平衡。

戈普尼克对足球的顿悟源于到威尼斯去,在酒吧里跟意大利人同赏意大利对喀麦隆的比赛。意大利人对足球那种极其个人化、极其戏剧化的反应让戈普尼克觉得“外人见证起来几乎尴尬”,他想:“不管他们是出于何种原因看球,反正不是出于好玩(fun)。”他打电话给一个英国朋友,英国朋友问他的世界杯观察进行得如何了,他试探着说:“你不觉得缺少点娱乐吗?”英国朋友反问:“你为什么期待它会娱乐?”

戈普尼克这回有点线索了,抱着新态度去看了法国和巴拉圭,英格兰和阿根廷的比赛。他发现了法国那难得的一球的来之不易;他发现了巴拉圭队虽败犹荣,直被法国评论员呼为英勇;他发现英阿之战的残酷性……回到旅店把NBA决赛录像带拿出来看,经过一个星期的“进球匮乏”,他发现篮球的进球有点粗鄙,有点不值钱了。“左边,右边,棒的,蠢的,哪哪都是的,多的你不知拿它们怎么办的,民主式的,各种层次的,平等的进球。太多了,像吃纯奶油一样腻了。”

一个美国人在巴黎,开始从另一个角度想问题。

“原来足球不是要被享受的,而是要被体验的。世界杯是命运的节庆——人接受他的艰难环境,几乎确定的失败”……踢平是人生的总分。这是让美国人难于接受的地方——他们仍然在球场上寻找伊甸园。足球不是要逃避生活,它就是生活,有它所有的不公平和烦闷:我们寻求不公平的进取,为一点点的乐趣时刻而庆贺,好像它们是最终的胜利,有时甚至把球误踢进自己的球门。……‘来年再战’是美国体育的口号,我们是乐观主义者,我们在体育中加强我们的乐观主义。……美国体育是天堂中的游戏,而足球则是在堕落之后。连那堕落的回音都仍然回荡着;自己摔的还是被推倒的?最古老的问题。”

戈普尼克不知自己是被腐化,还是被启蒙了。但他开始盼望那“什么都可能发生,或者什么也没有”的游戏。

能有这等觉悟的美国人真难得,有点像克林顿对中国现实的认知。可是在足球上,美国人可以顽固拒绝,继续他们那甜蜜的天堂游戏,在现实中,不承认问题的复杂性,就比较麻烦——在生活中,的确没有那么多痛快的,容易的进球。为一个小小的步伐,我俩都已经足以庆幸不已。

另一个有点觉悟的美国体育评论员在电视上说:“我几乎忌妒法国人了,我们一辈子恐怕也赶不上一回这样的体验。”的确,美国人有没事把自己国内的比赛冠之以“世界大赛”的奇怪毛病,比如刚到美国时,我就对棒球赛叫什么“世界系列”,冠军叫“世界冠军”觉得可笑不已。可是不管怎么“世界”,棒球“世界赛”,橄榄球超级杯,再欢庆也是“村里”的感觉,即使是NBA成功地推销到了世界,公牛队赢了也不过芝加哥人热闹热闹,哪里有世界杯的举国上下或如醉如痴,或如丧考妣。

而NBA的年年复年年,也的确让它确少一种冲击力。这一点上,我们仍然要感谢乔丹,因为是他的去而复返增添了一些戏剧性,一些悬念,一点意味。NBA的人工包装实在过分了,太光滑,太顺畅,太理所当然。乔丹虽然伟大,可是太产品化,还得当“榜样”。足球要现实得多——全球的足球迷虽然对马拉多纳的球技没话说,倒也没谁想把马拉多纳视为生活楷模。

从球赛本身来说,足球的中场是广大的天地,可是篮球基本没有中场。一个有过程,一个只讲进球,进球,进球。恐怕没人接受让篮球变成一场最多进3个球,另一方面,尽管足球的一些弊病,如裁判不公,进攻不足之类,都在讨论的声浪之中,可是恐怕也没有想让它变成一场比赛百八十进球的狂轰乱炸。那恐怕才是球迷真正的噩梦。

说到球迷——足球的体验性让足球球迷就是比赛可看性的一部分。全世界看好巴西队,不光是球队,也喜欢他们的球迷,狂而不乱,会开派对,会造好时光。输了虽然涕泪横流,却也不会去打架斗殴。至于法国,赢得好,作为东道主也很会搞情趣,所以格外露脸。——世界杯是狂欢节,NBA却只是比赛。

世界杯有生活的沉重感,NBA则像泡泡糖。有天晚上,偶有英国人拍1986年墨西哥世界杯的纪录片,不知是片子拍得好,还是那年的赛事有意思,真是激动人心。从墨西哥大地震讲起,讲墨西哥人民在苦难中对足球的“不渝之爱”,墨西哥惟一的世界级球星桑切斯如何远道归来,肩付祖国人民的热望,——可是墨西哥队并没有出线。讲普拉蒂尼如何在31岁生日那天踢飞了点球,永远失去了夺冠机会,而马拉多纳又是如何在此届世界杯不负众望,获得了“不朽”。整个片子用一种电子乐与南美节奏衬托,有种生死悠关的感觉。不是每届世界杯都能获得这种感觉,但是这也是世界杯之为世界杯的地方。

都说足球是一种激情。它的阴暗面——足球流氓斗殴,也是它人性的一部分。它的成就是人性的成就,它的错误也是人性的错误。

足球也比较像性爱,体验高于观赏,有时什么都可能发生,有时可能什么都不发生。

NBA和世界杯并不对立,毕竟,它们都是比赛活动。最好是让它们继续各行其道罢,天堂美梦年年一做,真正的激情期待漫长。比起西西弗神话,足球场已足称乐土。

对于目前的中国足球来说,那才真是西西弗神话,踢呀,踢呀,踢不进去。可好像没人准备放弃,而且,虽然屡屡失望,球迷们似乎还是乐此不疲,几乎获得了一种崇高。

获胜的法国球队 世界杯冠军世界杯足球