生活圆桌(68)

作者:三联生活周刊(文 / 施武 丁河月 应明 赵小帅)

预言与预言家

施武

现在好象是一个预言家横生的年头,每一事件都像是一位多胞胎母亲,一胎能生下一堆预言家。我读到的第一本真正的预言是《1984年》,今天的事实说明它是说着玩的。然后就读了努斯拉达穆斯的大预言,这预言更像说着玩的,但专家解读后说它在200年前预见到了希特勒,预见到了日本侵华和原子弹,还有世界末日。因为现在的未来理论太多了,我就不太在意了。但是,我从小受的教育,近到一年学习计划,远到人类大同,小到思考人生意义,大到寻找世界本质,一步步地把我从热爱生活的蒙童教成了一个满心焦虑的大人,从一个放眼外物的求知儿教成了一个内敛自恋的人。好在我现在学会了一种新的思路,就是后现代的霍伊说的“学会与偶然一起生活”。

我遇到一位出租车司机让我觉得太依赖预言之类的说法是很病态的。这天,我从商店买完东西出来坐上出租车,回家。这位的哥极健谈,看到路边有清洁工在种草,他发感慨说:“你看他们现在种草,我小时候学校常让我们满世界拔草。”从草的重要性他一步一个台阶地说到末日预言,并逼问我信不信。我不想说我信。真后悔,我应该说信,否则就不会惹得他长篇大论地给我摆各种理论根据。他说得越投入,我越着急。因为他的车速表指针已经好半天爬在35km的刻度上没变了。尽管路上的车并不是很多。后面的车一辆辆超过我们,他似乎毫不受刺激。现在他开始给我讲宇宙大爆炸了,本来收音机的声音还能分散点我的焦急,此刻又被他关掉了。更为让我不安的是,这宇宙大爆炸理论使他太兴奋,双手经常要离开方向盘做出手势,可能是为了更便于我理解。

他这样说着,还不时地感叹一番,而我后来就根本听不进他的演讲了。我怕他撞车。我还着急去幼儿园接小孩。

相比起来,我很世俗。按他的思路,撞车怕什么,生命算什么,不定什么时候大家全完蛋。愤怒之中我隐约看到我原来的模样,跟着那些以科学的名义,以哲学的名义的理论走一条自以为是的必然之路,真可笑。结果是,我到幼儿园的时候,只剩下我女儿一个孩子在那儿干坐着。那位的哥口干舌燥,我猜他得找个地方喝点凉的。

真正的预言家其实不在我们当中,在古希腊,她的名字叫卡桑德拉。我从一部叫《卡桑德拉大桥》的电影里听说她的。她的预言能力是阿波罗神赋予的。但是我们不会因为有了她而多预见点什么,因为阿波罗向她求爱,她不答应,阿波罗就施法使人不信她的话。留给我们的只有不确定的偶然。如果把这些偶然视为低价值的,日子就没法过了。

(本栏编辑:苗炜)

伪球迷自述

丁河月

我是一个伪球迷。伪球迷就是那种对足球不求甚解,常识不懂多少,明星却知得个把,提及足球同样发热,当然只能是虚热,急升急降很皮毛,最容易受蛊惑受煽动受蒙蔽受牵连的那类糊涂虫。为真正的球迷所不屑。真正的球迷叫铁杆球迷,就是那些遇上大赛六亲不认,看球时歇斯底里地喊着骂着屁股不沾凳子地跺着脚,跺至终场也难以平息的半疯子。

我相信很多女人和我相似,看足球其实是要浸染那份疯狂,跟着众人一起瞎起哄,过把瘾乐一乐,搞点新意思调剂日子。

我的伪球迷历史是这样揭开的:刚上大学那年,遇着世界杯外围赛,中国对沙特。中国队先输后赢,以4∶2大胜沙特。结果迎来一个疯狂之夜:游行放鞭炮,然后堆起火来开篝火晚会,男女共舞,院系不分,生熟无隙,一片世界大同景象。燃料不够,有人将棉被和冬衣抛入火堆,水桶脸盆成为鼓钹,被敲成废铜烂铁。这是什么样的日子啊!我想这就是通俗意义上的高峰体验吧。

伪球迷说看球不如说看人,更彻底地说是看男人。想见识阳刚之气,到绿茵场上看吧。看了世界杯,中国女人指责中国男人时就变本加厉,更加振振有辞。

南美人将足球之美发挥得淋漓尽致,至情至性。但伪球迷看的是人,所以无论巴西那对宝贝梦幻组合,哥伦比亚的金毛狮王,还是耍赖天才马拉多纳都不及当年的“风之子”卡雷吉亚。想当年,我们爱屋及乌地追踪意大利甲级联赛,爱上AC米兰,一遍遍地重温古力特无与伦比的跑姿,他那一溜长辫子奔跑时犹如骏马长鬃!我们与铁杆球迷有过步调一致的唯一一次,那就是眼睁睁地看着三剑客在巅峰期也未能为荷兰队夺得世界杯而捶胸顿足。现在人们都说罗纳尔多的跑姿超过古力特,我横看竖看就是不顺眼,真有点曾经沧海的样子,心里一叠声地叫老了,再也赶不上时髦了。

当然,各草入各眼,有人当年迷的是巴乔,说:“巴乔,湛蓝湛蓝的眼睛,包含了多少深不可测的忧伤!”

历经三届,今天的巴乔已青春不再(并非球技不再),因而不好意思再扎着一根小辫子在场上飘飞。按说男人也会人老珠黄,不知巴乔能不能湛蓝依旧?

如果说武侠小说是成年人的童话,那足球赛季就是成年人的节日。让伪球迷谈足球,肯定是满纸荒唐言。只当是为人民大众开心之日助兴,顾不上许多了。

听领导的

文 应明 图 王焱

曾经看过几集由巩汉林主演的电视系列剧,题目已记不得了。留下深刻印象的是,笑星所扮演的那个公务员无时不窝窝囊囊,而一胖一瘦两位顶头上司副科长又无时不钩心斗角。两位领导几乎凡事均有不同看法进而有不同指示,弄得我们这个可怜的下属每每无所适从,办事永远吃力不讨好。

在我看来,这电视剧未免太过夸张。领导们不至于事事斤斤计较,听领导的也不至于如此没有好下场。但我的一位朋友却嘲弄我的缺见短识。他甚至有亲身经历可以证明听领导的是如何不容易。

实际上,我那朋友甚至连公务员也算不上,他只是一名普通的外科医生。他初入行的时候,尽管周围没有科长处长局长等大小官僚,但主治医生、主任医生、科主任等老少前辈都无一例外地有权管他。因为是新手,对这些虽谈不上有官职又确实是领导的上司无不言听计从。

有一日,他的病房里来了一个双上肢烫伤的病人。虽然病人并不危重、病情也不复杂,我那朋友仍周到地将情况向有关的上级医生作了汇报。然而在创面处理上出现了意想不到的分歧:甲主任指示烫处要妥善包裹,乙主任则认为创面仅需暴露。尽管这两种处理方法都不违反原则,但根据实际情况我那朋友还是根据甲主任的意思办了。不料第二天查房时,乙主任对此颇为不悦。说什么昨天不是关照过了创面要暴露,怎么还包着呢?我那朋友不免无言以对并感到沮丧。但没办法,既然领导发话就只能照办。于是一鼓脑儿将所有绷带纱布都解了下来。

正如你能料到的,第三天查房时轮到甲主任不满意了。他坚持要继续实施包裹疗法。我那朋友只有自认没趣的份。他的心理活动肯定是:两位主任不分伯仲,都有道理。但具体做起来却非此即彼,只能照一个领导的意思办。那么究竟听谁?!我那朋友是个聪明人,一来他没有透露半点活思想,二则设法不偏不倚地照顾到两位领导的意见。于是有了第四天病房里你可能猜不到的情境:那位烫伤病人一条胳膊是包裹着的而另一条是暴露的。

我对这事甚表惊异。在责怪他们折腾那位可怜的病人的同时,也不相信知识分子也有如此强烈的“官本位”意识,对医学治疗这样一种科技实践中也夹杂着些许“人治”的味道更是匪夷所思。他却十分老成地用《围城》里赵辛楣的话回答我:只要有群众生活的地方就会有政治。

洗脚

赵小帅

我小时爱看书,《林海雪原》、《红岩》、《桐柏英雄》、《牛虻》等长篇小说是在上小学时就读完了的,我父母都是教育工作者,他们对我的阅读能力很是赞赏。但这种状况到我读《家》和《红楼梦》时发生了变化,上中学后的一个假期,我每天下午都躺在屋里看《红楼梦》,这让我爹大为光火,他老是劝我出去踢球或从事别的什么粗俗的活动,就是不要读《红楼梦》。我妈则向我解释,《红楼梦》与《家春秋》之类的小说情绪不好,怕我看了之后萎靡不振,“萎靡”这个词在当时很不好听,用在学生身上很有些胡思乱想兼经常手淫的意思。

有个晚上,我跑到附近一家戏院看了出京戏叫《宏碧缘》,我爹知道后就盘问我那出戏是什么内容,我去看那出戏就是因为里面有武打,舞台上悬了钢丝让演员飞来飞去,经我爹一盘问,我才想起这部戏里似乎有爱情成分。

上到初二时,班上有的同学开始看一些美国小说,有个家伙,很“萎靡”,我们发现他的书包里放着一本马拉默德的小说,有些页码被他折了个角,那些页码里都有“色情描写”,我当时觉得这家伙的做法有点儿卑鄙。我那时老爱翻别人的书包找小说看,因为学校图书馆里和街上书店里的书都太无聊,那年头社会环境很纯洁,没有言情武打。我老翻人家书包,结果从一个女生的书包里找出了一本青春期卫生类的书,那女生知道后对我特别生气,说我是流氓行为。搞得我很是糊涂。几年之后,我才知道“月经初潮”之类是怎么回事,知道为什么上体育课我们男生老像孙子一样跑圈儿而经常有几个女生不用跑圈儿——我们当年都以为是老师“好色”照顾她们。

总之,我在青春期时经历了一长段捉迷藏的游戏,我的父母和老师们把许多东西藏起来,而我总能发现一些蛛丝马迹并在脑子里拼凑出个完整的知识体系。后来,我酷爱读鲁迅,读他的全集,这让父母师长极为放心,我甚至读鲁迅的日记,鲁迅日记里隔几天会出现一个词“濯足”,我查字典知道这是“洗脚”的意思,我甚至查出来这个词来自《诗经》,我当时想,人家文豪洗脚都要记下来而且要用这么雅训的一个词,真了不起。

几年之后,我上大学,读到了学者李庆西的一本杂文集,里面有一篇谈鲁迅的日记,还提到了“濯足”,他说这可能不是洗脚,而是做爱的隐语,做爱比洗脚更有理由写在日记里。他又说,可鲁迅临死前两天也“洗脚”了,这不大可能,他身体很差嘛。看来,“洗脚”问题应由鲁迅研究专家们再去分析论证。

李学者的这番考证方法,我爹是不会掌握的,否则他会认为没有什么书是我小时候应该看的。

学会幸福

孟湄

我给孩子们订了一两种杂志,用的是他们自己的名字,每次他们收到从遥远的地方寄给他们的“书”,都是一片自豪和兴奋,他们高声念着收信人(就是他们自己)的名字,或者喊一声“我的到啦”?那声调、语气,在我真是享受。

其中有一种法国的儿童杂志很是特别:给3~7岁小读者,故事、绘画、手工,都很活泼,尤其是夹有一本小而薄,总共十二三页的册子,专门为读者的父母而编。

“瞧,在我的书里就有你一份,你看你们的大书的时候,没有这么想过我吧?”小儿子跑来送给我的时候友好而骄傲地嗔怪我,孩子的话,大人时常不经意,当下只是怕他失望,我友好地说“有空儿我一定读”,在他的眼前我把书放进包里。

果然有一回出差飞机延误,有大把的时间读书,于是在书包里找出它来读,哇!感谢他(她),小小书的编辑,至少他(她)是个心细如发的父母亲;文章短,不自以为是地占用你的时间;开本小,坐在站在公共汽车上,打开都不碍事;字体大,标题醒目,对于百忙后疲劳的人任何条件下读都不费力不辛苦,我立即成为忠实读者:能有人这样尊重你,实实在在为你想,真好!

主要是内容好:春天到了,它有一堆的主意,教你和孩子一起亲近绿叶、泥土、昆虫,还有风;夏天要是和几家朋友一起度假,它告诉你怎么互相愉快有益而不互相劳累。9月到了,书上替你高声喊出一个暑假来的疲倦“终于可以开学啦!”并且马上告诉你开学的文具和服装在哪家店最酷最新潮,价格最公道,还讲给你不同年级不同状态的孩子该得到什么样的不同的心理呵护……薄薄的书给你的是对孩子的厚厚的爱,厚厚的爱所需要的厚厚的心理准备和许许多多层出不穷的主意:带孩子,理家务,下厨房,平日容易让你烦心的事在它的三两页里生出无限情趣和艺术感,然后你就跟自个儿说:“真想马上就试试更好地做好妈妈!”

更主要的是:这本又薄又小的书真是帮我面对了一个非常不小的问题。

不知从什么时候起,小儿子从学校回来喜欢诉苦:“我们班的谁谁真幸福,他要和他的爸爸妈妈去泰国的海边过圣诞节。”“我们班的谁谁真幸福,放2月的春假,他坐飞机去法国滑雪。”“我们班的谁谁真幸福,他的生日会开得真热闹,他的家像个宫殿,他的玩具我们班很多人都没有。”

孩子说完了转身就玩儿去了,我被留在说不出的难堪里:作妈妈的哪个不想让孩子感到最大的幸福?

小小书好像就是为我这种尴尬而编,这回它的题目是《什么叫幸福?》。拙译如下:我们可以幸福,简简单单,并没有去想它,因为一些什么都不是的事,它们给我们很多好感觉。我们可以幸福,当一个美好的时刻结束,它美好得让我们长久回忆,我们于是明白那是一刻非凡!我们可以幸福,当我们,得到我们的真诚希望,假如我们曾经等待,经常那就更棒!我们也可以幸福,当我们把一个人不曾期待的给予了他,我们让一个人快乐,我们自己也幸福。我们也可以幸福,在一个不好的时刻,因为我们毕竟懂得了,让人满足的理由。

我像是做小学生作业一样,把这几段读给孩子,并试着给他解释,看他的眼神,我知道他半信半疑。

不管怎么说,孩子和我,实实在在,这一次起,我们开始了聊天的习惯。我们说的都是各人每天遇到的凡人小事,各自的心情,平平常常中不是故事的故事。他依旧说他不幸福,不能有这有那、做这做那,我依旧给他解释,告诉他我的想法。

直到有一天,我们一起在动物园碰到一群显然来自农村的乡下人,他们男女老少一大帮,十好几个人,在公园里的小路上,响亮地无顾忌地说笑,惹得游人都回过头去看他们。儿子问:为什么他们这么吵地讲话?为什么他们穿这样破的衣服和光着脚?我试着讲我的看法,告诉他一连串我的认为,出乎我的意外,儿子说其实他觉得他们挺可爱,说他喜欢他们那么开心地大笑。“妈妈你知道吗?幸福,就是有生活,不幸福,就不是生活。”儿子宣布的哲学整整让我快乐了好几天,我想起他送我的那本小小书,确信这是我们一起读书的好成绩。

那一次只是个开端,他继续爱说别人谁谁真幸福,因为人家有什么而他没有,我继续有一搭无一搭学着小小书讲的简单道理跟他聊天。然后在冬天的一个星期天,儿子参加学校的越野长跑,我去给他加油。冲刺的时候,他跑在第19名。学校的做法很可爱,第19名在操场的大黑板上也有一个位置,儿子和我站在黑板前,他呼哧呼哧的喘气在冷天里变成一团团白色的雾,放在我手里的手掌却热热乎乎:“妈,我觉得我很幸福!”儿子像是不经意,送了我这么一句话,我却终于没有说出什么。

小小书里说的是:幸福,经常就是“简简单单”,“因为一些什么都不是的事”。

加记:这篇小文章写了以后,躺在我的抽屉里好久,碰巧前几天,我又读了一遍法国儿童精神分析学专家F.杜尔铎的一本小书《都市里的孩子》(谈话录),也是薄薄的!其中有一段也许可以记在这里:(孩子)“有欲望从来不是错误,能跟他们交谈最好……欲望没有满足不会让他们难过死,他们不会为此难过死去,相反,在学习表述没有实现的欲望的过程中,我们进入文明。”

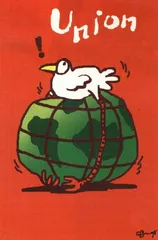

全世界的动物们联合起来!

文 田禾 图 王焱

不知从什么时候开始,各类报刊对猫的批判逐渐多了起来,其核心不外是世风日下,猫心不古,竟然在如此宽松的环境中懒惰成性,玩忽职守,任鼠兄鼠弟闲庭信步,极目蓝天舒;或猫鼠勾结,睁一只眼闭一只眼,猛慷主人之慨。某日某地的周末报甚至有一篇文章,作者冠之为“可怕的笑话”,讲的是一只肥猫在熟睡中被主人一把揪起,扔到一只正在恶狠狠地与人抗争的硕鼠面前,只听该猫“嗷”地大叫一声便吓得昏死过去。在淋漓的冷汗中,该作者感慨道“现在的猫儿除了叫春的本领没有退化以外,都在过着自己舒适的日子”,悍然断言,“如今已是猫儿见到老鼠就要吓死的时代了”。

笔者还在一份大报上看到这样一篇文章,也是关于猫的问题。该文认为养猫热应该降温了,又说,古往今来人们养猫是为了捕鼠,老鼠和猫的比例是10∶1,一只猫应该捕10只鼠方能完成灭鼠之大业,而现如今猫的生活水平提高了以后,竟然拒绝捕鼠,更有甚者,被鼠吓得抱头猫窜者也大有猫在。作者结论说,此猫养来何用?该文说,不抓老鼠的猫是没用的猫,自然是没有效率的猫无功用的猫。一句话判决了猫的死刑,而让我感到好笑的是,人都抓不住老鼠,何必迁怒于猫?何况很难说不抓老鼠的猫就没有用,充其量按人的价值判断来说,它不是一只好猫。如果用猫的原则来看,世界上肯定也没有几个好人,就是以人的标准来看,结果也必然使人不寒而栗。因为在这个社会上,应该说有许多东西甚至于许多人都是没有用的。比如,如果按照这样的原则推而广之,警察和小偷也应该有一定的比例,一个警察一生应该抓一百个小偷、杀人犯,如果抓不到,便不是一个好警察,养来何用?一个农民一生应该种千万斤粮食,达不到,活着干嘛?残疾人则更不在话下,按这种标准他们早就失去了生存的权利。这样的例子实在是不胜枚举。

我们常常夸耀自己的文化天人合一,然而实际上中国人与动物的关系从来就非常紧张,在我们的语言中,能够有幸作为话语参与到人类生活中的动物们几乎都是声名狼藉,狡猾的狐狸,凶残的狼,毒蛇猛兽,愚蠢的乌鸦,懒猫脏猪,总之,是狗改不了吃屎的性。在这种不和谐的紧张关系中,人们与动物形成了一种有你无我的对峙情势。即便是有你,也得按照我们的需求重新进行社会分工,如猫就应该抓老鼠,人就应该吃肉,牛应该被人驱使,狗应该看家护院,马应当拉车负重,鸡鸭鹅鱼应当满足人的饕餮等等,野生动物则应该关在动物园里满足人们的好奇心理和统治欲望,不一而足。因此,在我们的生存环境中,可爱的野生动物们已经从我们的视线中消失了。其实想一想,人究竟根据哪家的王法规定猫儿们必须鞍前马后捕捉老鼠?诚然,为生存计猫儿们肯定是要捕捉老鼠的,甚至不止于此,还会捕捉老鸟、老鱼、老蛇等等。我想,为生存计,洪荒年代的人大概也要捉老鼠,在古代,人大约也是一种凶猛的动物,现今的人借助于高度发达的大脑,仍然是一种残忍的生物,只不过失去了传统意义上的勇猛。时过境迁,人如今也退化得惨不忍睹,吃着美味佳肴,穿着皮毛绸缎,坐着沙发软垫,点着英镑美元,哪里还有当年那种茹毛饮血、景阳打虎的英雄气概?然而,也并没有人责怪自己是如何地数典忘祖,反而对其他的动物吹毛求疵,颐指气使。人是退化了还是进化了?比起芸芸动物来,人之幸运,是多了那么一点智慧,说得不好听是多了那么一点儿诡计,才使得人丁越来越兴旺,动物们越来越稀少,自然界越来越凋敝。即便如此,人们还在口沫四溅地宣称猫儿多了狗儿也多了,说到底是这些人自己就没有弄明白一个道理,那就是在这个世界上,人比动物实在是多出了不知多少倍。更何况我们生存空间的逼仄和肮脏是人类自己造成的,从来就没有动物的什么责任。人人都在奔着小康,干嘛偏要难为动物?因此,每当夜深人静,读着乔治·欧文的《动物农庄》时,有时也难免想入非非,假如有一天,全世界的动物们联合了起来,人类将处于何等尴尬的境地?