谁能电石成金?

作者:三联生活周刊(文 / 刘君梅)

“杜古莲”—一个法国妇女的中文名字,同时也是首饰的品牌。杜古莲随丈夫一起来到中国,10年过去,在做家庭主妇的同时,她学会了汉语,并尝试设计中国感觉的首饰并在法国注册、销售。

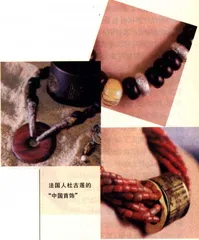

日前,她在北京举办了展示其设计成果的沙龙。在私人别墅的一间客厅,一大群“洋夫人”围住一张4米长的桌子,“杜古莲”首饰陈列在桌上,大玻璃窗透进的春天柔和的阳光照在上面,这些“中国首饰”看上去非同一般。青铜古币包上闪亮的金银成为项链或耳饰的主要组成部分;除了木雕、牙雕还有核桃雕—让人想起中国中学语文课本的<核舟记>;算盘珠、骨制麻将牌、甚至古建筑上的一些装饰物或成为仿制的蓝本或被直接使用;玉、水晶、珍珠、玛瑙、翡翠、金、银、铜、骨、木……中国传统首饰的材料均被重新“整合”。杜古莲的助手是个精明的中国女孩,“杜古莲首饰”的所有原材料均由她采购,主要来自中国的古玩店,同时她还精通制作工艺。

雕刻有算盘、账本的银项坠售价为300元人民币左右,紫水晶和雕花银片组合的手镯标价500元人民币,同款式的项链要卖1000元人民币……“杜古莲首饰”售价多在二百至几千元之间,还有标价上万元的,据一位在场的行家介绍,这些首饰有3倍以上的赚头。

订购的人都觉得物有所值,“杜古莲”卖的是设计。

法国人杜古莲的“中国首饰”

在欧洲,首饰极品和大师的名字连在一起

在欧洲,出类拔萃的设计师和他们的作品一样不会被人遗忘—各种珠宝饰品展览和拍卖会上,光彩夺目的首饰一定和设计师的名字连在一起。

“卡迪亚”是珠宝的名字也是精通珠宝设计和制造的设计师家族的姓氏。

本世纪杰出的首饰设计师让·施卢姆贝格尔(Jean Schlumberger,1907-1987)去世后,人们仍津津乐道于他设计的饰品。这位法国珠宝设计师善于把稍纵即逝的灵感和同样稍纵即逝的自然景象一同定格,成为传世的珠宝饰品。比如昙花—他用黄金制成的花萼和花蕊坚实有力托起黄金镶钻石的花瓣—它们呈现优美的弧线,一片片错落有致,三朵昙花中两朵盛开一朵初绽。蒂梵尼珠宝首饰公司的老板常常拿着施卢姆贝格尔的设计问珠宝商们:“这真能做出来吗?”作为该公司的设计师同时也是本世纪杰出的珠宝设计师,施卢姆贝格尔一次次把“不可能”变成光彩夺目的现实:他用黄金镶嵌蓝宝石、钻石制作写意变形的海星、海马、贝母,用黄金制作羽毛、芭蕉和向日葵,将钻石锉成昆虫触角,用红宝石制作小花和昆虫……他的作品包括人物、花卉、动物,夸张、神似、充满自然气息—鲜明的个人风格等于给那些珠宝首饰贴上了昂贵的标签。1937年,一位公爵夫人购买了施卢姆贝格尔设计的耳坠儿,当时仅供上流社会消闲的杂志《哈泼斯市场》描述了耳坠儿上的鱼如何活灵活现。从此,施卢姆贝格尔的名字从巴黎传到纽约,在地中海沿岸、墨西哥湾、加勒比海的殖民地岛国,这个名字一样响亮—是20世纪金银、珠宝首饰品质和品位的代名词。这个出生于法国一个富裕的传统手工艺世家的设计师,并未受过什么专业训练,这似乎更有利于灵感的发挥,黄金、钻石、宝石及其他珍贵的材料在他的手中是能够物尽其用的“创作素材”,它们最终的价值远不是“K金”、“克拉”能够衡量的,是同时具有商业价值和艺术价值的商品,而不仅仅是一般意义的“贵重珠宝”。

“中国首饰”是身尚在古玩市场特价而沽的过时美人(娄林伟摄)

1995年,蒂梵尼公司在巴黎艺术博物馆举办施卢姆贝格尔的大型个人遗作展示会。这次展示会动用了多名私人侦探,根据各种线索找到施卢姆贝格尔珠宝的收藏者,以及他以前的女友们,才得以举办成功。施卢姆贝格尔的作品在这次展示会上又一次牵动了众人的心。该公司的总裁和他的合伙人甚至将这位设计师说成是“上帝对他们的赐予”,从而使蒂梵尼公司“罩上神秘的光环”。我们从中不难看出设计师神话般的魅力对人们的影响。如果能用天才的思想和挑战想象力的努力装饰自己的平凡生活,谁不愿意这么做呢?当然这要付出高昂的代价。

让·施卢姆贝格尔的首饰

当今著名的时装设计师,像让·保尔·戈尔捷、嘎里阿诺和已故的范思哲同时也是首饰设计高手。他们推出一个新主题的时装必定会有相应的首饰辅佐,以更强大的力量左右时尚和消费潮流。

无名工匠难主沉浮

中国有傲视欧洲的历史和文化传统,遗憾的是我们的实用艺术领域一向只有“工匠”,没有“大师”。对于一件传世的首饰珍品,我们通常依据它的材质和工艺推测其制造年代。至于出自何人之手就不得而知了—或许尚不糊涂的老祖母会讲,当年她住的那条街拐角的金铺里有个老师傅,手艺如何好,但十有八九,她讲了半天还是说不出那个手艺人的名字。

以明、清的饰品为例,从造型上看,它们大多模仿能够托物言志的东西—“君子”以松、竹、梅自喻,他本人及家眷的首饰甚至扣子可能都是“岁寒三友”;今人看来富有情趣的葫芦、香瓜、莲蓬、青蛙、喜鹊、蝙蝠、蝴蝶都是当年世俗社会对幸福的期盼:多“籽”的东西象征子孙满堂,“蝠”与“福”,“蝶”与“耋”谐音,讨个口彩,预示宗族多福,老人长寿。在工艺上,明代饰品简洁,成品能看出原材料,多用翡翠、玉石、珍珠、珊瑚和金;清代则工艺繁复,“珐琅”(俗称“烧蓝”)是常见的工艺。尽管这些手工制品是独一无二的,但从设计的角度看,根本看不出谁是“首创”谁是“复制”。

半个世纪前,作家张爱玲曾把国内“迎合大众”的“小裁缝”和法国某个“统治白人世界”的时装“托拉斯”进行比较,刻薄地批评国人没有“版权”意识。她以当年正流行的“3/4袖”为例,说,上海人和香港人互相推说对方才是首创者,“谁都不肯负责”,仿佛被广泛抄袭是“隆重的赞美”。

基于这样的国情,一代又一代的中国“木匠”、“石匠”、“铁匠”、“金匠”、“裁缝”“中国首饰是身尚在古玩市墙待价而沽的过时美人(娄林伟摄)只能默默无闻地迎合着大众的口味。

时值世纪末,在手工艺领域、工业造型设计领域,人们仍难见“大师”的影子。“科班出身”的工艺美术专业毕业生并不一定都能进人这个领域并得到重用,工匠也像师徒相传的手艺一样越来越稀有,这个领域的人才缺的不仅是高薪,更重要的是职业成就感。无论是学生还是学徒似乎都找不到通向名利双收的大师的路径。北京首饰进出口公司经理办公室主任李双健告诉记者,一个人如果悟性不错,学会最基本的首饰制造工艺需要两三年,技艺高超需要多久就不好说了。现在国有首饰厂的熟练工匠差不多都跑到乡镇企业去了,填补空缺的是农村人,农村劳动力价格便宜。工艺美术专业毕业生的设计也难见到特别脱俗的。如此,中国首饰业总体上脱不了“卖古董”、“卖旧货”的状况,李双健说:“首饰更像时装,而不是大批量生产的牛仔裤,一个款式通常不会生产很多就会改样,但变化不会太大。”总的说,经该公司出口的首饰、饰品多数是“老样子”——看上去和几百年前的差不多。这些以翡翠、足金为主的国货在香港地区和东南亚的一些华人中尚有市场,这些人保持着国人对首饰的传统看法——对材质和做工的要求基于“保值”的原则,对设计卜.的创新不敏感。显然这不是市场的主流。出口欧美市场的首饰则多是外国公司设计或提出设计构思,中国方面充当“来样加工”的劳动力角色。

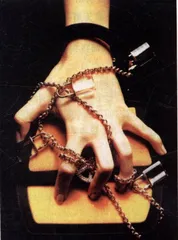

最初,在设计师的眼里它们是可以用来表达思想的素材,但进入市场,它们是昂贵的施瓦洛世奇(Swarovski)水晶锁

正是这样,在中国首饰市场上,一些聪明人看到了拾遗补缺的机会。

带羽毛的项链

北京和上海等城市的著名百货公司都有提供原料并“帮助”顾客自制首饰的专柜。在北京“国贸”、“赛特”、“中粮广场”看到连锁柜台“点点银”数十个小碗中盛放着五颜六色、形状各异的小珠子,以材料为主,其中一些“仿宝石”珠子看上去很逼真,商家还提供不同材质的绳带和挂扣。热情的售货小姐身后挂着很有设计感的样品。记者最初看到这些很是惊喜—像很多久居现代化城市的女性一样,在看过很多价值不菲但造型大众化的首饰之后,难免会对“点点银”们充满幻想,以为从自己手中诞生一件张扬“个性”,表明“自我主张”的首饰并不难。但很快便有了上当的感觉。那些主要以玻璃、有机玻璃、聚酯为材质的珠子包括看上去很逼真的“仿宝石”,其实不过是些机器批量生产的东西,每个珠子(直径约1厘米以内)的售价均为12元人民币,绳带和挂扣分别出售,“不伤皮肤”的材料自然更贵些。这样一条项链的价格超过了很多古董。

在北京古玩城的一家国有老字号店里,记者看到十来个均是“独一无二”的清代“银三样”挂件—直径3-4厘米的银蝴蝶、银蝙蝠下悬挂着银制挖耳勺、镊子和锥子,连接处的圆环和用以栓在腰间的链子亦十分细致。放在掌心一掂沉甸甸的,仅一个镊子的用银量就足以铸造一个“杜古莲银龙簪”。这些用火漆封上编号的古董从民间收购的价格是.100元人民币,经国家有关部门核准的售价是200多元。它们的确物有所值,但还是摆脱不了在古董店里鲜有问津者的命运。另一家属私人的古玩店里,出身珠宝世家的老铁在冷落的店中纳闷那些月薪五六千元人民币的“外企小姐”为什么不来买这些货真价实的首饰,他对记者说,更像自言自语:“这块玉成色多好,做工多精细,再看这手镯……”

和记者同往的王盈小姐胸前垂挂着、发髻间插着杜古莲首饰,让老铁似有所悟。杜古莲首饰较为全面的首饰加工技术又让老铁叹口气:“我也试图把祖传的玩意儿重新设计,组合或再加工,可我不会金银活,拿给别人加工质量不能保证,总是比我想的要差。那个外国人有想法会设计,有专人给她跑原料、加工制作,该着让她用中国首饰赚钱!”

老铁悟出了这个时代的特征—“杜古莲”们垄断了创意和技术,我们渴望在某个生活环节对工业化、复制、消费主义、拜金主义、物欲横流来一点小小的反叛,不幸的是我们是“外行”,只能成为“杜古莲”们的潜在消费者。

来自德国的最新消息也证实了这一点。那里正流行一种用英镑银币制作的项链。这种项链款式出奇充满神秘感、“后现代感”,据说其创意灵感来自《星球大战》中莱阿公主的形象,制造商可根据顾客的要求定做各种式样的“太空项链”。

其实早在两年前,德国就开始流行用正在流通的货币“改制”首饰了。德国人祖赞纳·里格和克莱门斯·迈尔用1美元纸币折叠成戒指,在参加1996年慕尼黑饰品展销会时引起轰动,时尚杂志《ELLE》对此进行了报道—在供不应求的情况下,这两位工业设计师把附近银行里的1美元纸币通通兑换出来,用以赶制“纸币戒指”。1枚纸币戒指的售价是10美元。

尽管货币首饰可能是昙花一现,但它让聪明人赚够钱之后留下一条原则—商家可以用1美元换消费者的10美元。这就是现代商业的“等价交换”法则,让此法则成立的条件是商家要有“点石成金”的“金手指”—独特的、能引领时尚、刺激消费的设计和无人堪比的制造技术。各种工业产品的设计和子承父业的传统手工业都适用这一法则。中国的那句老话“巧人为拙人奴”显然不再合时宜了,这是一个“聪明人”赚“傻瓜”钱,“巧人”赚“笨人”钱的时代。 首饰设计公司