从《犹太人的礼物》到《阿芙洛狄特》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

从《纽约时报书评》来看,本期上榜的新书,有3部:

第一部是《犹太人的礼物》。按照欧美高等院校教材中相当普遍的观点,认为欧洲思想文化有3个来源,即:古希腊罗马的理智(这一条线索后来发展成实证科学的哲学理论和自然科学的众多发现及发明),古以色列人的情感(这一条线索形成了以基督教《圣经》为骨干的宗教的道德伦理观)和古北方蛮族的勇武(这一条线索体现了以哥特人为代表的阳刚之气,渗透在骑士文学及后来种种征战扩张之中)。这部新作着重论述的正是上述第二点。众所周知,基督教在西方文化中地位显赫,《圣经》中的《旧约全书>本为古犹太教的经典,记述古以色列人创世的传说及其民族的历史等;而《新约全书》则记述了耶稣的言行和基督教早期的发展等。实际上,其影响早已超出了宗教的范围。再者,犹太人对人类现代社会的贡献同样有里程碑的意义。笔者曾在美国参观过一个展览会,列出了改变世界历史进程的三位犹太伟人:创立马克思主义的马克思,现代心理学体系的弗洛伊德和相对论的爱因斯坦。

第二部是《惊人的神恩》,是女作家凯思琳·诺里斯的新作。此前她曾写过《达科他:精神地理学》(Dakota:A Spiritual Geography),该书反省了她在南达科他州的生活和回归宗教的感受(她在青年时期曾放弃宗教);所谓“精神地理学”一词,是她自创的,显然衍自“自然地理学”(physical geography)。她还写过《修道院内的漫步》(The Cloister WaLk),描写了她在一家天主教本笃会修道院中小住时的生活。本笃会系由意大利人圣本尼狄克(约480~约547)所创的教派,他还创办了卡西诺山隐修院并订立了天主教隐修制度和严格的苦修规章。那种苦行与我们现代生活格格不入,更是与美国人奔放的性格和自由的生活方式不相容的。一位女作家肯在那里短期生活,本身自有相当的吸引力。在此次所作的前言中,女作家这样写道:“在时隔20年之后,我又开始去教堂时,有一种被教会所用的词汇狂轰滥炸的感觉。像‘救世主’、‘异教邪说’、‘忏悔’、‘拯救’这类字眼,对我简直抽象得可怕,甚至隐隐有点威胁……出于我并不理解的原因,教堂似是我需要的地方。但是为了在其中栖身,宣称是我的所在,我就得重新构筑我的宗教词汇。那些字眼就得以其实际存在的含义对我变得现实起来。”

这部书实际上还有一个副标题:“虔诚的词汇”(A Vocabulary of Faith),所以每一章都阐释一个“可怕的”单词或词组,其中一些如“寂静”(silence)、“好客”(hospitality)等是世俗生活中也用的,而另一些词如“三位一体”、“圣母马利亚”等则来自教会信条。她在分析中不断再现她先前作品中的内容,如她讲授诗歌的乡村教室,她1986年以俗家非正式成员住在本笃会修道院的经历,等等。简言之,她是在精神文学中让读者受洗,而不是在自恋的哕唆中给人一种灵性的感觉,况且她还跳出《圣经》的圈子,引用埃米莉·狄更生(Emily Dickinson,1830~1886)这样的现代派先驱女诗人和菲尔·杰克逊这位芝加哥公牛队教练的话,从而使有不同兴趣的读者都能从中得到满足。实际上最近出版的新书中还有一部同名作,作者是传记作家大卫·李明(David Leeming),写的是黑入画家博福德·迪兰内(Beauford De-laney,1901年出生)的传记。作者是在采访著名黑人作家詹姆斯·鲍德温(JamesBaldwin)时,应鲍德温的建议来撰写鲍的“良师益友”和“精神之父”迪兰内的。我们不了解书名有没有注册的专利问题,只是提醒读者不要将二书相混。

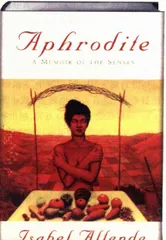

第三部新作是伊莎贝尔·阿连德的《阿芙洛狄特》。大家对这个书名并不陌生,因为她就是古罗马神话中的爱与美之女神,和古希腊神话中的维纳斯是同一个神。在这部作品中,作者借用这位女神为题,回忆了她感官上的享乐。她把烹饪及美食变成了性爱的催化剂,她开列了一系列的处方把狂欢作乐推向颠峰,讨论了禁果、纵酒放荡、悄声耳语、信息素(生化名词,亦称外激素,指生物体释放的一种化学物质,能为一定距离之内的同种生物所察觉并影响其行为)、性欲诗歌及佛教密宗的仪式等,并警告某些春药需要更多的勇气和奉献精神才能服用……凡此种种,不一而足。其中还举一例说,在中国,把幼嫜螂扔到温好的黄酒内一饮而尽是一种特效的偏方云云。笔者身为中国人,只能承认孤陋寡闻,不知道还有这类事。作者引用的外国偏方还有鱼翅、狒狒睾丸、蝾螈眼珠和童女尿等,真是无奇不有,闻所未闻,我们只能佩服作者的渊博及成功——这样的书竟能畅销,也算为我们大开眼界了。