文化·流行(64)

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

车如其人

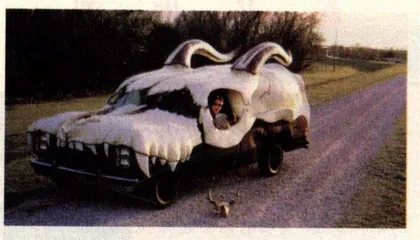

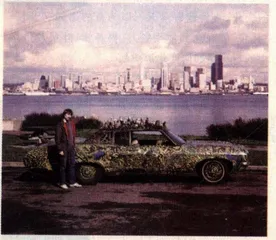

“车如其人”—这是许多汽车厂商在推销自己的产品时给顾客灌输的意识。不过,很少有人会像这群“汽车疯子”那样严肃地看待这句话—他们的确把破烂的老爷车改造成了自己灵魂的象征。在今年4月18日子美国休斯顿举行的“汽车艺术游行”上,这群“疯子”和他们的“疯汽车”聚集到了一起。这其中有按照西雅图远景改造的“城市汽车”、面目狰狞的“骷髅汽车”、滑稽古怪的“纽扣汽车”。内涵最复杂的还得数伯克莱人哈罗德-布朗克用一辆1965年的“甲壳虫”改造的“我的天呐!”。车身外缀满了各种带有个人色彩或政治意味的象征物(其中保险杠上的那只鸟就代表了布朗克童年时在农场里度过的一段仅以鸡群为伴的孤独生活)。最近,一家牛仔服公司还利用布朗克改装的一辆缀满CD的“甲壳虫”拍摄过广告。对于这种疯狂行为,布朗克自己的解释是:“这其中有极其强烈的自我迷恋与自我暴露意味。”

阿童木复出

久违的阿童木要复出了,而且复出的地点被选择在美国好莱坞。据阿童木这一卡通形象的创造者手冢治虫名下的手家公司的发言人称:好莱坞已有多家主要制片厂与公司洽谈合作拍片的可能。大明星尼古拉斯·凯奇也表示有兴趣与这个卡通形象合作,制作一部电脑特技与真人共同演出的影片,虽然凯奇很可能只在片中担任小配角或仅仅负责制片。本片预计将于2001年公映。

(本栏编辑:王星)

“我的起点是黑暗”

“大多数摄影家都是从对光线的把握起步.我的起点却是黑暗。”斯洛文尼亚摄影家叶甫根·巴夫察尔说这句话时绝无故弄玄虚之意,因为他正是一位盲人摄影家。

10岁与11岁时的两次事故使巴夫察尔永久地丧失了视力。所幸的是他的母亲在他视力衰减期间帮助他把世界上的一草一木都铭记在心。16岁时他开始拿起了相机,这一举动几乎是对他的失明的一种绝望的抗争。

除去少数特殊技术外,巴夫察尔使用的只是普通的配有自动调焦与影像跟踪系统的摄影装置。他往往请一位密友为他描述出镜头前景物在每一瞬间的变化以便把握时机,但更多的时候他凭借的不过是自己的听力、巴夫察尔还喜欢在拍摄时使用频闪闪光灯,这些闪亮的轨迹显现出他在一片黑暗中对所拍摄对象的感触。

一些评论家认为巴夫察尔的作品是他的内心世界的图像表现。巴夫察尔自己的观点是:“当你听贝多芬的《第九交响曲》时,你不会设想是在听一场残疾人音乐会;我希望人们是因为我的作品而不是因为我是瞎子才赏识我=”同样,巴夫察尔从不对自己永远无法看到自己的作品感到遗憾:“原作都在我心中,你们看到的只是复制品。”

你想坐“泰坦尼克2号”吗?

瑞士与美国的两家公司将联合在非洲南开普敦建造一艘当年的“泰坦尼克号”的“复制品”。这艘“泰坦尼克2号”将于2002年由南开普敦经英国驶往美国,也就是完成当年“泰坦尼克号”壮志未酬的那次航行。小过,并不足所有的人都对这次富有象征意味的航行感兴趣。当被问及是否愿意参加这次航行时,模特埃米的回答是:“不可能。因为那样我会在整个航行途中呆在救生船上等着冰山撞上来。”黑人喜剧明星克里斯·罗克的回答是:“有飞机时为什么要坐船?再说我看过电影《泰坦尼克号》,当时船上没有黑人!”影片《泰坦尼克号》中老年露丝的扮演者格洛莉娅·斯图亚特倒表现出了一定的兴趣:“当然我会去的。不过我会在登船以前仔细清点一下救生船与每艘救生船可载乘客的数目。”

据说,这艘“泰坦尼克2号”在完成具有象征意义的处女航后将主要在热带地区航行。到那时,乘客们更需要担心的将是热带暗礁,而不再是冰山。

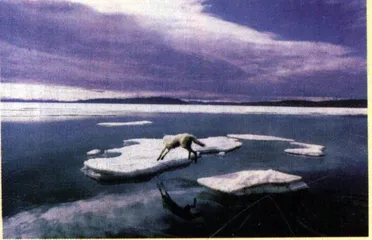

野性的拒绝

一张毛茸茸的小猫撒娇的照片几乎能使所有人感到一种懒洋洋的舒适,但如同附图这张北极狼的照片一样揭示野生动物在纯粹自然的状态下的活动的照片却会使人们产生一种奇特的、原始性的怀旧情结。准确地说,这并不是一种“往事不再”式的怀旧,而是一种对于一个先于人类便存在的世界的好奇。

不错,动物已经成了人们的食物、燃料、服饰与交通工具;其中的大多数更是被贬低到了家庭玩具与活木偶的地位。在野地里看到一只动物时,人们会带着宽慰的心情明白:它至少目前不在我们渴求占有的范围以内。同样,人们会设想:它将得益于我们想要保护它的欲望。尽管如此,人们仍然无法确认:动物究竟是否会思考,它们如何看待我们。

人类看待动物时更多想到的是它们与人类相似的地方。我们知道它们也呼吸、觅食、繁衍、死亡,幻想它们具有与我们相似的情感与特性;我们甚至借助它们的名称描述我们自己的性格。然而,动物与人类稍异的举止便使人类迷惑不解。人类的宠物以回应人们的需求的方式确认了人类的身份。野生动物却躲避、孤立我们。它们保持着人类一直害怕失去的自主权与独立感。因此我们妒忌它们。宠物在家庭中的泛滥或许只是暗示出了人类作为一个种族的孤独感。

有人相信动物是人类的自我意识与自我窥视的浪漫化变形体,这也许解释了宠物照片与野生动物照片产生的原因。然而,我们越了解动物,我们越不同于它们。动物是从一个真正属于它们的世界中跃入我们的世界的,而且它们的世界与我们的相比远为古老。

做你的玩具熊

在南希·派恩斯为莱奥纳多·迪卡普里奥撰写的传记中有这样一句话:“如果是我独自和一个小姑娘在一起,我也肯定会说那样一些话;我也会做出一些婴儿似的举动:诸如揉揉鼻子之类——简而言之,装成一只玩具熊。”的确,目前正如日中天的迪卡普里奥正是小姑娘们的一只玩具熊。

看一看迪卡普里奥在《铁面人》中的形象能使那些正大惑不解的成年人明白这个小伙子为什么会让小姑娘们着迷。同一影片中饰演年长的火枪手波多斯的气质也许会赢得雕塑家的好感,却只会把青春期的小姑娘吓跑。迪卡普里奥完全不同。他身材修长,外形柔和,长着一对丘比特式的嘴唇。作为一个银幕上的恋人形象,迪卡普里奥太像一个小男孩而不像同性恋,与此同时又太像一个同性恋而缺乏性感。

问题在于这并不是什么新鲜事。埃尔维斯·普莱斯利也曾声称希望“成为你的玩具熊”。也不会真的有成年人反对这些玩具熊形象,因为他们可以为青春期的少年提供在两性问题上的足够“安全”的范例。从未对那种介乎两种性别之间的偶像感兴趣过的女孩会被认为是青春期反常发展的悲惨特例。在电影制作者看来,没有玩具熊式的偶像的青春期和没有洋娃娃的童年一样可怜。