父母亲的基因之战

作者:三联生活周刊(文 / 熊康)

做父亲的总会受到一个问题的困扰:他们无法证实孩子是否真是自己亲生的,有没有可能是妻子跟最好的朋友生的,或是跟最痛恨的敌人生的?于是,无奈的男人只有求助于文化意义上的贞操带——婚姻。他以婚姻作赌注来担保女人的忠诚,试图用一枚小小的戒指让她服从自己的约束。

这虽不能确保父亲的身份属实,但却提高了安全系数,至少对于第一个孩子来说是这样。然而,每再生一个孩子,可疑性都在递增。据统计,对于多配偶的物种来说,雌性每把一个小生命投放到这个世界上,它们出自同一个雄性的可能性会逐次降低。

处在这种窘境下的父亲并非孤立的,他拥有强大的同盟者:基因。哈佛大学的进化生物学家戴维·黑格(David Haig)认为,自授精的那一刻起,男人精液中所包含的遗传特征便开始全力以赴,试图剥夺女人以后乱交的乐趣。当然,女性的遗传物质也在全力抵抗。“这情形就像是一场冷战”,麻省理工学院(MIT)的分子生物学家鲁道夫·耶尼施说。一种“恐怖的平衡”主宰着男女两性的基因。

黑格的理论是基于一种几年前才被发现的少有的遗传现象。到那时为止,包括中学生在内的所有人都毫无保留地信奉孟德尔(奥地利遗传学家,孟德尔学派创始人。他发现了遗传基因原理,总结出分离定律和独立分配定律,提供了遗传学的数学基础)的铁一样不可动摇的遗传法则。依照孟德尔的观点,基因就是基因,不管它来自父亲还是母亲都无所谓。如果孩子长了双褐色的眼睛,这与同样拥有褐色眼睛的父母中任何一方的性别毫无关联,而只是取决于孩子体内相关基因的优势地位。

但在此期间人们得知,每个人的遗传特征中都含有被打上父亲或母亲烙印的片断。在专业术语中,遗传物质的这一令人困惑的特点被称作“Genomic Imprinting”(基因组的印刻作用。印刻作用是指一种行为模式,如孵卵器中出壳的禽类第一次只见到人,此后即发生追随或依附于人的行为,历久不变)。

人体的每个细胞中都拥有两组染色体,其中一组来自卵细胞,另一组来自精子。这样一来,位于染色体上的同一基因便也具备了两个拷贝。大多数情况下,没有什么迹象能够表明两个拷贝分别来自父母哪一方,两者都同样活力十足。

但对于那些被打上烙印的基因来说,这一规则却失去了效力。还处在卵细胞和精子中的时候,这些基因就分别被烙上了母亲或是父亲的印记。在受精之后,胚胎便获得了同一基因的两个带有不同标记的拷贝。

进化生物学家黑格

这些标记就像旗帜一样在遗传特征中飘扬.它们标志着细胞的内部构造,能表明各自的基因是否得到了“表达”的机会。当来自父亲的遗传分子DNA片断在人体内永远沉寂时,相应地,来自母亲的基因拷贝便处于活跃状态;相反,当承自母亲的基因被关闭时,来自父亲的拷贝就会活跃起来。

在这期间,约有两打的带有标记的哺乳动物基因被确认出来。“这远非工作的终结”,德国埃森的人类遗传学家伯恩哈特·霍斯特海姆克相信,“这样的基因估计有100个,甚至更多”。

早在80年代中期,生物学家达沃·佐尔特和阿齐姆·萨拉尼就发现了两性物种的这种遗传特征带有标记的现象。由此,他们在孟德尔的杂交试验过了约120年之后,对他创立的一项定则进行了彻底改造。佐尔特和萨拉尼打算培育出纯粹承袭父母中一方遗传特征的老鼠来。为了使老鼠百分之百地源于母体,他们往一个卵细胞中注射了另一个卵细胞的细胞核;相反,为了创造出彻底与公鼠一脉相承的幼崽,他们把两粒精子的内核注入了一个被排空了的卵细胞。这样培育出的胚胎理应具备两组染色体。

然而胚胎却没能长成,大多数在还是小小细胞团的时候就已死去,它们似乎是缺了点儿什么。由此可以断定,只有在一半遗传特征来自母体、另一半来自父体时,老鼠胚胎才有望发育成熟。

继佐尔特和萨拉尼的试验之后,一项寻找标志着胚胎中染色体源自父母哪一性别的神秘信息的尝试开始了。随着尝试的推进,研究者渐渐接近了这个分子层面上的细节。但有一个问题仍然找不到答案:基因还会有性别之分?

戴维·黑格和他的同事汤姆·摩尔是目前仅有的不在试验室里分析带标记基因的两个人,他们的研究方法是,把基因分析纳入进化的大环境中。其理论基础在于,设想基因足自私自利的。从利己的角度出发,DNA只有一个努力方向:尽可能多地扩充数量,只把周围组织用作一代代繁殖时的容器。黑格认为,由于来自母体的染色体与来自父体的所思所想不同,胚胎中便出现了利益纷争。

在进化过程中,母体的要求是生育尽可能多的孩子。她只能做到把基因的百分之五十遗传给每一个孩子。每个孩子只准从母体处汲取这么多的能量,以保证她有充沛的精力再度妊娠。反之,胚胎中源自父亲的基因却不会去关心母亲未来的后代,谁知道,到时候父亲的基因还有没有机会再插上一手呢?因此,它们在授精时会倾尽全力,想把孩子创造得又高又大,以使父亲的遗传特征在世上得到尽情发进化生物学家黑格挥。

黑格认为,父母亲以基因为武器,就孩子的体形展开了争斗。老鼠试验的结果印证了他的假设。黑格让单配偶的母鼠与配偶极多的公鼠交配,依照他的观点,对多配偶习以为常的公鼠肯定会在自己的遗传特征中打七性别烙印。相反,习惯对配偶忠贞不二的母鼠却不需要什么性别的印记,这样,与之交配的公鼠的基因在幼崽体内可以始终存在。由于母鼠不懂得抗拒,公鼠的基因便可为所欲为了。试验证实了黑格的理论:幼鼠发育得硕大无比,以至于母鼠在生下它之前就因难产而死。

如此说来,公鼠基因会同母鼠斗个死不罢休吗?黑格不想把事情描述得这样极端。“这不过是一场争夺母体资源的冲突”,他说。为了缓和气氛,他放弃使用“武器”、“战争”等字眼,而把事件发生地归入了市井生活:“就像是在市场上一样,基因们正在做着交易。最后,它们各让一步达成了妥协。”

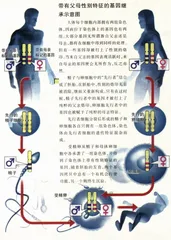

人体每个细胞内部拥有两组染色体,因而位于染色体上的基因也有两组。大部分基因无所谓源自父亲还是母亲,都将在细胞中得到同样的处理。但有一些基因却被打上了性别的烙印。当来自父亲的基因表现活跃时,来自母亲的基因便会无所作为,反之亦然。

精子与卵细胞中的“先行者”结合成了胚胎。在胚胎中,性格的烙印先是被消除,继而又重新构成。只有在这时候,精子先行者中的基因才被打上了纯粹的父亲烙印,卵细胞先行者中的基因也被赋予了纯粹的母亲特征。

先行者细胞分裂后形成的精子和卵细胞各自拥有一组染色体,染色体由先行者细胞的遗传特征混杂而成。

受精卵从精子和母体卵细胞中各承袭了一组染色体,并得到了染色体上带有性别特征的基因。随着胚胎的发育,两个基因拷贝中总有一个有机会行使功能,另一个则终生沉寂。

黑格已在染色体上找到了这样几个“交易者”。他对3个带有标记的基因进行了细致分析。其中一个基因名为Igf2,能生成一种让胚胎发育得又大又壮的蛋白质,该基因只有来自父亲的拷贝是活跃的,来自母亲的拷贝则归于沉寂。

当然,母亲的遗传特征也有活跃之时,这体现在H19和Igf2r两个基因中。它们一个能干扰上述蛋白质的生成,另一个负责阻碍它的传输,两个齐心合力制约了婴儿的体形发育,婴儿便长成了正常的样子。研究者一旦关闭Igf2基因的功能,幼鼠就会长得又瘦又小;相反,没有了H19和Igf2r基因,巨型幼鼠便会降生。

问题是,并非所有带标记的基因都与黑格的理论如此吻合。最近,英国两名生物学家吉利恩·麦克维恩和劳伦斯·赫斯特考察了黑格的论点。他们遍寻有关人和老鼠印刻作用(Imprinting)的书籍,查找对于以上三种基因的记录,最后得出结论:“大多数例证都不支持黑格的假设。”

MIT的鲁道夫·耶尼施却是黑格进化理论的坚定支持者,并从分子生物学中为之找到了论据。他考虑,假如带有标记的基因真的是“扩充战备”的结果,则为了“和平”起见,必须剥夺“对峙者的武器”。

果不其然,把来自公鼠的促进发育基因和来自母鼠的制约发育基因统统关闭,幼鼠仍然活了下来,而且活得健康,富有生命力。特别要指出的是,它的体形很正常。

“当然,由区区三个基因推及整个躯体未免失于简单”,耶尼施承认。连黑格也变得谨慎了:“我们还需要拭目以待,看看带有标记的单个基因到底会做些什么。”

至少对于人的基因来说,这还需要一些时日。研究人员只有在病人身上才能了解Imprinting的后果。以第15对染色体为例,对于所有人来说,这对染色体上来自母亲的基因拷贝都处于被关闭的状态,活跃的是来自父亲的基因,一旦父体基因因缺陷而失灵,沉寂中的母体基因并不能接替它行使功能。这样一来就会引发普拉德一维利症(PWS)。

PWS是目前得到最深,但却一点不瘦。他们成日饥不择食,狼吞虎咽,以至于发展到肥胖超重。照此看来,黑格的理论模式未免显得含糊不清。

不过,即便黑格触及了父母在孩子体内发生纷争的实质所在,他也帮不上父亲们什么忙。因为目前只有基因才知道,孩子到底是不是他们亲生的。

相比之下,阿齐姆·萨拉尼的一项试验显得更实用一些。他通过老鼠试验证明,带有标记的基因并不仅仅决定着孩子的体形。他发现,纯粹来自母体的遗传特征似能促进大脑皮层的发育,而对于人类而言,大脑皮层正是语言、计划、意识等智力活动的源泉。相反,只带有父亲印记的遗传特征却仅够供应老鼠的小脑发育,小脑负责调控的则是情感、性欲、胃口和战斗欲。

如此说来,是父亲控制体形、肌肉发育和性欲,母亲主宰智商喽?假如这种说法被付诸实际,它可能会把两性间的游戏引入新的轨道:女人梦寐以求的将是性情开朗的田径十项全能运动员,男人倾心追逐的却会是智力高深的女教授们。 人类染色体父亲娱乐八卦