影视:“艺术,或商业?”

作者:三联生活周刊(文 / 刘芳)

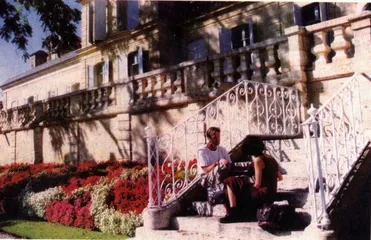

约翰·李·汉考克(曾与克林特·伊斯特伍德合作导演《善恶园中的子夜》)与“春分秋分”协会会员在波尔多的城堡台阶上探讨剧本创作

上个月。法国的电影创作协会“春分秋分”组织了成立以来的第10次活动。美国导演麦克尔·雷德福是本次活动的主席,大批法国和美国的电影界名人应邀参加。时下风靡的《泰坦尼克号》及由它而引的“艺术,或商业”之争并没有成为本次活动的话题。“春分秋分”和它的前辈协会—美国的“太阳舞蹈”创作协会在电影界已颇有名气,它们的成功正是基于对艺术与商业之争的超越。

在好莱坞统领全球银幕的年代,法国电影业今不如昔,近几年更是如同落人低谷。

追究原因的人发现,法国每年用于支付剧本创作的开销不足总预算的2%。剧本投入少令业内人士颇感忧虑,他们称之为“法国式的慢性病”,病根在剧本上,病发结果是影片成本极高却并不叫座。法国现有稳定的剧本创作人员200名左右,他们中间大多数同时还干别的活儿,如电视编剧或连环画制作,并不专靠电影剧本吃饭,真正的剧作名家屈指可数。这200多人,加上业余爱好者们,每年能拿出1000多个剧本,投给制作人之后本子就在圈里流传,最后拍成电影的只有250部左右。

从电影制作模式来看,法国似乎一直没有走出“新浪潮”情结。40年前“新浪潮”给人们留下了戈达尔、特吕弗等一批星光灿烂的前辈大名,他们既编又导,有时连制片也一道承担。如今新一代的电影人总以为编剧兼导演的模式四海皆准,随处移植都能再生,可问题是他们的产品却经不住实践的检验;加上制片人常常不对剧本严格要求,听任新人随意发挥,难怪《焦点》杂志评说:“法国每拍一部大片,就等于法国式的慢性病又发作一次。”

相比之下,美国的剧本创作几乎从来不发愁。他们的制片厂一般都养着几十个甚至上百个专业写手,这些人的工作完全听从现代化的流水线:创意、讨论、写作、交流、修改等等,制片厂自有全班人马和整套程序。如此巨大的投资只瞄准着一个目标—票房。电影一旦成功赚了大钱,剧本创作也能分到一块大蛋糕。但是商业化大作坊问题也不少。除了少数几个选定的主题,成百上千的剧作者和他们的作品只能像大海里的漂流瓶一样等待打捞;如果不幸不在好莱坞大潮的流向上,恐怕就得永远漂下去了。

一贯鄙薄快餐文化的法国人当然不会借用美国方子来治病—知识分子气、独创性的欧洲怎么能够降格去效仿商业化、专业化的美国?

其实,美国人对好莱坞大作坊也有不满。大导演麦克尔·雷德福1981年创立“太阳舞蹈创作协会”就是为了架一座人行天桥沟通个人独创与商业生产,他吸收了许多有才华的新人和有经验的老手,夏天在草地上聚会、写作(让文字和人物在太阳下舞蹈),冬天把写好的剧本拍出来。每年1月,“太阳舞蹈”推出的独立制作影片都大有看头,比如1997年乔纳森-诺西特的《星期日》在各大电影节上备受关注。成功的“太阳舞蹈”甚至在美国开设了有线电视频道,专门播放世界各地的最佳创作影片。

1993年,一位年轻的法国女性,诺埃尔‘德香提出要创立法国的“太阳舞蹈”,雷德福立即给予了支持。他们共同选定了波尔多地区一座17世纪的古堡作为活动场所,本着“太阳舞蹈”的精神,每年聚会两次,所以取了个名字叫“春分秋分”。法国电视台CANAL+,美国索尼一哥伦比亚公司和欧盟媒体组织为它赞助了520万法郎的活动资金。到现在为止,它名下76位剧作家已有26部作品拍成了电影。其中,《我的幸福生活》得了上届“金球奖”,最近几部获选进入第51届“戛纳电影节”的作品也出自它名下的剧作家,如洛奇·凯列根的《克莱尔·道南》和帕特里克·德·拉撤涅的惊人之作《Zonzon》。

“春分秋分”和“太阳舞蹈”的会员们一直强调他们就是要把“每个故事、每个人物和每个情节”做得更好,因为这就是未来的电影之路。照诺埃尔-德香的话说,就是要“一把拧断‘要艺术,还是要商业’的伪辩证的脖子,只管那最根本的问题—质量”。 秋分