观点:一条被冷落的船

作者:三联生活周刊(文 / 刘芳)

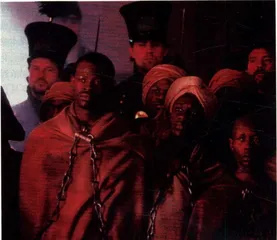

迪蒙·胡素完全融入了辛可,“常常演着演着就想哭”(前排左一为胡素塑造的辛可)

两条船,不一样

好莱坞制造的两条大船驶入今年春季的银幕。耗资两亿美元的《泰坦尼克号》是商业电影的极品。它满载着冒险与爱情、金钱与人性在全球银幕上顺风远航,票房价值可望超过12亿美元。连续几个月,跟这部电影沾亲带故的任何细节(如男主角迪卡普里奥的宠物蜥蜴),媒体都像探照灯一样关注和呈现。相比之下,银幕上驶过的斯皮尔伯格执导的另一条船—《阿米斯泰德号》却简直是踏雪无痕。斯皮尔伯格拍了23年电影,部部掷地有声,偏偏这一回新片推出,反响并不热烈。

两部电影都取自历史素材,不过两条船的名气和名声大不同:冰海沉船的传奇80余年越传越奇,“阿米斯泰德号”则是1830年一条贩运黑奴的西班牙双桅横帆船。那年头,欧洲随便一个发达的港口类似的贩奴船来来往往,数以千计;而且贩奴船上无非是罪恶与反抗—历史的结案又有什么可探究呢?

影评界也有人认为《阿米斯泰德号》不如《泰坦尼克号》抢眼,主题本身不是理由,谁叫斯皮尔伯格自己技不如人?法国《星期四事件》的400字短评说:“这个主题绝对值得大演特演,可惜这部影片令人尴尬,它像滥电视剧一样粗枝大叶,怠慢了历史真正的主角。唯一的好处就在于它证明了斯大导演正陷于创作危机,所以从一个特大主题拍到另一个特大主题。”

而斯皮尔伯格则认为:“一部分人类使另一部分人类受难,此事令我愤怒。如果《辛德勒的名单》是我对大屠杀历史的献祭,那么《阿米斯泰德号》就是我在为奴役状态下的苦难者祈祷。”

1839年的事,那400年的事

为斯皮尔伯格提供《阿米斯泰德号》电影素材的是一位黑人舞蹈演员,她找到大导演,约下时间就为讲这个故事。斯皮尔伯格·边听,一边震惊于自己的无知—“这么重大的事件,为什么只有那么几个人知道?”他决定把故事演出来,因为“所有人都听说过奴隶贸易,可到底是怎样一回事却少有人能说清楚。犹太人集中营尚有幸存者在絮絮叨叨,1839年的奴隶船早就没了见证人,谁都小说起,它就跟古代一样了”。

影片的第一个镜头无比震撼:无边无际的黑暗和一只巨人的眼睛占据着整个银幕。摄影机慢慢后撤:黑脸庞、粗颈项,直到整个身躯—一个黑人出现了,赤裸着、血痕累累,手指全力要抠出镣铐上生锈的铁钉。

他叫辛可,“阿米斯泰德号”上的奴隶暴动领袖。当这艘罪恶的双桅船行至古巴附近水域时,辛可成功地迫使船长返航。结果船长却把船开到美国。最高法院的律师为此激烈辩论:被掳来的非洲黑人到底是白人的动产,还是“只要你悉心聆听亦可听懂的生物”?

其实,法国作家梅里美早就以辛可的故事为蓝本创作过小说《塔曼果》。同样的素材,用斯皮尔伯格的电影语言来表现,就具备了更强烈的视觉冲击力。

英国奴隶船“布鲁克斯”号安置非洲奴隶的平面图。一次航行规定装运454名奴隶的船实际装进了609名

几百个黑人在棺材一样的船舱里。根据英国议会1786年通过的改善黑奴运输条件的决议,“阿米斯泰德号”上每个黑奴都得到了“妥善安置”:平均占有宽度40.5 J唾米,K度分配是男人183厘米,女性177.5厘米,不能躺,略抬头就会撞到上·层的木板,最为惨烈的镜头是10人把黑人戴上镣铐活活抛下人海,原因是船上粮食不够了,鲨鱼就尾随在船后,它们知道奴隶船肯定会有人肉“份荣”。诗人海涅笔下的奴隶贩子比鲨鱼更可怕,他们说:“我以货易货,用的足烧酒、琉璃珠、钢制器材,换来的黑人都像是最好的钢铁。只要有—半给我活着,我就能获利百分之八日。”

法国《影视周刊》提到这部电影的另一个感人镜头是辛叮“像一头无法驯化的恐龙”与为他的自由辩护的白人艰难沟通。抗争着要回家乡。

据历史记载,从1441年被葡萄牙探险队当作海外怪物的首批10个非洲人到“阿米斯泰德号”上的辛叮,总共有5000至5500月黑人被塞进贩奴船,其中仪人约1500万活着抵达目的地—变成奴隶。

斯皮尔伯格说他拍片过程中查阅了大量资料:“知道了只有学者才知道的事情,这说明美国大众学到的历史不是一条延续的直线。与黑奴有关的400年被静音抹去了。”

“大家都来说这个事儿……”

奴隶贸易结出了种族主义的毒瘤。实际上,美国中学的种族隔离直到1957年才开始解除,当时艾森豪威尔总统曾派出101空降部队去阻止一位州长和闹事白人攻击进入社区中学读书的首批9名黑人青年。

从表面看,现在的主流媒体和教育体系对种族主义一概是口诛笔伐,但对待奴隶贸易真的就像对待一桩历史结案—那么多丑陋与罪恶,如果全都翻拎出来,大概淮都不可能平静地生活了。

向斯皮尔伯格提供电影素材的黑人舞蹈家说她曾找过多位导演,但是没有人愿意拍这部片子。斯皮尔们格承认自己接手前也曾犹豫,担心故事主题与《辛德勒的名单》太接近,都是讲述人类受难于奴役状态。后来就是这人类的苦难使他感动了,他说:“我想拍一些孩子们将来能看的电影,帮助他们理解父辈、父辈的父辈是怎样走过来的。”

也许是好莱坞发现斯皮尔伯格正在越来越反好莱坞,他更倾向于“成熟”的电影,而不是娱乐片。

斯皮尔们格称自己目前正处在于一生中最关注黑人问题的阶段。他收养了两个黑人小孩,并且认为解决种族主义的唯一办法就是每家每户都收养一个不同种族的孩子。其实早在前年拍《紫色》的时候,他就尝试通过一位黑人女性的个体命运表现奴役状态和种族主义对人的迫害,结果影评界差点把他“批死”(《新观察家》周刊语),因为“一个白人怎么可能处理好一部纯粹黑人的题材”……

“我的职业就是要冒险。《阿米斯泰德号》是一部非常重要的电影,也许是我一生中最重要的电影。”斯皮尔伯格对《新观察家》杂志的记者说。关于这部影片的成与败,斯皮尔伯格说,“我从来不认为哪一部电影可以改变世界,拍电影的人希望的不过是引发谈话—大家都来说这个事儿,来说话的人就有可能改变世界。”

“从此,奴役状态就以别的形式存在了”

斯皮尔伯格:“这可是我最重要的一部作品”

法国的《新观察家》周刊算是“来说这个事儿”的为数不多的媒体之一,它从《阿米斯泰德号》展开而操作了封面故事,该封面故事的标题为《奴役的奥德赛—废奴150周年后,人类是否真的走出了耻辱?》这篇报道先请去年法国龚古尔文学奖得主帕特里克·朗博回顾1794至1848年法国本土和海外领地废奴运动反反复复的过程,接着专访电影导演斯皮尔伯格和辛可的扮演者迪蒙·胡素,最后还有乌干达特派记者的一篇通讯,报道2月7日在那里召开的“世界童工问题大会”。

朗博详述了法国“解放黑奴协会”主席维克多·舍尔歇的奋斗历程,舍尔歇几经波折,协会胜利之后,朗博曾断言:“从此,奴役状态就以别的形式存在了。”

乌干达的记者描述了一群5岁的非洲孩子,他们的父亲死于战争,母亲死于艾滋病,自己从能做事起就是童工。根据国际劳工组织总干事米歇尔·汉森的说法,“如果贫困持续,人口不减,教育又总是跟不上.15年内非洲童工总数就会达到8000万到l亿。”

历史学家汤因比说过,在不是由于自然的意外事件而是由于人类自己的行为造成的灾难中,最明显、最普遍和最严重的就是奴役状态。奴役状态远未根除,非洲童工与“阿米斯泰德号”之间有着必然的联系—《新观察家》的态度不言自明。

“我就是辛可”

在“阿米斯泰德号”的故事里感受最深的应该是辛可的扮演者,来自非洲国家贝宁的迪蒙·胡素了。他不是新大陆奴隶解放的后代,最初也不知道辛可是何许人。斯皮尔伯格选中他,是因为“他的形象足那样威严,他的王者风范与生俱来……”

迪蒙·胡素从未想过自己原来是贵人。他13岁到法国,举目无亲,流落街头,“被警察盯着,被体面市民提防着,饿了就到饭店的垃圾箱里找吃的,夏天在广场的喷泉洗澡,人家打量我如怪兽……”好莱坞新的“王者”而对《新观察家》的记者并不讳言自己那几年的流浪汉生涯。

时来运转大概也缘自他在公共场所洗澡,摄影师发现他的身体“极具尊严”,帮他签约做了男装模特。挣到第一笔钱后,迪蒙·胡素就投奔到美国,从麦当娜的MTV做起,陆续演了几个小角色。

直到有一天,“我接到经纪人的电话,说可以给斯皮尔伯格的新片试镜,”胡素果然被大导演一见钟情。只是马上就要领导黑奴暴动的“辛可”这时还一句非洲土语都不会讲,梦幻工厂立刻安排他两周突击补习。电影最终问世,两个明星随之诞生:黑奴解放史上被遗忘的英雄辛可(有关他的新书最近已出了5本)和非洲出生的好莱坞新人迪蒙·胡素。

不过有人指责斯皮尔伯格和迪蒙·胡素并没有把辛可完美诠释出来,而是塑造了一个“高大全”的黑人领袖形象。可是导演和演员对这种批评都还有点来不及听。斯皮尔伯格拍完《阿米斯泰德号》,发现自己“每次与非洲裔的美国人擦肩而过,就会感觉到他身后深埋的痛苦,就会联想到他被贩运来美洲的祖先”。迪蒙·胡素在拍片时则对导演说:“我必须戴上镣铐,这样才能找到过去。其实镣铐一直在我身上。我就是辛可。”