“傻瓜”时代的围剿

作者:王珲/

2月17日,中国国际广播电台的邓琪,从北京八宝山地铁站赶往南礼士路邮局取汇款,等待她的却是在停电的黑暗中呆坐的员工。没有人理睬邓琪急需汇款的难处。“报纸都登出消息了!”没有人有兴趣就此再多说一句,“停电了,电脑不能提款,这也要解释吗?”邓琪火了,她能读到的报纸有限,“我好不容易抽出时间,跑这么老远来取钱,停电了,你们也该想办法!”办法其实简单,动手记账、点钱,不过是几分钟的时间,比电脑操作要长,比等待要短。在邓琪的提示下,她成为极少数如愿以偿的人,但这件事令她突然有种后怕,“我们对电脑依赖成这样,要是哪天全城停电,这城市还不得陷于瘫痪?”

邓琪的忧虑仍只是忧虑,而澳洲悉尼科林一家亲历的事情,就像是一场恶梦了。在古城堡建筑发展商的承诺下,作为拥有优先购买权的试住者,科林与家人住进了具有高技术性能的“未来之家”。人住的最初4个星期,一切都令人满意,人在其中所需做的只是发号施令而已,“做饭了!”无需时问和温度控制的微波炉便自己动作;真空吸尘器装有微电路电脑.知道家具的位置,可以自行清洁……这是真正的人机对话,由声控解决问题。噩运到来的这天是个美妙的周末,山于波形脉冲干扰,电脑系统误触高技术保安系统,便下了一道错误指令,关闭了一切系统并切断电源。所有的房门被紧锁,防裂玻璃窗无法打开,科林一家被困6天才因客人的来访被解救。所幸,“未来之家”除了带给科林一家寂寞与冷饭之外,并未造成任何伤害。

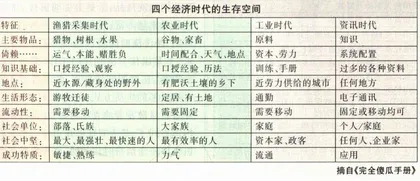

这是技术带给人的尴尬,但是瞬间的尴尬取代不了技术给予人的诱惑。中国人只用了20年的时间,就全然地接受了小自CD唱盘机大到家用轿车密织起来的生活方式。不妨称这个时代为“傻瓜”时代。“傻瓜”放在目前的语境里,权当是个善意的玩笑,像前几年流行的《傻大姐信箱》、现在流行的《完全傻瓜手册》所指。两套畅销的“傻瓜书系”,用程序化、不费思量的操作方式,似乎就能帮助人们解决一切精神问题。人们被各式各样以服务面貌出现的“傻瓜式”工具包围着,生活也因此被悄悄地改变。

“傻瓜”相机:技术的美丽欺骗

人推动技术发展的同时,也在技术的高速更迭中,将自身的局限性一步步突破。最明显的例子就是人与“傻瓜”相机的关系。这种35nun袖珍型能够自动聚焦的相机,诞生于1975年4月,由日本小西六公司推出—柯尼卡EF型,出世之初并未引起人们的注意。然而,相机以电子程序操作所具备的简便特性,获得了“傻瓜”的昵称,使许多不敢涉足摄影技术的普通人因此有了创作的欲望和乐趣020多年过去,世界上较大规模的照相机企业几乎都加入了生产“傻瓜”相机的行列,“傻瓜”相机就像卡式录音机一样,风靡世界。“傻瓜”的傻瓜方式在高科技的时代得到进一步的拓展,除了自动曝光、对焦、卷片、倒片、闪光、DX编码等基本功能之外,双焦距、变焦距、无级自动对焦、曝光补偿、远景摄影、电视屏幕摄影、连拍等功能被—开拓出来。每一种类型、每一个层面的功能都为不同需要的使用者提供了广阔的选择自山。

作为一个从1979年就开始玩“海鸥135”手动相机的业余摄影爱好者,中国科学院心理所的郑刚在1990年为自己配置了一台佳能T60。这种半自动相机为郑刚提供了一个参照标准,使他可与手动相机的技术选择作比较。借助比较,郑刚运用手动相机时就加入了自己的创新。“拍风景照片时,如果天气好,‘傻瓜’相机一般会指示光圈用8或11,速度是1/100,但我喜欢把光圈放大,速度放慢,这样景色就会更清晰。”业余的郑刚因为追求个人的表现,与“傻瓜”相机的关系是松散的、非专业的合作,而对于许多专业人士来讲,“傻瓜”反面在他们专业领域的进军中变得越来越重要。

新华社专业摄影师李晏曾经是拒绝使用“傻瓜”相机的,他看不上那种只须把目标定在小框子里就可称为摄影的行为,而全傻的相机甚至让操作者完全没办法—没资格控制,这对于摄影师而言简直是耻辱然而当许多的专业相机都装置了全自动、半自动、手动3种选择时,谁也不能言目地排斥“傻瓜”化了。李晏接受采访时谈到,“一些外国著名的相机品牌在开拓国内市场的时候,赠给中国报社、通讯社的就是这样的相机,他们请一些专业人上做画面大同小异的广告,像著名摄影师贺延光、王达军、谢海龙都在受邀之列。他们以差不多的姿势举着同样的相机,站在挂着自己代表作的背景前。他们在告诉大家这样一个信息:只要你需要,技术上的问题都可以由商家解决。”当李晏对着舞台变幻的灯光,想捕捉舞蹈者最佳的舞姿时,他就感到了手动相机的缺陷,“我来不及考虑最佳的光圈速度组合,要是依靠好相机的自动测试系统,不仅可以根据目标的远近,还可根据目标的颜色深浅测算出曝光量。”于是李晏也换相机了。

李晏认为,在技术的协助下,摄影师可以获得更多的时间和精力从事创作。他以专业相机拥的多种模式为例:“模式的多样化,为从事不同摄影专题的专业人士提供了巨大的帮助。体育摄影记者的相机,装备了专门拍摄运动场面的运动模式,对于一个连续的动作,摄影师只需按下快门,余下动作就由相机上的马达来完成了。运动模式拍出的片子能将主体拍得很清楚,背景模糊却具有十足的动感。摄影师个人审美的表现,只在于他选择的角度和光线。”

技术完善了摄影师的摄影技巧,然而另一种事实却在消解此中的意义。摄影师们忽略了一个重要的问题,当人的技术由机器的技术替代时,摄影行为将越来越标准化。现在,自己冲洗图片的人越来越少。有冲洗图片经验的人都知道,如果自己冲洗,同一个人同一部相机拍出的同一卷照片,可以按显影时间的长短、药水品牌的不同而追求不同的效果。人们在影楼拍出的特殊效果的照片,是无法送到图片社去冲洗的,因为目前图片社普遍采用机器冲洗彩卷。无论手动还是自动相机拍出的片子,都以消灭差别作为前提,用手动相机不合“规范”的操作,很可能洗印出不好的效果。从人们由不自然到自然地接纳机器冲洗开始,那些无差别的照片也得到了人们的审美原谅。而摄影一旦消灭了差异,就变成了名符其实的复制。人们意识到此中问题的时候,便开始在机器质量、胶片质量上寻求差异。IS03200专业胶片可以在一根烛光下不利用任何辅助光拍出清晰的照片,比家用的IS0100胶片感光度高出许多倍。一个专业“傻瓜”比一个普通家用“傻瓜”的技术指标也相应高出许多倍。不过,当普通人与专业摄影者都可以拥有共同的高档傻瓜相机时,技术上的差异减小,人们能以个人的审美作为对图片价值的判断依据吗?答案是否定的,因为这个社会,连审美都在日趋成为时尚标准化的对象。长远看来,人类在追求技术傻瓜化的同时,也在不断地追求技术成本的降低,一旦专业相机不再是高消费产品,“专业人士”将首先受到威胁。

李晏还未有如此顾虑,他认为:“相机的自动化趋势是和这个信息社会里人们的需求密不可分的,人们对信息的质和量都有越来越高的要求,自动化可以迅速解决问题,有质和量的结果,过程已变得次要。”实际上过程的消解是技术发展的一种趋势。它被广泛地运用到生活,成为一种行动方式。

“全自动”洗衣机:技术的反仆为主

“全自动”洗衣机是日常生活中又一种带有较强傻瓜色彩的技术产品。就像“爱妻号”的名字那般动听,洗衣机最先作为解放妇女的一种劳动替代工具,受到普遍的欢迎。

“在德国,洗衣业相当发达,人们在70年代即已接受全自动化的洗衣方式。”富国北方公司的翻译王星,在接受记者采访时,以这样一句话带出了她对生活了6年的国度的感触,“有家庭的人一般把洗衣机放在地下室,住公寓的就用公寓内专设的几台洗衣设备,街上也有洗衣房。我们住在大学区的公寓里,刚到德国时还不习惯这种洗衣方式,也为了省钱,就自己动手洗,可是房子里一般都铺有地毯,弄得满地是水不算,还没处晾,衣服只能挂在卫生间阴干,所以最终都接受了洗衣房。上街买菜的时候就把衣服送去,回来取的就是基本烘干的衣服了。洗衣机功能很全,都是高温洗涤,比如纯棉衣服,最脏时就要用开水,洗出来的衣服非常干净。”从德国回来后,王星做的第一件事,就是添置了一台价值500美金的阿里斯顿全自动洗衣机。但是,因对衣着干净程度的标准不同,王星洗衣服的感觉已大为改观,加之她的住房限电,根本无法用高温洗衣。

你完全可以像傻子一样地活着,假如你住在巴黎。近来西方科学家开始大力建造智能化住房。拥有这样的住宅,聪明的电子管家会将一切打理得井然有序,屋内任何电子系统的职能出现异常,它都能及时与服务站、修理工、甚或警察局联系。下班时,装有生物辨别系统的大门,会自动打开。从你进门的那一刻起,室内温度控制系统便可依据气温及人体状况调节室温。晚上看电视,你只用摇摇头,节目便以你的喜好换台,关电视时,挥一下手就够—这是一种规矩人享受的服务。 相机