观点:“我不是一个精神错乱者”

作者:三联生活周刊(文 / 汤一原)

归去来兮,田园将芜胡不归?

蒙大拿州林肯山附近那个神秘的小木屋在联邦调查局的行动中悄无声息地消失了,四周铁丝网上“请勿擅入”的标志如今只有偶尔窜过的野兔才能看见。几步之外,西奥多·卡辛斯基曾经细心伺弄过的菜园业已荒芜;那辆载着他去过近旁村镇的自行车倒在野草丛中已支离破碎。在林肯由小镇上,除了外地人现在已没有谁再提起他们的老邻居,但在一个月前,两个陌生人频频出现在杂货店、教堂和咖啡屋中,他们的嘴里不断蹦出“卡辛斯基”这个名字。

“他精神到底正不正常?”面对好问的来访者,贝克·格伦特回答,“我简直不相信有人会说他神经错乱,就因为他寄出那些邮包炸弹?法律可能会认为他不太正常,我却不这么看。”她在杂货店工作的姐姐特丽莎说:“西奥多没怎么享受他的童年时光,不停的学习使他忘记了周围的一切。但当他来到这儿的时候,我毫不怀疑他非常非常—正常。”

在林肯山东南60英里的海伦娜,这两位控方的精神病专家又面晤了派克饭店的老板麦克凯伯,从1980年始,卡辛斯基光顾此家饭店31次。“他们想知道卡辛斯基是否惹过什么麻烦,”老板事后说,“他可从来没打扰过我,我想他是那种从小镇来到城里,想在这里呆上一两天的普通人。”

控方收集的证据足以给卡辛斯基的辩护律师添点麻烦,无论他们是想通过庭下协商认罪避免死刑惩罚,还是以精神病为由为他辩护—这是一个众人眼里的“正常人”。既然“精神错乱”不可行,律师们又筹划另一个辩护计划:卡氏的心智缺陷损害了他的判断力,使他不知道什么是对什么是错,从而导致了他的犯罪倾向。

对错只关法律的事,不管怎么说,在他的老朋友看来,卡辛斯基这位前加州大学伯克利分校的数学教授,是个举止彬彬有礼、说话都轻声细气的绅士。小镇居民们庆幸是由陪审团,而不是自己来决定卡辛斯基的命运。但有时候也有点疑惑,特丽莎斜倚在杂货店的收款台上说:“我真想坐下来问问他,为什么这么干?”

“摩西”的困境

特丽莎想问,卡辛斯基想答,可是没有机会。法庭指派给他的律师坚持认为只有以精神错乱为山辩护,才能帮助他逃脱死刑,而这正是卡辛斯基所深恶痛绝的—因为他认为自己是为败德时期的人类指引方向的摩西,不是精神病患者。

上个月开庭辩论时,卡辛斯基深呼吸之后将杯中水一饮而尽,接着进行了被捕两年来的第一次公开发言:“法官大人,请原谅我必须遵守执勤警官的命令不能起立。在辩论开始前,我想先探究一下我和律师之间的关系。”咫尺之外,检察官的眼光里满是疑惑,而这时候法庭中的大多数人还不知道谁在说话。

为卡氏希望解雇律师的声明所震惊的法官不得不宣布休庭讨论。在接下来他们企图解决分歧的4个半小时里,检察官和庭上众人只能耐心等待,受害者们开始互相自我介绍。穆勒夫人是被邮包炸弹的铁钉炸成“刺猬”的林务官的遗孀,她和她的孩子们对审理的延迟十分不满,但众人的抱怨并不能改变这场艰难的审判。

究竟由谁来决定辩护方案,是律师还是当事人?即使明知当事人是在“自杀”,律师是否还要不得不进行辩护?当事人有没有权利解雇法庭指派的律师?如果当事人比较理智,能接受审判,那是否意味着他已经理智到了能够以承认自己精神错乱为山来保护自己的地步?局势如此混乱,以致主审法官布莱尔恼怒地说:“我想告诉大家我是怎么想的,但我不知道自己是否应该这样想。”

不管别人怎么想,卡辛斯基首先希望世人知道他所想。

旧金山的著名律师塞拉表示愿意针对卡辛斯基的思想和哲学为他辩护:“别忘了这是一个天才,他能看到我们所看不到的东西,理解我们所理解不了的事情。也许我们应该赋予他这种怀疑的权利。”对于塞拉的评论,卡辛斯基无疑有他乡遇故知的感觉,他立刻告诉目瞪口呆的法官和听众:“我想委托塞拉来为我辩护。”而接触卡辛斯基后,塞拉则说:“他彬彬有礼,值得尊敬,我想通过他的所作所为陪审团会领悟到人道主义的真谛。如果一个人不惜以自我毁灭的方式来拯救人类,我们怎么能把他同精神病人相提并论?”在塞拉看来,卡辛斯基的犯罪,是为了避免使人类社会为更大的危险所吞噬。当然塞拉也明白这是一个对大多数人来说不可理喻的观点。

急于了结此案的法官没有给塞拉机会,因为塞拉请求将市理推迟到9月份,而翘首以待的人们不想再次忍受时间的煎熬。塞拉则说:“其实我们只要往前翻翻日历就会发现,公诉人为了起诉卡辛斯基,整整准备了18个月。”

如果时问不是问题,那么万般不想把卡辛斯基视为正常人的法庭似乎出了点问题。

卡辛斯基大学毕业

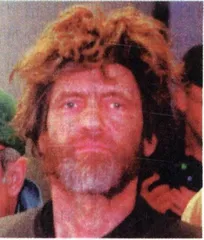

爆炸杀手卡辛斯基

最后一击

如果一个人打定了主意要自杀,那就有很多方式:有的令人毛骨悚然,有的则比较优雅。同他在法庭上的游刃有余相比,卡辛斯基用内衣上吊无疑太不雅观了。但或许是窒息时的痛苦重新给他注入了力量,他不仅打消了自尽的念头,并且开始了新一轮的抗争。

1月15日7点50分,检察官克里尔在法庭里不安地踱来踱去,不时走上陪审席确认一下在他慷慨陈词时陪审员们是否能看清楚。但当10分钟后所有人都坐定时,辩护律师朱迪·克拉克又站了起来:“我代表卡辛斯基先生宣布他的一个请求,他认为除了亲自出马担当自己的辩护律师外,已别无选择。我相信这是一个合乎情理的反应,如果他实在无法接受以精神疾病为山进行的辩护。”

卡辛斯基面无表情地听着,这时几乎没有人注意到卡辛斯基的连衫裤里面没穿内衣,执勤警官从卡氏脖子上一道轻微的红色擦痕上推断出他前一天晚上曾企图自杀。庭下他80岁的老母则热泪盈眶,不停地喃喃着:“为什么?为什么?”

其实不为什么,这只能显示卡辛斯基多么让人捉摸不透。于是,更现实的但还未被讨论过的问题—他到底有罪还是无辜,又被撂到一边,法官、检察官和律师为在一个已经疯狂的世界里,到底什么才算疯狂展开了更为广泛的磋商。

为了达到目的,卡辛斯基破天荒地同意精神病医生对自己进行神智测试,如果测试证明卡辛斯基有能力接受审理的话,那么根据联邦最高法院的规定,他也可以要求律师按照自己的意愿辩护或者亲自为自己辩护,而这无疑是控方最不愿意看到的。专栏作家丹纳·爱温在《萨克拉曼多蜜蜂报》上写道:“我可以想象卡辛斯基那气势磅礴的表演……震惊的陪审团……尴尬的检察官好像不是出于职业需要才欲置他于死地。这样的审判将给人的强烈印象是联邦政府的行为不是为了伸张正义,而是为了报复。”

前联邦律师屈拉特门也认为政府不能让卡辛斯基为自己辩护:“这是个胜之不武的景况,即使他们赢了,和政府对抗的也只是个法律上有能力但心智上不正常的个体,他因此而占有优势。”

好像为他的话作注脚似的,测试结果还未公布,美国全国精神病联盟就发表声明:“如果判处卡辛斯基死刑,将是残忍的,不人道的,野蛮的。”

死者泪,待谁拭?

美国法律自命为保护那些不知道怎样做才在法庭上对自己最有利的人。但几个月来的“炸弹幽灵案”审理过程充分表明了美国法律其实并不清楚如何对付卡辛斯基这样有人格偏离症状但智商又奇高的天才。这位前伯克利大学的数学教授用他令人眼花缭乱的手法,成功地把案子搅成矛盾百出的一团乱麻—只有像他这样的数学家才能解开。

1月22日本来是个“开宝”的日子,精神病医生将向法官提交关于卡氏精神症状的报告,这决定着他能否亲自出马在世纪末为自己进行“世纪之辩”。但事后人们发现“坐庄”的还是卡辛斯基。

当天美国各大报的标题都是“卡辛斯基认罪逃过死刑”。在此前的听证会上,辩方终于和控方达成协议,卡辛斯基承认自己是“炸弹幽灵”,承认有罪,作为交换,他逃过了死刑,得到的是终身监禁不得保释的判决。控方也松了一口气,不再担心给公众留下“企图处决精神病人”的印象。当然,卡辛斯基最大的胜利是法庭不再把他描述成他所强烈反对的—精神病患者,他放弃了继续上诉,或通过撰写和出版自己的故事赚钱等所有权利,但脸上仍毫无悔罪表情,在法官宣读协议时,他出声纠正,当被问到他的职业时,卡辛斯WZ说:“我想我是个监狱居民。”

卡辛斯基的后半生也许将与黑暗为伴了。卡辛斯基对他行为的辩解是:“在信息社会里,有价值的观点多半会被垃圾信息淹没,只有爆出一些奇闻,新闻界才会大炒特炒,公众才会注意到。”被卡氏炸弹夺走3个手指和永久性丧失听力的加州大学基因学教授爱泼斯坦博士愤怒地针对卡辛斯基的言论说:“在众声喧哗的时候,曾经手捧着企图炸死你和你身边人炸弹的受害者的想法,如果不是被遗忘了,那么显然是被忽略了。”

忽略的不光是受害者的想法,如果以为把卡津斯基送进大牢,就等于给关于文明的争论贴上了封条。在回避了问题根本的时候把炸弹幽灵草草关进监狱,也许是给意欲克隆人类的席德之流埋下了一颗定时炸弹,因为并不是只有卡津斯基才会采取极端手段。而克隆技术等现代科技的日新月异,又何尝不是给人类文明埋下了一颗定时炸弹呢? 法律