观点:欧洲“袋鼠”和变化的时代

作者:三联生活周刊(文 / 刘芳)

温暖的口袋

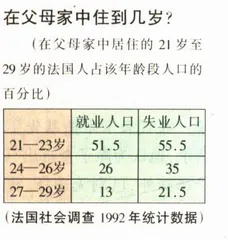

上个世纪法国天才诗人韩波20岁时已周游列国并完成传世佳作,现如今,比他年长的法国青年有很多还蜗居在父母家中,睡着从小睡惯的床铺,床头放着脱了毛的童年玩具。不愿离开母亲腹袋的“袋鼠一族”—今年1月的法国《快报》杂志这样形容他们。这样的袋鼠们在21至24岁的人口中占半数以上,在25至29岁的青年中占1/5。与袋鼠妈妈和爸爸,六七十年代的一代青年相比,他们不再反叛,大都追求实际和舒适的生活。25岁的经济学硕士艾曼纽说,“有人敢于挑战意味着社会运行良好,要是我今天甩门而出,我的全部生活都会搭进去,我觉得没有必要付出这个代价。”

“后青少年”—一个新的年龄层?

精神分析学家给腹袋中的大孩子命名为“后青少年(post-adolescent),他们的大量存在宣布了童年、少年和青年之后,中年老年之前一个新年龄层的诞生。从生理角度看,“后青少年”早已属于成年状态,情欲顾盼和探险大体都颇有些经历;但是一涉及到经济上“成年”与否,他们虽然可能会有自己的手提电脑和移动电话,却始终在经济活动的边缘游离。

学业延长是游离状态的成因之一。与70年代相比,结束学业的平均年龄推迟了5岁。“之”字形的求学生涯扭曲前进,就业时间越推越远。经济学的学士攻读广告学硕士,学成找不到工作再选读文化交流、新闻学或其他。有人打趣说:“这一代人大学毕业只是长征第一步。”

真正束缚“后青少年”们的是与学业延长互为因果的经济窘迫状况。没有钱,就没有足够硬的翅膀支撑对自由的渴望。

“如果有能力,我早就搬出去了”—许多法国青年用这句话来解说自己的生活现状。1991年,法国每两个毕业生有一个肯定能找到工作;到1995年,幸运儿减少到1/3,而且起薪通常很低。1984年,30岁以下的人生活水平比50岁的人平均要低20%,现在年轻人挣的钱时常只有父母收入的半数。现实如此,想要活得舒适如狗,就必须放弃狼的自由。

21岁的社会学硕士布兰迪娜账算得很清楚,“就算我拿到牌子很硬的文凭,工作头一年的月薪最多不过7000法郎,如果拿出1/3付房租自己住,靠那点余额过日子比在父母家生活相差十倍还不止。”

“我们必须帮孩子一把!”

“如果没有家庭的普遍资助(也就是说,没有那温暖的腹袋),年轻人早就反了,”人口学家罗贝尔说。疼儿莫过爹娘,只是疼的方式不同罢了,每月给零花钱,管吃管住,负担电话费、洗衣费等等。法国“大学生活观测站”最新调查表明,最一般的家庭资助自己求学的子女也并不比富裕家庭少。《家庭庇护所》一书的作者Claudine Attias-Dontut指出,“代与代之间财力资助的最大受益者是20-30岁这一代人,他们同时享有父辈和祖父辈的支持。”一位48岁的母亲5年来留儿子及其女朋友同住,她说:“我们必须帮孩子一把,否则他们无法生活。”

这位48岁的母亲说:“我跟我丈夫青梅竹马,却不得不等到结婚之后方能共同生活。我不想让儿子再受同样的苦。”所以她的儿子能够“完全像正常夫妇一样生活,只不过生活在父母家中”。

“袋鼠一族”从这样的生活中获取了相当的实惠。对父母而言,把子女留在身边似乎也是把自己的青春握在手中。他们的一生是奋斗和劳碌的一生,孩子早早人全托,8岁放学时脖子上挂着钥匙自己回家。孩子大了,他们渐渐有了隐隐的负罪感,以慈爱地给儿女洗衣做饭既是心灵补偿,也是对即将到来的老年的抗拒—“等孩子们走了,我们也就真的老了”。

社会学家担心什么?

弗朗斯瓦·桑女士对袋鼠家庭持批评态度。她认为这些婴儿夫妻(baby cou-ple)只是准成年人。真正意义的成年人首先要经济独立,其次就是要有自主的思维。“在父母腹袋中生活的准成年人面临心理发展的潜在危险。他们不能形成自己的生活节奏,不能完全自主。等他们最终离开父母的卵翼,可能会遭遇性生活、情感体验和人际交往方面的困难。”

巴黎大学的精神分析学教授帕特里斯·于艾尔也认为,目前父母与成年子女团结一致共度难关的现象潜藏着隐患。他认为,动物群体中成年幼兽对现任群体领袖的权力争夺是极其野蛮而残酷的,这也是一种自然生态。人类社会代与代之问的竞争的弱化或推迟,可能会导致退化。

更多的社会学家则担忧成年年龄的推迟,会加重社会的老龄化结构。法国《兴趣点》杂志掠过平静的水面看到2010年,小于20岁的人口将与大于60岁的人口数目均等,若到那时今日之小袋鼠依然在袋中……那情景将难以想象。