“24小时生活方式”:寸金能买寸光阴?

作者:三联生活周刊(文 / 刘君梅)

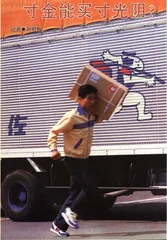

速递公司正在成为“24小时生活方式”的倡导者。图为日本“佐川急便”公司的员工正在和时间赛跑

快—24小时社会的实质

在日本随处可见的快递公司给陈平先生留下了深刻的印想:“我1990年去日本学习,1993年底回来。在日本生活节奏快,24小时服务很普遍。街上常见很特别的摩托车,车后有一个支架,牢牢地夹着一个用棉被裹着的饭盒—那是小型送餐公司的送餐车。最常见的是印着‘宅急便’字样的快递车。

“我第一次用快递服务是帮一位朋友转送礼物。1990年我刚去东京,正巧一个朋友要回国,他临走前托我把几根中国香肠和两瓶五粮液酒送给一位他在大阪的朋友。当时我对日本情况很不熟悉,也不认识大阪的那位朋友。从东京到大阪乘新干线需花费数万日元,再说我也没时间。我为这些东西犯了愁,给那位朋友打电话,他说你用快递寄来吧。于是我在楼下的‘宅急便’寄出了这些东西,所要做的不过是填写一张单子—我开始还以为要钉木盒、缝包裹。三天后,那位朋友来电说东西收到了。

“你知道日本大学生怎样使用快递服务吗?你可能都不信,他们把脏衣服委托快递公司送到他们的父母手中,洗完后再用快递送回来。

“我曾请快递公司帮我还过书,日本的很多图书馆在夜间都设有专门的窗口,便于‘上班族’在晚上还书。但是如果专门跑一趟又太费时间。况且买一张往返地铁票就需400日元,而请‘宅急便’代劳,费用只是200日元,相当于买一听饮料。”陈平先生回国后创办了自己的快递公司—“宅急送”。

这家快递公司开业以来与时间赛跑的最成功一例是:去年4月,北京某企业老板委托这家快递公司送一份礼物—往深圳送两箱草莓,客户在上午9点打来的电话中要求必须当晚送到,赶上她女朋友的生日宴会。“事实上草莓都是我们帮他选购的。我们接到电话后迅速派人在附近的农贸市场精心挑选了30公斤草莓,装箱、打包,11点将东西运到机场,随后上了下午1点的航班,下午5点草莓被送到深圳分公司,晚上9点,姑娘在惊喜中收到了草莓。”

快递公司在其发展过程中不知不觉地加快了人们的生活节奏,已成为推动“24小时生活方式”的主力。

“‘宅急便’现在已在全日本建立了牢固的网络—他们把全日本分成9个地区,配置相应的主管店,又以这些主管店为轴心‘辐射出’200多个子店。

“这些‘宅急便’快递车24小时川流不息,遍地都是,他们与商场、花店、蔬果店挂钩,.你要做的只是填妥一张单子,其余的事情交给快递公司就行了。

“此外,还有类似于我们‘面的’的‘小红帽’—顶部漆成红色、下面漆成白色的微型运货面包车,90%是个体经营,每天清晨5点,他们已经忙着把刚打捞上来的海鲜运送到各大饭店。

“随着快节奏,很多商店也相应延长售货时间,24小时便民店更是遍地开花。通常12点以后,顾客会减少很多,但凌晨4点以后,人又会多起来,很多人的一天从这时开始。地铁凌晨1点停运,4点又开出头班车,间隔只有3个小时。”

夜与昼的界线消失了?

传统美国中产阶级的郊区化生活也正在受到新兴的24小时生活的冲击。人们在夜晚也可以像在白天一样外出就餐,去商场购物,到扩印点冲洗照片,办理汽车保险,给朋友邮递鲜花,去体操馆健身,获得文秘服务,电话订购衣服,购买办公家具,甚至通过因特网抛售邮票。拾遗补缺的日夜服务满足了消费者的特殊需求,加之营业时间特别适合部分业主及雇员的特殊工作条件,因而成为服务业新的发展方向。

美国马里兰州巴尔的摩市的桑伦·威廉姆斯敏感地察觉到了这一趋势。据美国的一家媒体报道,威廉姆斯当初就是应顾客的要求才下定决心将自己的打印服务部改成24小时昼夜营业的—开始她只是将营业时间延长到10点,使她感到惊讶的是,她的这一尝试得到许多老客户的积极响应。这些人大多白天忙于上班,只有晚上才能来。特别是那些高级白领,他们希望这种昼夜文秘业务能够减轻自己的工作量,帮助他们摆脱“工作狂”的角色,腾出更多的业余时间给自己。顾客下班后来的人数越来越多,威廉姆斯索性营业24小时,没想到此举令顾客兴趣大增,营业额也直线上升。威廉姆斯抓住时机将业务范围拓展到其他领域,承揽更多的文秘业务。附近医院的医生也得益于这种服务—他们把白天对病人的临床观察结果口述到录音磁带上,晚上则交由威廉姆斯女士的雇员整理记录。

威廉姆斯和她的工作人员因采用夜班制、使用先进的设备办事,使效率更高。他们的业务范围己不再局限于马里兰州。一次她接到一个来自佐治亚州顾客的电话,那位顾客心急如焚,因为第二天早上7点他要临时参加个会议,找了几家打印社都无法承诺赶在开会前交出打印的会议文件,最后只好与威廉姆斯女士联系,看她是否能帮上忙。威廉姆斯与雇员迅速分工,几人通力合作忙碌了一个通宵,终于将文稿打印出来,并通过电子邮件传递回去,使那位先生能够准时赴会。

夜与昼的界线好像消失了。因社会需求而出现的“24小时服务”促进了服务的社会化,促进了行业竞争,尤其是服务行业的竞争,看起来这有助于提高我们个人生活的质量—我们享受无微不至的服务,这种服务还把我们从传统的“琐事”中解放出来,个人似乎可以更自由地支配时间—这是前所未有的变化。但是它背后潜伏着危机。

在美国双职工家庭中,越来越多的是父母双方把工作安排在不同时间段,很多母亲为了白天能在家照看孩子,料理家务,不得不选择晚间工作。24小时服务为那些更适合夜间工作的人提供大量的就业机会。也为兼职和利用业余时间学习各种技能提供了可能。中国西北航空公司的赵小兵赴美留学后给国内友人的第一封信的第一句话是:“现在是晚7点,趁着Driver's Education(驾驶员培训)还没开始,给你们写信。犹他州学车较别的州麻烦,必须经过这种专门培训,否则不能申请驾照,白天有很多事要做,所以选择晚间接受培训。”人们对自身期待越来越高,这实际上意味着可供自由支配的时间越来越少。人们越来越忙碌—难怪速递公司的广告称“帮你分身有术”。

夜与昼界线消失的真正动因是什么?关于“24小时生活方式”,批评家李先生最感兴趣的是自工业时代确立起的现代时间观念一下被打破了。他提醒记者注意钟表和我们的关系:“钟表是大工业的产物,它使时间被精确量化—在此之前描绘时间最准确的说法是‘一袋烟的工夫’。现代时间概念带来了效率、资本,也带来了剥削。现在,高科技、电脑网络、跨国资本又否定了我们这一两百年一直奉行的‘现代时间观念’,比如8小时工作制。‘24小时生活’这究竟对谁有利?百姓都看到效率给自己带来的好处,效率的那一头不是利润吗?‘24小时社会’是一种新的社会组织形式,它骨子里可能是晚期资本主义在攫取更大的利润。”李先生强调这只是一种个人想法,一切还得走着瞧。

上海、香港、东京、曼哈顿……越来越多的城市被称做“不夜城”

24小时里商机无限

这个冬天流行的病毒性感冒,让24岁的杨楠吃了许多苦头。

“年轻人谁有耐心一大早就上医院排队挂号!因为我一连几天高烧不退,不得不走进一家大医院,直到中午才轮到我进诊室,医生给我开了青霉素。在注射室皮试一等就是半个钟头。结果是青霉素过敏,再回到诊室请医生更改处方,这时是12点,医生已经下班了。护士礼貌地告诉我下午上班时间是1点30分。我不得不蜷缩在候诊室大厅的长椅上昏昏欲睡—回家一趟来回得一个多小时,我实在没劲折腾了。

“后来医生给我换了中药柴胡,做静脉注射,一连几天我都得坐车到医院,在注射室呆上两个多小时,再坐车回家。”

杨楠的经历其实再普遍不过,但他还不知道,北京现在已经出现了家庭流动医院。无论白天黑夜,只要拨通该医院的电话,医院就会立即派人员携带医疗器械赶到患者家里,患者可在家中“享受”多种医疗服务和护理。一些医院也一改坐等病人的传统做法,如佑安医院社区医疗服务中心、北京红十字朝阳医院社区医疗服务中心、北京第四医院社区医疗服务中心,均推出24小时上门医疗服务—随时为患者进行病情检查、静脉肌肉注射、针灸、按摩、换药、取药、床旁护理、保健咨询等。

过去到了深更半夜,人们大多回家睡觉。一些特殊职业者此时往往有被社会抛弃的感觉。电视台新闻编辑邵京京说,为了适应新闻业竞争,电视台实行新闻24小时滚动播出,从此她工作不定时,作息无规律;她的男友是广播电台音乐节目主持人,也经常“昼伏夜出”,他们最苦恼的是,深更半夜结束工作后“打不着”出租车,找不着餐厅吃饭。

现在24小时服务的兴起使这些“特殊要求”显得不那么特殊了。有许多北京人都在24小时餐厅就餐过,其中著名的是拥有多家分店的“永和豆浆”和“饭是纲”。“肯德基”在北京的18家餐厅也灵活掌握营业时间,设在居民区的开得早些、设在商业区的关的晚些。据说“麦当劳”为了赢得法国市场,特意推出早餐,将营业时间从上午9点提前到7点,以满足单身白领和学生的需求。

在24小时“淘金”热中,娱乐业不甘落后。在北京,经营“贵族化”运动项目的体育场馆,如保龄球馆、室内游泳馆纷纷将营业时间推延至凌晨。地处“科学城”的海淀游泳馆定位更准:下午场(12:00~16:00)适合“不坐班”的人士和自由职业者,晚场(19:00~凌晨1:00)21点以前来游泳的多是“朝9晚5”的上班族,之后这里便是“夜猫族”的天下。北京的夜生活比南方要单调一些,不过,夜夜笙歌也有去处。酒吧和迪斯科舞厅通常20:00~凌晨2:00营业,朝阳公园内新近开业的一家酒吧只在周末的凌晨2点以后营业—似乎专为“收留”其他娱乐场所打烊后不方便回家和不肯回家的人。北京一级影院“地质礼堂”自1997年初以来天天有夜场,晚23:20~凌晨6:00在大厅放映4部电影,或在小厅放映4部录像片。据负责票务的李明介绍,地质礼堂目前是北京唯一经营夜场的影院。其他影院也曾尝试过此项经营,但由于种种原因都先后放弃了。地质礼堂因为实力雄厚一直坚持下来。“我们夜场的上座率也不高,前一段时间最清淡的情形是:在拥有1000多个座位的大厅里只坐了11个人。但总还有人看—有成双成对的,有看样子像赶火车的,有打扮得‘潮’的。可以说我们在培养未来的市场。”李先生说。

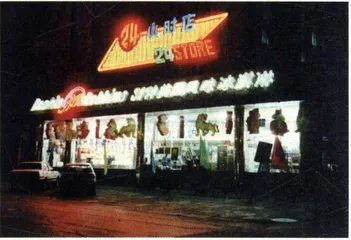

位于北京长安街东段的“24小时店”。包括一个“24小时冰淇淋店”和一个“24小时超市”(刘君梅摄)

41岁的林栋甫有多个社会角色—配音演员、电视节目主持人、一家酒吧的老板,大多数夜晚他会呆在上海思南路44号的“BLUES&JAZZ BAR”,用上海话、普通话和英语与他的客人聊天,像朋友一样,他的其他身份让客人忘记他是老板。林先生坦言,他和夜间服务行业的老板一样是在制造“关于夜生活的需求”。

受西班牙画家达利“超现实”风格影响而设计的瑞士手表—“时间”被软化了

出租车是“24小时生活”的忠实追随者—医院、电视台、广播电台、酒吧、体育馆、电影院、餐馆门前24小时都有出租车等候。

手表越来越像装饰品

24小时生活方式促进了同行业的竞争,也使不同行业在互动中“比翼齐飞”。夜班医护人员和出租司机通过收听电台广播的谈话节目、娱乐节目排遣寂寞,媒体就得改革以适应这个社会新的作息时间和精神需要。中央电视台在新闻播出时间上力求不留空白—实行新闻24小时滚动播出,地方台纷纷增加夜间娱乐节目,比如北京电视台的《午夜娱乐城》。媒体从业人员同时也是其他行业的服务对象。全天候的图片社、出租车、汽车加油站、餐厅、送餐公司、便利超市、银行、娱乐场所正在编织一张越来越大的“跨行业互联网”,它控制了我们在24小时里的生活。更多的,需要被制造出来。

关于商业“制造的需要”我们还能举出不少例子。比如寻呼机拜年、鲜花贺岁以及上面提到的“千里送草莓”,当时北京的草莓每斤才几元钱,而速送到深圳的费用是500元—这是速递行业的底价。这些需求的正面是温馨、便利和效率,背面是无限的商机和巨大的商业利润。

日本“宅急便”60年代起家时,算上老板夫妇不过5个人和4辆卡车,而到了80年代末,公司已经拥有员工近20000人,卡车12000辆。办小事成大业—24小时

背景新闻

英国第一指导银行“未来基金会”去年底发布了一份调查报告,显示英国正在出现一场新的社会革命,这场革命将把英国引向一个“24小时社会”,在这个社会中,一天中任何时候,无论白天还是夜晚,人们都可以工作、购物和娱乐。

目前,英国人比欧洲其他任何一个国家的公民工作时数都长,而且工作模式也在发生急剧的变化,雇主强迫工人工作更长的时数,越来越多的人从事兼职工作或者与雇主签订改变工作合同,甚至有的人没有固定的工作时间。

“工作日”正在成为历史,因为至少有100万英国人的工作时间是在晚上9点或11点以后,他们中1/3的人需要工作到凌晨2点到5点,专家预测,这个数字在10年内还将翻一番。

全球化和不断增加的市场压力引发了工作地点的革命,其结果迫使雇主、商店和各机构不得不适应人们忙碌的生活方式。医院、学校、议会和繁华地区的商店也不得不跟上这个潮流,以满足越来越多的公民的要求。

随着这场新的社会革命的到来,更多的工作机会被创造出来,但人们依照不同的情况和要求,不得不在不同的时间段工作。

越来越多的人认为,傍晚以后是购物和娱乐的最佳时间,他们需要在这个时间得到运动、停车、银行、电影院、商店、公共交通等各方面的服务。“因特网”、电视购物、电视会议和家庭银行等新技术的出现正在消灭白天与晚上、工作日与周末的区别。

24小时社会的推动力是年轻人、居住在城市的单身族、妇女、有孩子的家庭和兼职人员。未来基金会的报告称,目前许多英国人还没有加入这个24小时社会,但加人者的增加的速度相当惊人,社会的、技术的和商业的革命往往就是从如此巨大的增长率开始的。

时间革命对生活质量来说,究竟意味着什么,到目前为止还不清楚,起草调查报告的作者们表示,现在人们普遍认为,时间革命对新的工作条件、人与人之间的关系以及家庭活动影响深远,而且他们强烈地感受到了24小时社会的本质特征,即生活的节奏快了。快递服务成就了“宅急便”,也富了美国的“联邦快递公司”,在美国1997年评选的全球十大优秀公司(业绩、知名度、声誉等综合指标)中,拥有590架运输机的“联邦快递”榜上有名。业内人士说,美国出现“快递热”是70年代,日本是80年代。他们预测:2000年至2005年快递热潮将席卷中国的大城市。

24小时社会里的人与人

当我们生活的城市真的变成“不夜城”时,人与人的关系会发生怎样的变化呢?

每个人都更加社会化,现代化的交通工具和通讯手段消失了距离与时间,我们和其他人联系更紧密,我们“无处不在”,也“无处藏身”。

尽管24小时服务把人们从很多琐事中解放出来。但是“24小时生活方式”并未能让人们真正自由支配时间。

更多的人加人夜间工作、不定时工作、兼职和自由职业的行列,他们与传统“8小时工作制”中那些“朝9晚5”的上班族不同,他们的压力不仅仅来自某份具体的工作和某个具体的老板,压力来自自身。在“24小时社会”里,每个人必须学会适应社会的高速运转,工作时间和个人生活时间很难区分开。“速度”很自然地给他们带来了压力,就像汽车加速、电梯下降时的生理感觉。

学习信息处理的孔凡大学毕业后在一家图书馆担任图书管理员。很快,这份工作带来的成就感和收入都不能满足他了。他自恃年轻并且掌握最新技术,又找了一份晚间兼职工作—一家电脑公司的夜班电脑操作员。这份副业的月薪是5000元人民币。第一个月,孔凡精神上的兴奋程度超过了生理上的疲惫。但随后的几个月,他再也无法承受这种“连轴转”的工作方式,他辞了那份“副业”。过了一段“正常”生活之后,孔凡又开始在报纸上的招聘广告里寻找机会……

29岁的李一鸣曾经做4份兼职。现在他给一家报纸的发行部打工,同时在一家股份制的广告公司里做老板。“我每天早晨7点半离开家,经常晚上11点回家。每天自己开车150公里,差不多相当于绕北京城区3圈。社会越来越‘平面交叉’,人和人的关系更多时候是平面的合作关系而不是上下隶属关系。我要拉广告客户,倾听客户的要求,要和媒体‘打成一片’,搞很多活动,还要见模特和摄影师……我吃饭的时候也没闲着,一个月里最多有三四顿饭在家吃,其余都是工作餐、关系餐。”

28岁的职业摄影师于捷一边从事商业人像摄影,一边在语言学院进修高级英语,他刚刚通过“托福”考试,560分,超过美国很多艺术院校的人学分数线。“我正在向纽约的两所艺术学院申请‘媒体研究’中‘艺术摄影’硕士学位的人学资格。我现在晚上准备学院要求的作品集和‘个人阐述’,白天到摄影棚干活,我还通过顾客认识了一个影视化妆世家,跟他们学了一段时间化妆。我每天凌晨4点睡,上午10点起。

“我以个体为主体干活,非得与人面对面的工作占了一天的大部分时间。但还是有很多事可以不见面就办了。你可以把自己的作品、想法寄出去或通过E-mail发出去;获得信息,可以上网、打电话。现代技术让信息交流的时间障碍和距离障碍都消失了。像我这样干事的人越来越多了。一旦这样的交往方式普及,见面的交往方式就显得有些奢侈了。”

24小时生活方式刚刚萌芽,处于“正在进行时”,它究竟会给我们的生活质量带来何种影响,社会学家称“尚不明朗”。但我们已经嗅到了未来社会的气息—全球化和不断增加的市场压力引发了工作地点的革命,而“24小时社会”这一概念的明确提出则引发人们对时间革命的关注。人们拼命地想从有限的时间中挖出无尽的财富—个人希望在有限的生命中得到更多的享受,商家希望获得无限的商机。人们“榨取”时间,实际却是在榨取自己。夜与昼更替的自然规律不会因我们的意志而改变,而我们这个社会却在对时间的索取过程中变成了一列“欲望号”火车,不分昼夜地疯狂行驶,从不停歇。我们每个人都是上面的乘客,身不由己,不知将被带向哪里。 寸金