明天孩子们玩什么?

作者:三联生活周刊(文 / 熊康)

电梯载着参观者,缓缓上到麻省理工学院(MIT)多媒体试验室大楼的第三层。钢制的电梯门一打开,参观者便置身于一个完全意想不到的世界中了。架子上放的不是什么科技类书籍,而是芭比娃娃,桌子上摆放着被砌成桶型的彩色积木,电脑屏幕上有模拟的人物在蹦蹦跳跳。在这些布置得花花绿绿的房间里,研究者苦苦思索的是明日的玩具。

MIT教授们的职业“玩心”已引起了玩具业的关注,业内人士希望赋予玩具产品以更多的智能。由于电子玩具业出现了未曾料想的繁荣,一场争夺孩子们时间的战役已经打响。这毫不奇怪,加拿大社会学家唐·泰普斯科特的调查结果是,约有8800万年龄介于2岁到20岁之间的孩子或年轻人迷上了电子玩具中的二进制数字。

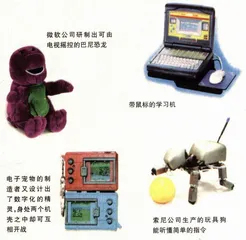

依照德国联邦玩具零售联合会的估算,尽管目前传统玩具仍占据着市场销售额中的大头,但电子宠物、学习机所占份额却在与日俱增,“新型玩具业”已成为人们谈论的话题。那么,在美妙的新型玩具世界里,那些在孩子们的幻想中活蹦乱跳的玩具熊会不会最终消失呢?

大概不会。玩具熊将会与软件融为一体。玩具制造商引发了一股新的潮流:冷冰冰的电路开关中必须掺入情感因素,技术仅作为一种辅助手段而存在。在这一构思引导下,一种原本普通的软件被装入一种轻便易携的塑料壳里,便成了人见人爱的电子宠物,获得了意想不到的成功。在此期间,全世界共有3500万电子雏鸡、电子恐龙或其他动物向人索取食物和象征性的爱抚。人们还试图为外形与猫狗类拟的自动装置注入数字化的生命。这一现象表明,玩具必须能够与人沟通,对玩主的独特要求作出反应,才能使人感受到更大乐趣,同时学到更多东西。MIT的研究者们遵循一条古老的教育格言:“实物胜过语言,具体优于抽象。”

如今玩具业在革新方面投注了大量资金。迈克尔·霍利在玩具熊身上第一次配备了电子智能,并在一定程度上把它设计成了父母亲的代替者。“未来玩具熊将能够倾听孩子的心声,并向他们传授知识,”他说。霍利是为期5年的“明日玩具”研究项目的主管,已有4家国际驰名的玩具制造企业(Hasbro, Mattel, Disney, Lego)为这项雄心勃勃的玩具制造计划提供了资助,累计资金达400万美元。

软件业巨人微软公司很少做赔本买卖。这一次,微软投资3000万至4000万美元,用于开发一种会跳、会说话的新型巴尼娃娃—玫瑰色的恐龙玩具。“玩伴巴尼”(售价99美元)储存了足足2000个词汇,能唱17首歌,可供2至5岁的幼儿玩耍。这种可爱的长毛绒怪兽已经与霍利设想的玩具相当接近了。1997年11月,美国电视台播放了68集电视片《巴尼和朋友》的第一集,并在儿童节目中输送一种译成密码的巴尼,控制信号。在此期间,只要是被置于电视机周围5米之内,巴尼恐龙均可借助无线电波对节目内容进行教育性的解释与评说。

在MIT的多媒体试验室,玩具产生的影响是显而易见的。这里的气氛宽松而友好。“会思考的玩具”研究小组主管米切尔·雷斯尼克双眉微锁,把一副塑料积木摆成链状。当积木上连通的小灯依排列组合的不同而闪烁出各种图案时,他露出了开心的笑容。有时候,排列中一个微小的变化就会使闪光图案发生很大改变—这就是8岁孩子所能理解的混沌理论。

为Lego公司研制的这种积木又称“智能珠”,内中装有一个微型集成块和一盏彩色辉光灯。“在纷繁复杂的技术世界里,我们把主动权重新交还给孩子,让他们亲手做一做科学试验”,电脑科学家雷斯尼克说。

正如多媒体试验室创建人之一的尼古拉庞帝所言,Lego公司正朝着儿童房刮起一股数字化风暴,以使今天的软件不再束缚孩子们的智力视野。

自1997年11月起,位于芝加哥的科学与工业博物馆便成了Lego公司这种新思维的第一个试验站。这里收藏了这种来自MIT的精妙的塑料积木,积木中还配置了便于掌握的Logo语言,可供8岁以上的孩子使用。另外一种可供这些小编程人员操作的玩具是微型Lego床,天亮时,这种床会自动把人掀翻在地。还有仿照火星探测器“旅居者号”制作的山电脑控制的自动机车,孩子们可以借助可视传感器为之设定程序,在沙箱中玩一把火星探险的游戏。

相同类型的其他学习中心也将相继问世。在1968建立的Lego总部之外,到1998年4月,另一个Lego总部将在丹麦的比隆德建成。在德国,巴伐利亚的京次堡已被选定为该公司的驻地。 巴尼mit玩具