谁左右了现代人的吃喝?

作者:三联生活周刊(文 / 刘君梅)

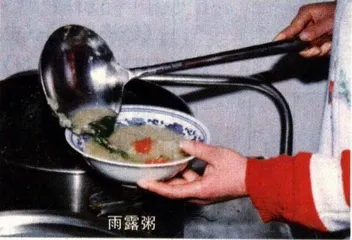

关于“吃”的最新话题:雨露粥和扒猪脸

这不是一家普通粥店。粥店早晚营业,只出售自制的“雨露粥”—四碗内容有别的菜粥被编号出售,按序号连喝4碗则是店家推崇的吃法。店家明文告知顾客:“本店恕不提供任何与本粥系无关的调味品和其他饮食,以保证雨露系的功效。”该店开业半年,已“成功地改掉”很多人吃粥就咸菜、馒头、火烧的习惯。店址从北京东部迁到西北部的中国人民大学校园内,成了“乐乐”餐馆的店中店。“铁杆粥友”也呼朋引伴地追随。

穿过“乐乐”生意火爆的厅堂,穿过辣子鸡丁和火爆腰花的气味,粥客甲坚定地走进里间,放了3张大圆桌的粥店。他向脸色红扑扑的外地女服务员要了一碗“1号粥”,向早来的、已经喝到3号粥的粥客乙点头问好,然后坐下来专注地喝粥。粥店里十分安静,与外面的喧嚣形成反差。

“食不语”是店家倡导的,店主钟晓第先生坦言:“这话最初是警告那些初次进店就大呼‘没意思’的主儿。”当然,这也是我们祖先传下的关于吃的真理。店家还倡导:“趁热喝粥……鼻涕流出,不要往回抽,要把它擤干净……劳碌烦躁之中请常喝此粥。”“雨露粥基本原料极平凡。但是,什么样的稀稠程度才能叫做粥?目前熟知的八宝粥、‘红五类’、‘黑五类’等是否黏黏糊糊?”钟老板停顿一下,留个悬念。接着他讲粥文化,从《周书》记载的“黄帝始烹谷为粥”、唐朝皇帝赐粥给臣子、嗜粥如命的诗人白居易、苏东坡、陆游到《本草纲目》,以及清代袁枚《随园食单》语“见水不见米,非粥也;见米不见水,非粥也。”……这些说的是粥,而雨露粥又有何特别?据称是高能重离子领域科学研究的物理学访美学者的钟老板把谈话重点放在“科学”上:“粥里配些什么菜最为合适?我在美国经过上万次科学实验,理论和实践成型后回国,并通过粥店把科技成果回馈社会。动物实验?我用我自己做实验

钟老板觉得这么说太大,于是看了一眼面前有一大堆鼻涕纸的粥客,打了个比方:“雨露粥有五脏六腑‘内桑那’的作用。”

粥店日记里,开业第二天的那一页,一对情侣写道:“1997年该是世界喝粥年,我们赶上了时尚的第一拨。"9岁的柳佳则写道:“粥比‘肯德基’好。”也有人深情地回忆起当年“上山下乡”时的日子。店家称他们的老主顾都是对自己有正确认识的。人民大学新闻学院二年级学生胡一峰说,她初次来喝粥时,钟先生建议她前3天只喝粥—每天两次,每次4碗,中午吃个苹果。“第一天下午有室友在宿舍里熬皮蛋瘦肉粥,我怕受不了诱惑躲了出去。我喜欢尝试新鲜事物。”《知识就是力量》杂志的编辑付建平说,她来喝雨露粥是因为浑身的病……一位干部说她喝了几天后觉得很轻松,记者没猜错,她们家平时总是大鱼大肉。“家里一直是我做饭。现在?孩子和他爸自己弄。”她一脸的轻松,于是记者把“为什么不自己在家熬粥”这句话咽了回去。

另一种时髦的餐食是“扒猪脸”。位于北京三元桥附近的金三元酒家把猪头做成大菜—靠着“扒猪脸”,把原本只有400平方米的餐馆扩大到如今的3000多平方米,营业额也从一年前的5万元翻了20余倍。

金三元的猪头由华都肉联厂特供,经12道工序,再佐以30余种调料,武火攻、文火炖4个多小时,才变成蜜色的扒猪脸。

扒猪脸引来了各界名人,尤以演艺界人士居多。有人冲着口味来,有人到此追求营养,也有人把青春和漂亮寄托在这“扒猪脸”上。

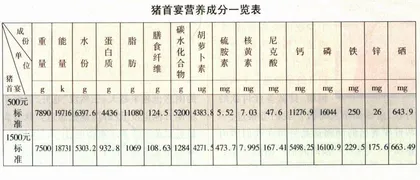

作为一个曾拥有多项发明专利的工程师,沈青知道科学的力量,和粥店老板不同的是,他喜欢把科学“量化”。沈先生把一个猪头在未经该店加工之前的脂肪含量与加工之后作对比(有关机构证实脂肪含量下降了);把不同消费标准的猪手宴(从500元到1500元)的重量、能量、蛋白质、脂肪、膳食纤维、碳水化合物、R胡萝卜素、各种微量元素通统列在菜单上。消费者能吃个“明白”。

金三元的“香辣土豆片”(炸土豆片)一盘50片儿,不会多也不会少—沈先生说:“这就是量化。”沈青靠“扒猪脸”起家,说到餐厅的发展方向,他再次强调了量化和标准化。这样,客人什么时候来,“口味都不会变”。

“中式快餐要请洋教练—学习洋快餐科学的管理方法,”沈青诚恳地说,“国内贸易部拟于1998年办一个有关快餐的高级研讨,由‘肯德基’出资,我第一个报名。”据说肯德基公司已在中国投资4.7亿元人民币在北京、上海、广州等城市建食品科技研究所,专门研究中国的“鱼香肉丝”、“辣子鸡丁”等100种传统菜的“量化”。

从川鲁粤大菜到本帮菜,从涮羊肉到麻辣烫,从吃肉到喝汤……餐饮业领着饮食男女做着碗中寻宝的游戏。由于西方饮食方式的介入,游戏更加扑朔迷离。

值得一提的是,媒体对饮食业新事物的热切关注。1997年7月14日晚,北京人民广播电台“人生热线”以“谈粥”为题,对“雨露粥”发明人钟晓第作了人物专访。第二天,一个星期二,北京自1972年以来罕见的高温天气正在持续,雨露粥店的日营业额由前一周周日的192元飞速攀升至1180元。“扒猪脸”的专利权所有者沈青则用宣传灯箱展示《人民日报(海外版)》、《经济日报》、《中国消费者报》、《中国食品报》、《北京晚报》、《北京青年报》等国内十几家报纸对该餐厅的报道,高挂在餐馆显著位置。这是特色菜的另一道工序。

由饿和饱引出的话题

“整个下午,我都被那个‘胃动力’(消化药)的广告策划工作搅得心烦意乱。”王然是一家大广告公司策划部主任,他给记者倒了一杯纯净水说,他知道这和他现在的生理状况有关。现在是星期五下午4点半,王然说每个工作日都会出现的“下午集体饥饿症候”现在又准时出现了。它与周末晚餐(通常是一顿大餐)之前的浮躁混合,在“开放”的办公室里弥散。

动画制作部的黄飞抱怨:“每次我看到那白色的盒饭都像看到老板的‘红包’,充满幻想却注定失望。”她确信此时老板不在。生物学硕士李实帮助王然成功策划了好几个食品、药品广告,在饱与饿这个话题上最有发言权:“我们先不谈饮食的营养均衡问题,单说食物应该提供给我们的热量,午餐应该占全天的40%-45%,显然我们的午餐质量没有达到这个最基本的标准。我们这群自诩为‘追求生活品质’的人,我们的健康掌握在谁手里?没有营养调配师的送餐公司和偷工减料的小餐馆!”“这不是‘免费的午餐’吗?”电脑工程师马铮,一个爱玩电脑游戏的新人类说,像是和稀泥更像火上浇油。广告文案刘珊珊一向浪漫:“公司附近要是有喝‘下午茶’的地方就好了,有当场研磨的意大利咖啡、马可波罗茶、当天的新鲜牛奶、新出炉的全麦面包……”这次她谈到“下午茶”时,既没提英国式的古典社交方式多么美好,也没提香港式的现代社交方式如何实用,她只是在描述一个饥饿者实实在在的需要。王然邻桌的大姐,一个不多见的、工作和生活之间游刃有余的“女强人”说:“据说雀巢公司全天向员工免费提供巧克力,这使员工都愿意整天泡在公司里。”黄飞插话:“人家是食品公司,而且世界著名,有实力……”大姐打断她的话:“这给了我们启发—‘一日三餐’的传统概念是否要改变?什么时候吃?吃什么?怎么吃?我们应该找一种适合现代生活节奏,更准确说是适合个人的饮食方式。”王然说他注意到大姐每天下午这时候都会从书包里拿出一小包曲奇饼或别的什么,而上午10点左右,她通常会把上班路上买的袋装鲜牛奶放进公司的消毒柜……

6点整,王然和同事互道周末快乐,之后他钻进他的“切诺基”,驶上了北京“三环路”。塞车的时候他漫不经心地往路两边看,“这个城市的夜晚正被无数个餐馆儿的霓虹灯招牌和灯箱装点”—北京电视台附近是“巴巴巴饭庄”,紧挨着它的是“久久久大酒楼”,然后是“鹿回头”、“老山炮”,“骨头庄”让王然觉得有点“疹”,一家东北餐馆的广告灯箱“暗号—猪肉炖粉条”,终于让皱了一天眉头的王然乐出了声,谁说只有广告人会玩文字游戏?

王然把车开进加油站。93号无铅汽油注到50升的时候,王然下意识抬眼看到“加油站”3个醒目的霓虹灯大字,广告人的思维跳跃了一下—“这是多好的餐馆名!朴素而且本质。”这一周太累,单身贵族王然今晚没安排任何约会,谢绝了所有“饭局”。他走进离家不远的一家食品超市,选了够这个周末甚至整个下周吃的快餐食品、半成品、“利乐纸盒”装的“鲜果汁”、“鲜牛奶”,最后又给他的猫买了两袋猫粮。排队等候付款的时候,前面那个大哥说:“我们考察过,一些世界著名的动物食品公司在我们国内建加工厂,生产一段时间后产品质量都下降了,营养成分达不到包装上印的标准,”(他递过来的名片上显示他是首都机场海关缉毒犬训练中心的工作人员,动物营养专家)“还是给动物吃新鲜的蔬菜和鱼肉好。”王然苦笑:“我连给自己做新鲜的蔬菜、鱼肉的功夫都没有。”

王然后来在电话中对记者说:“那个周五我独自吃着加工过的半成品,味如嚼蜡,并且清醒地意识到‘没有营养’。我又想到了‘加油站’—现代人活得像机器,麻烦的是又不是机器,如果能像汽车,加一升汽油能跑多少公里那样清楚且容易操作就好了。我的猫趴在它的碗边,把‘海洋鱼味’猫饼干嚼出了声,它喜欢这个口味,对食品营养水平是否下降显然并不在意。”

吴大鹏是一家经济类报纸的编辑,他的3口之家“讲究吃”在朋友圈中出了名,当然,随着年龄和事业、生活压力增加的缘故,他们已很少亲自下厨宴请朋友—这曾经是他们的乐趣。下馆子的次数越来越多,吴大鹏对吃的困惑也越来越大。王然没“吃好”的那个星期五他也没“吃好”。他抱怨道:“我太太最近对黄泥螺着了魔似的,上海‘本帮菜’本来是家常菜,到了北京,进了‘新锦江’和‘夜上海’变成了高档菜,量少得可怜,价高得吓人。我还是喜欢川菜,虽然也比成都贵,也有点变味儿。最后我们还是随了儿子进了‘麦当劳’—最近他们又在用成系列的塑料玩具作为赠品促销。人多得要命。

“我和太太能吃什么?还得掩护儿子—他们班主任说吃‘麦当劳’和‘肯德基’是‘汉奸’,你说多有意思?我们儿子见了同学就往我身后藏,这反倒增加了他对洋快餐的兴趣。孩子只讲好玩,别说营养,连好吃不好吃都不那么在乎。我儿子才上小学一年级,听说现在的中学生都改吃‘匹萨饼’了,说‘我们过了吃麦当劳的年龄’……家长只好搭钱受累。

“中国这么大,1996年快餐总产值才和人家一个快餐公司—‘肯德基’持平,都是赚300个亿。听说了吗—全球最大的餐饮集团‘百胜全球餐饮集团1997年底刚成立,其下的‘肯德基’自十年前开业起已在中国开了190家连锁店,‘必胜客’七年前进人中国在5个城市开了20多家连锁店……”

“今晚我们去吃手工饺子或者去常去的一家湘菜馆吃腊肉炒萝卜条、南瓜饼。”

新的一周又开始了。王然和吴大鹏一家对“吃”的困惑也重新开始。

洋的土的流行的怀旧的……这个消费时代,选择的余地越大,大家越不知所措。吃这件最简单的事变得最复杂:情感让我们在吃上注重文化,头脑和胃要选择科学、营养,感官则偏爱新奇和口味。在营养学家不厌其烦地研制营养食谱的同时,商家也看准了我们的茫然。除了餐馆,还有各种应景的饮食指南一类的书也来添乱—在中国营养学会附近的一家新华书店,工作人员焦女士介绍说:“以前(大众菜谱》好卖,后来《大众川菜》好卖,现在除了《糖尿病患者的饮食》就要数《家庭鸡尾酒》、(水果拼盘》、《微波炉美味食谱128例》(和‘格兰仕’微波炉随商品奉送的那本食谱是不同版本)好卖。”书架上还有几本有趣的书:《吃与喝》、《吃的美满、活得潇洒》……

有些事情我们尚未意识到,有些事情我们知道但做不到,有些事情我们不得不做。

我们将为此付出代价?我们已经付出了代价—90年代初中国营养学会的第三次全国营养调查和国家统计局刚刚公布的调查结果都显示了国人消费水平提高的同时饮食营养却失衡了。 王然科学