我很少从个人魅力考虑问题

作者:三联生活周刊(文 / 刘君梅)

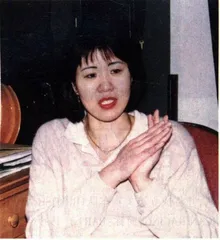

郎平在飞往美国休假前接受本刊记者采访

在’97-’98中国排球联赛即将拉开战幕之际,本刊记者在国家体委训练局采访了国家女排主教练郎平。那天,12月10日,刚好是她的生日,郎平在宿舍中接到的电话格外多。两天之后她将飞往美国—给5岁半的女儿开家长会。

记:您回国出任国家女排主教练,在当时可以说是众望所归,但您从一下飞机起一直保持“低调”,是给自己留后路吗?

郎:我晕机。而且我没想到会有那么多记者在机场等我,我被记者包围了,母亲给我拿来衣服,北京当时很冷,可她几乎无法接近我。我当时的反应是本能的。

记:您回国执教后,关心您的人们都认为您“成熟了”,对此您自己怎么看?

郎:肯定是成熟了,随着年龄的增长,我出去(出国)也这么多年了。我是1987年出去的,1995年回来,中间有8年。当然不都是在美国,在八佰伴任教又在意大利打球,中间还有回国打球,整个经历非常多样化,接触的人也比较多样化,再有就是接触到不同的文化,对我磨练比较大,特别是独立思考和分析问题的能力有提高。我原来做运动员,在国家队,“国家”都给我安排得好好的。比如出国比赛,买机票吃饭都是有人管的,这些小事自己都不会做。出去这些年,凡事都靠自己也就很快适应了,大事都由自己作主,对独立思考能力的培养尤其有好处。

记:国家体委训练局的心理学博士张忠秋一直在给中国男排做心理指导,他曾说中国运动员由于“民族性格”的缘故,在体育比赛中对身体冲撞有抵触,性格中缺乏进攻性。您怎样看待运动员的“职业性格”?

郎:作为一个运动员,一个主攻手,一定要有进攻性。但性格上,有的人是“冷面杀手”;有的人,像古巴的主攻手则非常情绪化。中国人,怎么说呢?

记:您是“冷面杀手”吗?

郎:我觉得自己是综合型的。打球时比较喜欢表现,有激情。但有时候,情况对自己不利的时候,不能把情绪表现在脸上,让对手看出来你着急。

记:您当运动员的时候给人的印象是打球狠,但表情平静,善于控制情绪。现在做教练,您也这么要求队员吗?

郎:是的,但一个人的性格很难重新塑造。比如孙玥,她进国家队已经6年,打球十几年了,我不可能在短期内改变她。

记:为什么您要她“改变”?

郎:她的性格非常开朗,但所有事都写在脸上,我刚才说过,这样容易给对手机会。

记:您1997年9月回国后一直没见过女儿吗?

郎:是的。我们隔天通一次国际长途。

记:您是否同意这种说法:一个女人的成功要以牺牲个人生活质量和家庭幸福为代价?将来不当教练了最想做什么?

郎:别人怎样我不知道。事业和亲人和个人生活我很难分出轻重。但我现在无法平衡它们,只能是事业第一,其他排在后面。你能猜出我的业余爱好是什么吗?钓鱼。可我好几年没摸鱼竿了。当然,只要有时间和精力我会用来关心我的家人。我真希望有一天做家庭主妇,把家弄得好好的,也有时间从事个人爱好。

记:您出任国家女排主教练之初对可能遇到的困难准备充分吗?您过去的辉煌是不是对新女排的年轻姑娘具有震慑力?管理这支队伍您如何利用个人魅力?

郎:应该说我是有准备的。每年我都回国。1986年我跟张蓉芳一起做过教练。在出任中国女排主教练之前,我一直是日本“八佰伴”的教练,和我们的国家队、省市优秀队打过不少比赛。对中国女排的状况—从身体到技术都比较了解,总的说是比较落后。

我很少从个人魅力方面考虑问题。现在的大环境变了。我们做运动员时,生活是单一的,除了训练没别的。现在更开放了,运动员视野开阔,想法也多了。在这种复杂的环境中,怎么让队员们集中精力打球,这是我考虑得最多的问题。

记:现在是中国女排最困难的时候吗?从最近的战绩看,战胜俄罗斯、古巴和巴西队似乎是不可能的。

郎:1996年奥运会中国女排拿了世界第二以后,大家对我们的期望更高了。大赛取得好成绩是值得高兴的事,毕竟(重组)才一年多时间。但事后冷静地分析,我们的综合实力并不是世界第二。体育是很符合辩证法的,两个队相遇,水平略高一筹的那个未必就能获胜—当时中国女排没有世界第二的绝对实力,但我们各方面准备充分,临场发挥好,各种有利的客观因素也都凑一块儿了。因此我们要头脑清醒,知道自己的真实实力,不要因为比赛结果而上下起伏,折腾自己。

现在中国女排的水平很不稳定,在第一阵营和第二阵营之间晃。奥运会之后我们作了人员调整,新队员很多。所谓老队员也不是我们业内说的“球油子”,技术精,经验丰富的那种,而是“年轻的老队员”,“半新不旧”,她们不能带新队员。技术上、身体素质上,甚至基本功都不理想。我了解球迷的心情,他们对中国女排有特殊的感情,拿世界冠军越快越好—我们每天就在干这件事。但这需要时间,这是一个集体项目。 排球中国女排