织一个梦想给新娘

作者:刘君梅/

8月

路光突然觉得心里紧张。在那道门前,他下意识地停住脚步,看了看身边的王箐,“嗨,咱们马上就成夫妻了,可要想好了,再领另外一张证就麻烦了。”王箐大笑。这是18日,只在短短的几分钟内,随着一枚红章,心情就变了。两人激动地抓起小红证就走,忘了交钱。

去拍婚纱照吧。他们把一个下午都扔在了北京东四那条著名的银街上。一路看过去,知名的,不知名的,两个人快快乐乐有若淘金。上上下下坐车,左左右右的过马路,终于选中了——“幸运天使”——是在快乐渐变得疲惫,疲惫已导致失望时决定下来的。王箐解释说:“‘店大欺客,客大欺店’,我们在那家选择了相对高档的服务,接待的认真程度会比一天接待五六十人的大店好。”

拍照的那天阳光灿烂。尽管整个过程能让王箐和路光发挥的只有脸部表情,但是路光觉得在白色婚纱的拥簇下,他的新娘美得让他心惊。在隆重感的烘托下,两个人内心生发着对未来日子的信心,他们相约,两年后再来照一次,“再照一次,就不会像第一回这么紧张了。”

9月

1日两个人出发去了厦门,又上了武夷山,这是他们的“山盟海誓”。两星期回来后,婚礼便真正进入了筹办阶段。

“其实完全可以交给婚庆公司,可是没有了两个人共同参与的过程,回想起来也觉得没劲。”王箐说这话煞是轻松,婚礼的准备却让路光操尽了心。那些结过婚、操办过婚事的朋友都被路光尊作老师。有什么样的朋友圈子,就诞生什么样的婚礼模式,不过王箐仍在细节上力求与众不同。两人拟定一个计划,用一天完成三四件任务的速度奔向10月的那个日子。准备过程就这样一点点变得清晰起来,彩带、花车、手捧花、订酒楼、选菜谱、列名单、写喜帖、请车……日子愈是临近,内心越是紧张,就像应考,无论准备怎样充分,都忐忑不安。

10月

18日这天,数十支结婚的车队浩浩荡荡在北京城内穿行。6:30就起来化妆穿衣的王箐,9:30等来新郎。新郎在楼下,被女方亲友挡住,他必须仰起脖子冲着四楼高喊:“王箐,我来娶你了,嫁给我吧!”喊过之后,上楼,敲门,递红包。红包掏过3次,才得以进门。新娘被挡在里屋,门略略开一条缝。路光有些冒汗了,闹婚的人不依不饶,“唱情歌!”路光在旁人提示下,只唱了句“妹妹你坐船头……”便被从岸上送至船头——门打开了,新娘笑盈盈地站在面前。她接过鲜花,拖着那袭庞大的婚纱,一步又一步,走得好艰难。路光义不容辞地把新娘抱起,抱到迎娶的车上。

一路上王箐觉得风光极了。这是北京美丽的金秋,被鲜花点缀的奔驰500在阳光下显得那样气派,透过摇下的车窗望得见人人为他们侧目。

车停在路光家楼下,车载音响传出婚礼进行曲。只有这样的音乐与这一袭婚纱,让此刻最真实。拈起裙裾,王箐跟着她的新郎,速即被铺天盖地喷出的彩带罩住。

婚宴包下了整个酒楼。在二百多只眼睛的注视下,一拜天地,二拜父母,夫妻对拜,一切规矩遵从传统。但是有司仪,有伴娘,要交换婚戒,当众亲吻,这一切又不是中式的。父母讲话,领导讲话,再挨桌敬酒,时间滑过,新郎、新娘浑然不觉,他们只知道笑。觥筹交错,四处都是笑声,热切的祝福。他们还得接受各式善意的、恶作剧般的“考验”。两人早已抱定“任由捉弄、热闹至上”,于是一个被插上8支香烟的雪碧瓶拿来让路光吸,撒着芥茉和辣椒的豆腐让两个人吃……一切在别人婚宴上戏耍过的闹剧又由别人在他们身上上演。人人开心异常。

“大家都满意,我们就满意”,这是婚礼成功的标志。小夫妻俩尽管很累,心里却充溢着极大的满足。

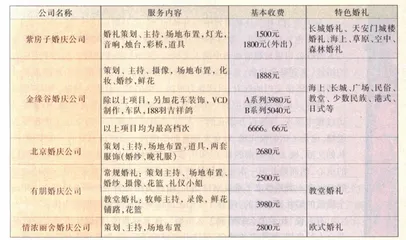

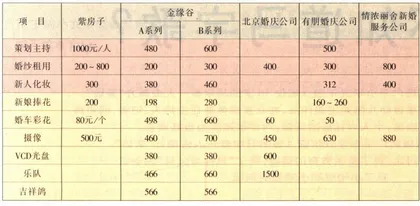

各婚庆公司提供的婚礼服务内容及价位

铺一条彩虹走向天堂

有资料说,1996年中国每对新人婚庆的平均花销为3万元左右,而上海与北京甚至高达7至8万元。供职于银行和公司的王箐、路光,他们的婚礼便在这平均线上。另一对新人的婚礼,或许会让人对七八万有个具像。这是一个新版灰姑娘的故事。

文静生于一个极普通的家庭,除了一双纯净如同婴儿般的眼睛,父母不曾给她太多。1995年她遇上了32岁的林峰——她所在宾馆的老总、国家旅游局第三梯队的接班人。

一年后,林峰向文静求婚,林峰用坚实的物质基础和特殊的身份,把婚礼办得极尽浪漫。两人不仅在北京“红都”订下两套高档礼服,林峰还为文静订下一件价值2000元的“木真了”软缎旗袍。婚宴设在北京王府饭店,整个中餐厅被包下,另有一套客房以度新婚之夜。

“当我提着婚纱从那旋转楼梯上走下来时,心中的幸福感膨胀得几乎要迸出来,分不清身在何时何地了。新婚之夜,令我印象最深的是那套客房:楼中楼,底层客厅,楼上卧室,卫生间里有个粉红色的浴缸,大得简直像游泳池。第二天我们回到自己的小家,家竟显得如此黯淡无光。巨大的差异让我心头涌起一种失落。”

在这个故事中,最让人心动的不是新郎如何营造了这场婚礼,而新娘提着婚纱从旋梯上下来时那一刻的感受。在一场热闹的婚礼中,亲友们甚至新郎本人可能还有应酬场面的三心二意,但新娘却是完全沉浸在自己的幸福和对未来的幻想之中。她的感动真实而美丽——除非她对婚姻本身不情愿。从这个意义上说,婚礼是新郎献给新娘最好的礼物。

仪式与梦想

1997年12月3日在国贸中心开幕的’97世界婚俗文化用品博览会上,参观者成色复杂,然而一款款婚纱表演却留住了所有人的脚步。美国卡萨布兰卡婚纱公司更是超前地对中国人充满信心,他们携带着数十款几千元一套的婚纱,来到展会出售。近年来,西式婚礼的植入,让穿上婚纱的新娘拥有一种灿烂与圣洁交织的魅力,而这魅力更因一生的唯一让女人神往,男人叹服。

婚纱只是婚礼过程中的一个道具,它却强化了婚礼的仪式感。记者在采访过程中发现,许多没办婚礼的女人,心中往往潜藏着一份永远无法释怀的遗憾。这份圣洁的仪式感,对女人却有如实现做女孩时最浪漫的一个梦想。平凡如文静,她25岁以前的日子,没有波折没有惊异亦从来没有成为别人瞩目的重心,然而婚礼第一次让她体验到众星捧月是何样的殊荣,第一次让她看到自己在一袭婚纱之下竟也别样动人,而这美丽是爱她的那个男人全力用一个隆重的婚礼来表达的,还有什么比让这份梦想的实现来得更为隽永?

有人说“我爱怎么结婚就怎么结婚”,这无可非议,婚姻从本质上说就是两个人的事情,越先进的社会,对这点越能给予首肯,然而更多的事实恐怕也会让自诩者有点懈气。社会学家从统计数据中得出结论:10年前结婚的人多不办婚礼,因为那时整个社会既穷又崇尚节俭。而现在的婚礼正走向两个极端,一方面是婚姻形式的淡化造成了婚礼形式的淡化;另一方面消费意识的提升,契合国人传统心态的中西合璧式的婚礼得到强化,借婚礼张扬自我的人就越来越多。王箐期望与众不同,文静也一定觉得自己的婚礼与众不同,然而她们的张扬仍然不过是一样的请客喝酒,一样的婚纱罩身,一样的车队开道,一样的彩带乱喷,除了钱花的数目不一样,创意上别无二致。中国妇女研究所的丁娟谈到,社会流行的风尚往往左右着婚礼的形式,个体很难不受影响。妇女热线的王兴娟更是指出,“事业有成者一生中显露其地位与成功的机会很多,而普通人却可能只凭借婚礼享一生中最极尽的风光。社会阶层越低的人,对社会认可的婚礼模式越是重视,创造性也越差。”

据说对婚礼注重的民族,离婚率就低,然而人们体会了仪式感的曼妙瞬间,未必会对婚姻建设有所重视。一旦仪式感被抬至过高,在形式中所受到的约束便会对婚礼本身的意义进行消减。泰国注重婚礼的仪式,它却有婆家在迎娶女方时因怒其嫁妆不够就当众把新娘烧死的恶事。日本正流行“虚荣婚礼”,即除了新郎不能租,样样都可以租用,例如假扮官员捧场,令当事人颜面增光。

瓦格纳的婚礼进行曲,隐含着一个凄美的神话——没有了信任就没有了婚姻。当它被作为时尚一次次点缀在婚礼之中时,新郎和新娘无暇体会——这只属于两人的时刻,新人却被太多的眼光笼住,别人的满意淹没了他们自己的心声。

注:以上文章的形成得到李孟苏、方真小姐的协助,在此表示感谢。

婚礼参加者说:(北京某进出口公司余静24岁)

婚礼很隆重。车队一长串,摄影队也颇壮观,酒楼全被包了。入口设有签到处,还有专门放来宾贺礼的地方。新娘穿着洁白的婚纱,被新郎抱进会场,所有的目光都停留在他们身上。一切都井然有序地进行着,致贺词,行礼,敬酒。我们这桌是新娘的大学同学,与新郎素未谋面,敬酒时客气而拘谨,更不曾蒙生任何刁难之心。婚礼的热闹似乎与我们无关,新娘无法分身,我们只有远远地注视。这婚礼对我们的意义只有相聚,这使得我们心里有些惆怅,也不知在惆怅些什么。

“今天的婚礼倒是挺隆重的,可是……我明年不想办成这样的了,不如分别请。可分别请,就不能穿结婚礼服了……”今天的婚礼触动了许多欲婚者的心事。

5月份我参加过一个吃自助餐式的婚礼。婚礼上新人穿着牛仔裤、衬衫,和平时没什么差别。新郎和新娘各坐一桌,遥遥相望。两个人调笑着把每位来宾作了介绍,大家之间倍觉亲切,就好似一个特别的聚会。我们唱歌、表演节目,热闹的气氛也感染了餐厅服务员。婚礼给我的印象很深刻,他们有钱,却把钱投资到新郎和新娘共有的事业中了。夫妻同心,真让人觉得幸福。

由这两个不同的婚礼,我想到了自己。相爱4年的他,今年很认真地对我说,明年要娶我。我便不止一次地设想:不要盛大的婚礼,布置一个美丽的新家,出去旅游……当然,要举办个PARTY,把自己打扮得漂漂亮亮地向好朋友们宣布结婚的消息,让一切既庄重又不失温馨。

婚礼只是一种形式,与婚姻质量无关,办得轰轰烈烈最后离婚的人也不是没有。什么都更新的90年代,观念更要更新。怎么办婚礼,全看个人观念,最重要的是自己不觉遗憾。

影楼经营者说:(北京“情浓丽舍”王桂芝40岁左右)

结婚12年后,我拉着先生补拍了婚纱照。那感觉有如重新体验了一回结婚,令我激动无比。像我们这个年龄的,很多人的婚姻都解体了,而我们却在一起,用拍婚纱照的形式庆祝我们的周年纪念,这让我对我的婚姻更加重视。在影楼工作4年了,每当看到两个人穿上新人装站在一条线上时,我会情不自禁地为他们而感动。越是真心体会这一刻的新人,越能把那份幸福感染给旁人。可惜,尽管拍婚纱照在这两年几乎成了人们结婚必不可少的程序,但在大部分人只不过是一种看着新鲜的消费品。外表的形式庄重圣洁,内心的随意感、游戏感却更强了,也许是现代男女在一起的方式越来越多了吧。这也是我为什么要拉着先生来拍照的原因——我相信我们穿上婚纱的体验,会比年轻人来得深刻。

摄影师说:(北京XX人像婚纱摄影楼时宽30岁左右)

拍婚纱照是一种奢侈的消费,很多人却把它当作任务完成。也许是中国人循规蹈矩地活惯了,看流行拍婚纱照,便把它当作跟早晚刷牙一样必做的事。我作为摄影师,当然希望顾客越多越好,可是我不喜欢这样的顾客。拍婚纱照跟个体的人物摄影不同,它宣扬的是两人之间的和谐与美满,要两个人认真地投入。他们只有融入情感,才能带动摄影师,在这件事上,本来就不是摄影师唱主角。新娘可以不是最漂亮的,但是如果她和他之间能彼此体验那种幸福感,新娘就会最美。美是从眼神和形体中感露出思想,好的新娘应擅于表达。在婚纱摄影中,新娘总是被放在很隆重的地位,新郎似乎是个陪衬,其实只有两个人相互支持,这个过程才是最有意义的。人们现在也许还是太紧张结果,而忘了体会过程的创造。

红盖头

有人用中国的月下佬,对比西方瞎了眼睛乱放箭的小男孩,以此证明中国婚姻的慎重。西方人崇尚自由恋爱,而恋爱是盲目的,这才有婚姻是爱情的坟墓之说。但旧式中国人的恋爱是从婚姻成形的那天才开始,新娘顶着一方盖头,只听得见周遭的热闹,心情却在轿子的一颠一颠中充满了对一生幸福的憧憬。现在花轿和红盖头都消失了,缔结婚姻的形式也愈发向西方靠拢,辜鸿铭要在今天就没什么好说的了。

婚纱

婚纱是西方女人一生中最奇特的时装,只穿一天,但这却是最灿烂最难忘的一天。19世纪以前,欧洲姑娘出嫁时衣着无统一款式,大多是穿象征纯洁的白色长裙。1840年维多利亚女王在她的婚礼上穿了一身洁白的婚纱,从此,白色婚纱成了相对固定的新婚礼物。20世纪初,婚纱开始兼具舞裙的功能,以便于新娘在婚礼舞会上翩翩起舞。40年代婚妙开始趋向紧身。90年代以来,婚纱更趋时装化,袒肩露背,以更展示新娘的魅力。

各婚庆公司提供的婚礼服务内容及价位单位:元

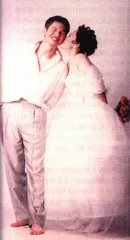

婚纱照

这张婚纱照是台湾林莉工作坊1997年的“佳作”。目前中国大陆的婚纱摄影尚在翻版港台的早期模式——“朦胧的就是美丽的”,殊不知人家“潮头人士”已进入“古怪的就是美丽的”新阶段。婚纱照经无数次翻版、复制后,新娘脸上只留下夸张的脂粉而不是“幸福的绯红”,最糟糕的是:摄影机前的新郎和新娘似争戏的男女主角,他们深情凝眸的不是彼此,而是摄影镜头。

婚礼倒计时表

“倒计时”通常从婚礼前半年开始算起。那上面主要内容是繁杂的事务性工作和购物——一个疲惫而物化的过程。倒计时的最后阶段是心身俱疲的新娘从沉睡中被母亲唤醒,然后把自己“交代”给化妆师涂抹出美丽和幸福感。

也有聪明的准新娘,有一张真正属于自己的倒计时表,为了缓解婚期临近的紧张,更为让自己在婚礼当天真正美丽,她会提前几周调整饮食和作息。婚礼前一天,她早晨起来喝一杯加柠檬的清水“清洗内部”,上午做一些轻松的运动,午睡后洗一个植物芳香油的泡泡浴,听轻快的音乐,三餐都是易消化而富营养的。能把握婚礼的新娘或许更能把握自己的幸福。 婚礼婚纱婚姻