买车:停在家里

作者:三联生活周刊(文 / 高昱)

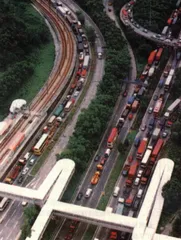

拥挤的车流、污浊的空气,城市已膨胀到极点

如果你白天乘车驰上繁华都市的柏油大道,那么有大约一半时间只能缓慢行进。来自’97中国城市交通发展战略研讨会的消息,1996年全国各大中城市近50%主要道路已处于超负荷运载。

近年来,我国城市交通车辆猛增,交通堵塞日益严重。一方面,我们也有了神龙不见首尾的车流;另一方面,以出租司机的话说,“如今已没有多少能开得动的路了。”

据交通部门提供的数字,1986年以来,全国机动车(不包括摩托车)的年均增长率达15%,许多大城市高达30%。到今年8月底,北京的机动车总量已过120万辆,汽车平均速度为每小时12公里,个别路段甚至仅有六七公里,即使在没有红绿灯的三环路上,高峰时间的机动车平均时速也从最初的31公里降至20公里以下,城区严重拥堵的路口路段则从1994年的36处增至目前的99处。在上海中心区,白天的平均车速仅为每小时4—8公里,大多数汽车因不能敞开奔驰而吃力地喘息,尚不及一个成人的步行速度。

可我国城市道路建设一天也没有停止。“八五”期间,城市新增道路1.8亿平方米,当然每年1%的增长率远远低于车辆保有量的增长。在北京,80年代末拓建了二环,1994年修通三环,之后又相继开工京通、京昌、京苑、白颐等主干道,133座立交桥占到全国总数的一半以上。与长安街平行的又一条现代化干线——平安大道也将于年底开工。据介绍,全长7公里的平安大道东起东四十条桥,西至官园立交桥,通行能力4.4—5.0千辆/小时,计划于1999年7月1日竣工。

“我们永远无法修建足够的道路,来赶上交通的需求。”北京市交通工程科研所贾胜文副所长指出,近十几年来,北京市每年20亿元的大笔投入使道路而积增加了60%,而同期机动车保有量却增加了8.6倍。“交通总是超出道路的容量,”据贾胜文介绍,这是世界上任何城市都无法逃脱的规律。美国交通管理工程师安东尼·唐斯早在1962年就提出了著名的“唐斯定律”:新建道路最初固然降低了出行时耗,但同时也诱发交通和转移交通需求,也就是说越修路越会发展“交通的欲望”,因此,增加道路实际上只会使交通堵塞现象变得更为严重。法国曾大量建设环城立交、高速公路、快车道和各类停车场,结果在巴黎有限的城区里,每年进出汽车300万辆,阻塞造成的损失每年达7000万个工作小时。美国拿国土总面积2%的土地铺设公路,各城市将近一半的空间用于停车,可每年因交通拥堵减少1680亿美元的生产总值,超出自然灾害带来的损失。

为缓解交通,人们可谓殚精竭虑。中国道路交通与安全协会常务副事长张正常在’97中国城市交通发展战略研讨会上发言指出:“既然越修路,越堵车,限制汽车进入家庭又不是大势所趋,我们就只能在限制车流量方面多打主意了。”

控制车流固然是开源节流的好办法,但通过交通管理进行强限制效果并不理想。我国北京等城市从去年开始曾经效仿国外实行汽车单双号限行,然而北京减少的7%的车流量在半年内即被新增的6.1万辆机动车抵消。10月20日,北京又宣布限制南、北三环路的货车流量。几天下来,三环路车流依旧,五棵松、北四环、西南四环等外围干道也告拥堵。

今年6月25日,北京又在长安街上划出一条15公里长的橙黄色公交专用道,并提出了“公交优先”的口号,之后又相继在拓宽后的阜外、朝内、崇外3条道路上划出5公里的公交专用道。有专家指出,这20公里本就属于北京少有的可畅通路段,提速和分流作用均不明显。更重要的是,区区20公里的专用道并不足以吸引人们去体会“选择公交优先,就选择了高效率”。

人们的一切努力似乎都无异于扬汤止沸,情况看来正在越变越糟,车与路的矛盾越来越难以调和。“中国许多城市将面临交通彻底瘫痪的危险,”兼任北京市交通工程科研所所长的市公安交通管理局段里仁副局长估计,这个危险将在最多不过10年内降临。

拥挤不堪的车流对环境的影响也不容忽视。“许多人认为目前城市地区的空气质量问题将通过使用更为洁净的车辆得到解决。”美国学者简·霍尔兹·凯在其新作《沥青国度》一书中说。的确,由于燃油效率以及汽油质量的提高,1984年以来,美国每辆汽车碳氢化合物的排放量平均减少35%。但霍尔兹接着又指出:“不过,车辆行驶里程的增长预计将会掩盖车辆尾气排放方面可能出现的任何改善。更不幸的是,汽车的数量肯定会越来越多,里程表也会转得更快。”

作为矛盾的直接导因,汽车似乎难咎其辞。然而不要忘记,在1899年,汽车是一种合理、进步的选择,它帮助人们实现了对流动、空间和身份的普遍渴望。

“它仍然在起到这种作用,”霍尔兹说,“正是出于这一原因,许多发展中国家正在步发达国家的后尘,从而给它们的城市带来沉重的后果。同样由于这一原因,人们试图减少汽车使用的努力大多已经失败。”即使在中国,汽车也正从一种奢侈品成为大众的宠儿。目前北京、广州等城市的私车拥有量每年以35%的高速递增。据中国汽车工业协会预测,一旦汽车价格降至人均1年半收入的水平,轿车将更大量地涌入中国家庭。到2000年,中国的600万辆轿车中会有120万辆私车;而到2010年私车数量将猛增至1220万辆,接近轿车总数的60%。

这是一个比车与路的矛盾状况更为严重的事实:随着流动手段的增加,人们已不仅仅在近处活动,活动空间正在急剧增大。在老舍先生的小说《四世同堂》中,祁老太爷一家过着堪称老北京人的典型生活,一家老小平日很少迈出小羊圈胡同,大孙子教书的学校也不过步行三五里路,出远门,坐一趟邻居小赵的洋车,也是很偶然的事。然而最新的调查表明,现代北京人平均每人每日的出行次数从1990年的不足两次增加到1996年的2.7次,而且纯粹的市内出行仅占6.5%。即使在人口密度高达每平方米4万人、被称为“集中型”城市典型的上海,居民每日出行也超过了2次。

由汽车引发的交通堵塞使人们无法容忍城市,于是越来越多的人开始搬向郊外,但郊区化又使人们越发离不开交通。大批居民向城外迁移,不仅对房地产商,对汽车制造商们也无疑是一大福音。二战后,美国汽车工业的大发展就是得益于城市郊区的迅猛发展。“一旦你决定迁居大兴,而工作单位又远在海淀,”国家建设部的青年学者乔军山说,“首先恐怕就得考虑是买辆二手的北京吉普呢,还是咬咬牙用分期付款的方式开回一辆‘富康’。”

事实上,当汽车把更多的人聚集到郊区,以至于分不出哪儿是市中心、哪儿是郊区的时候,一个无限制城市化的恶性循环才刚刚开始:汽车带来的流动性造成了城市的扩张,而扩张的城市又会引发新的更大规模的交通堵塞。

“汽车以及其他已知和未知的交通工具本身并没有病,”美国经济学家韦特·吉布斯在最新一期《科学美国人》上发表的《交通的老大难问题》一文中指出:“它们是人类发展的必需,但它们的广泛使用确实反而减少了人们活动的自由和机动性。”

就像服用抗抑郁药使人变得更加抑郁、办公室的计算机自动化需要更多的纸张文件一样,一辆汽车在10秒钟内从0加速到60英里/小时,然后长时间陷入车阵之中寸步难行,人们期望以扩张获得自由便利,却面临周而复始的拥堵与破坏。这使人想起了历史学家爱德华·泰讷的“报复效应”理论(revengeeffect)。技术与发展不仅没有给人类缔造福祉,反而以令人啼笑皆非的方式给我们以屈辱的教训。

“就汽车而言,”吉布斯说,“我们很难说清对它的情感,它给人提供了极大自由和高速度,可这种自由和速度已不能与50年前的黄金时代相提并论,即使采用再先进的技术也无济于事。”“不管怎样,汽车将长期留在我们身边。”吉布斯说,“我们可以做的只能是尽可能限制个性,维持秩序。”

无独有偶,德国宝马公司总经理贝雷德·皮舍茨里德去年参加法国世界汽车博览会时也表达了同样的观点,他说:“我们必然减少交通量,为了生存,人们往往要牺牲一些自由发展的欲望,这是一个简单的道理。”“所以,我希望大家都来买汽车,”皮舍茨里德说:“但我奉劝你们把车买回家后,更多地让它停放在车库里。”

路越修越堵,修路永远赶不上人们购车的速度 交通