诗意何以安居

作者:三联生活周刊(文 / 刘天时)

图纸上的家

10月6日是世界住房日。今年的主题是“未来的城市”。为了这个节日,我们城市负责规划和设计的领导部门——首都规划委员会和城乡建设委员会在翠微路建筑大厦组织举办了“第二届人与居住展”。参展的“成果”包括北京14个试点、示范小区,9月份刚刚揭晓的高层住宅设计竞赛优秀设计方案和立面设计,以及一些小区规划。

这个长达20天不收门票的展览除了迎来了一些建筑设计专家的苛评,还引来了不少非专业人士的想像、嘉许和叹息。挤在8人间宿舍的大学生、杂居四合院的老北京,居无定所的租房族,他们通过这些色彩绚丽的建筑效果图、形式错落的模型和笔触细致的平面图想象着漂亮的房子未来的家——不真实的感觉只存于那涂得过于蓝的天和电脑绘制的环绕建筑的“居民”怎么是黄头发蓝眼睛?

这次展览的重点——高层住宅设计方案——据首都建设规划委员会谢远骥先生讲,是对“北京市‘九五’住宅建设标准”的一次“成功的传达”,体现了人本主义倾向和人文关怀。

据介绍,新“平面设计更合理,功能分区更明确,充分采光,体型多样,立面造型错落有致提高舒适度营造家的感觉”已不再是口号,已是落在建筑师尺规之下的“人道”。

厨房。这才叫厨房。靠近入口临着客厅,不必担心鱼腥油烟弥漫居室,边掌勺可边与宾客闲聊,全面配套的洗菜池案板台碗柜灶台使“洗、切、烧”顺理成章,而预留的排烟机条件(排风道,合适的位置,电源)和足够大号冰箱出入的房门(宽不小于80公分)使厨房现代化不必再凿墙打洞。

卫生间不单单是解决五谷轮回之所,而是要“容纳基本卫生活动所必需设备”。淋浴器、浴缸、洗脸盆、拖布池、排风扇……还要有“小鸭圣吉奥”的位置,上下水电源插位也是必备之需。

“我们太太的客厅”呢?起而居的地方,炫耀和社交的地方,壁挂、沙发和全套的高保真音像设备还有真假艺术品拥有了12平方米以上,落地窗连着阳台的摆谱的空间。

除了你们家防盗门里的客厅,邻里门还共同拥有可摆花弄草,谈天说地,小孩子跳皮筋、妈妈们织毛衣、爸爸们下象棋的宽敞的楼道大厅。不知这种热闹,孤独谨慎的城里人会不会习惯?

还有,图纸上的新房子,绝不像前三门大街的“板砖”也不像金台里二十几号(楼号随大部分墙皮剥落)楼一样没体面,它们可能是T形、蝶形、Y型、X型,可能是粉绿、乳白和洋红色……朝向的慎重和外型的含蓄正是基于对阳光对美的审谛。

如果你对初装修不满意,或者结了婚,生了孩子,请了保姆对房间结构有了新要求,单元间的承重墙和单元之内的轻质隔音墙则使重新分隔不必大动干戈,不影响房子寿命。

预装的电视天线电话插座、有光通风的电梯厅、可视门铃、残疾人的无障碍通道、有分有合体现孝悌适宜老龄社会的两代居……

据此次设计比赛负责人之一谢远骥讲,这21套经专家3次筛选脱颖而出的方案将是“跨世纪住宅”的图纸——印册颁发,凡选其一者,设计方案可免检。

房子……家……正当人们为图纸上的小康生活津津乐道的时候,房子的“立意”已有了悄悄的变化。

居住的机器

当年现代建筑大师宣布“建筑就是居住的机器”,作为理想,作为理论,可能更多的是形而上的意旨,但在今天,电子技术俨然作出了新诠释——现在流行“有头脑”的房子。

钢铁、玻璃、混凝土取代了泥巴、衰草、石头、木头;继而,电子计算机、红外线、遥感器张牙舞爪建立起所谓“大脑与神经系统”。1984年,作为后现代建筑起点的世界上第一幢智慧型建筑,美国哈特福德总面积120000平方米,拥有1050个传感器的城市广场已经没有什么噱头可夸耀了,两年前布鲁塞尔的“未来居室”已经有了会行走能自动温水的遥控浴缸随时随地的服务,四根柱子和两根混凝土横梁支撑的房子真像机器一样,可以随时拆装,换墙拆顶,重新组合,又喷又烘的生态无纸厕所之外又有做饭速度快一倍而炉面冰凉的电磁炉灶……

最近的话题是“时代英雄”比尔·盖茨的西雅图新居。这个7年前开始动工,10年前开始上报吹嘘,耗资6000万美元的豪宅终于在今年夏天竣工。毗邻华盛顿湖西岸,拥有100多个停车位,可同时容纳300多人就餐的宴会厅,可停泊大型游艇的码头……暴发户式的摆阔之外,更有其主人的时代风范;单单是走廊和房间墙壁上就装了370部电脑,作为新形式的壁画,它们会察言观色,根据主人或客人触摸主入口时的情绪(体温、血流速度、手的湿度和力度等)选择适宜心境的名画。当然,室内照明、温度、湿度也由电脑根据情感测定进行控制……

与其说是家,不如说是现代电脑博物馆。人们对“比特智商”的崇拜似乎要比对自然的怀旧强烈得多。以机器住宅风格闻名的美国设计师琼斯就认为“模拟自然的形式,创造什么诗情画意是过时的想法”。他甚至反对建筑与大地与景观的融合,他用集装箱做房子,他强调的是经济和功能。

比琼斯更新的时髦是生态住宅和节能住宅。自从1987年瑞典的“健康材料大会”宣布全世界的病态建筑占30%以来,人们开始反感地板革、壁纸和油漆,这里面有苯,聚氯乙烯家具里有甲荃,磁砖散发放射性元素……生态建筑保护自己,也主张回归自然,减少污染,屋顶上的绿化,阳台花盆里的农业均属这一派作风。

房子越盖越细致,功能越来越齐备,人们真的可以“安居”了吗?

门前桃树窗外梨花

安居?

政府工作报告里的“安居”意思大概是:决心要盖一些房子,给城市里大量没有钱没有房子的人——但是因为“种种困难”还需等待。

胡塞尔海德格尔们的“安居”(todwell)则是现象学(一门哲学)中的关键词。家(home)是心神安宁是照护,“安居”是寻找是构筑,是既存在又超越的“完整的存在”。

你的我的城里人的“家”的“安居”是什么?

是三室两厅的单元房还是一种渐渐淡忘的童年梦想?

建筑美学、建筑心理学、人体力学、行为设境理论、智能化技术指挥下的标准设计居室装修似乎穷尽了“舒适”与“温馨”的行头:心理学家费希纳计算出了房间的“舒适高度”——H=lg(s.a+l),H是舒适高度,s是平面积,a是平面系数;重复的装饰性图案最好不超过5,因为这是人们一次性视觉读数的极限……但是,但是……我们的房子没有了“伞”状的屋顶和插着野花的篱笆。听听澳大利亚乡居独宅的居民为“篱笆”的“辩护”:“……人们在大地上圈出属于他自己的一小部分,把自己的标界立起来,不管多小的一块地,他愿意他的领地与众不同,在那里他感到安全与快乐……这就是篱笆干的事。”

在这似乎“矫情”的辩护之外,现代主义第二代建筑大师路易·康也对“居家感”(at-homeness)作过探索。康曾非常自信地认为人的欲望可分为“学习、聚会和幸福”,与之相适应的3种物质形态是“学校、街道和房子”,但是在他结束对非洲土著居民居住条件的考察之后,他开始怀疑物质上的精致、功用上的奢华与“家”的概念有何相干。简朴的乡居可能更体现人类存在的自信。

国内青年建筑师杨瑛则从当代人在土地人口压力下选择高层楼内的“蜗居”缺乏垂直感——没有阁楼(与梦境与远瞻相关)、没有地窖(与潜意识与神秘相联)——的角度,认为“分层设置的单细胞”无法挽回“家居感”。

“护存大地,接受苍天,引领人类,等待神明”——诗人荷尔德林“诗意地安居”说的不是房子,当代人“居家感”的困惑似乎也不单单是住房紧张。随时可能安营扎寨又起营拔寨的现代“游牧”生活不允许闲情逸致不允许浸润和沉湎,而“家”还能是别的吗?它是心血与时间。

在结尾处,想讲讲一位编辑的“家”的故事。他是一个敏感的人。小时候住在北京鼓楼豆芽胡同的一个大杂院里,院子周围是银杏,中间有棵桑椹,桑椹引来喜鹊和贪吃的孩子,他爬到房顶吹口哨,看护果实,老远瞧见下班的妈妈。后来他长大成人,现在他住一套单元房,结了婚,他工作努力辛苦,他生活疲惫没什么乐趣,他像很多人一样想要一个“温馨的家”,想到了装修房子,想到了最新的关于“阳光、健康、运动”的时尚口号,想到了他想象力的极限:落地铝合金门窗,阳台上装个跑步器,云石大厅,橡木地板,全套纯木质进口家具。

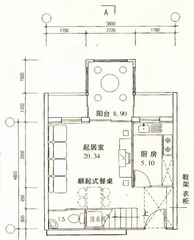

建设部建筑设计院青年设计师杨扬的“新居”:由跃层的“亭”和“廊”组成的T形阳台,一方面是对中国古代园林艺术

的借鉴,另一方面也是对由大体量混凝土建筑和现代都市空间“家”的反叛与回归(本文两图设计:杨扬张益铓) 建筑