中国电影市场情归何处?

作者:三联生活周刊(文 / 张玉杰)

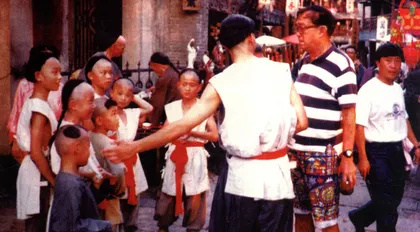

谢晋在《鸦片战争》拍摄现场

《鸦片战争》与《红粉》

今年7月1日前后,电影《鸦片战争》的“硝烟”弥散着全中国的电影市场,上海截止到7月5日,票房收入已达825万元,刷新了1995年10月由《红樱桃》创下的755万元上海国产片票房收入的最高纪录;浙江6月30日已达750万元;北京7月8日已超过330万元,重庆突破150万元。这些成绩斐然的数字,加强了电影从业人员的档期意识。种瓜得瓜,重庆市公司为《鸦》片的宣传费投入达5万余元,天津推出电影纪念珍藏磁卡,6月29日在天津光明影院,由太平洋拍卖公司主持的磁卡专题拍卖现场,尾卡0097,以2000元成交,触热了市场。上海永乐股份电影发行公司更是围绕着庆回归的档期意识,借助上海传媒的力量加大宣传力度。上海东方台跟踪拍摄的6集专题片《走近<鸦片战争>——一部巨片的诞生》,在《鸦》片封镜后不久就走进上海的千家万户。6月15日,谢晋率摄制组主创人员鲍国安、林连昆等出席在上海外滩举行的“离香港回归只有365小时”电视直播晚会。公映前4天,即6月16日,谢晋一行出席由上海市委副书记陈至立主持的《鸦》片首映式。一时间围绕着回归与爱国,《鸦》片才刚刚是“琵琶”犹抱,上海的各大传媒就已是“闹轰轰你方唱罢我登场”。它使团体订票又掀起了已沉寂多年的波澜,甚至连一些效益欠佳的单位这次也破例请职工看电影。许多影院首映时都出现了大红灯笼高高挂的喜人景象——“满”字赫然灯上。

一时间,票房成了可炒作的重点对象,且不说国外大片的首映面市,《阳光灿烂的日子》、《红樱桃》、《离开雷锋的日子》、《孔繁森》……一个个彩球纷抛,多年来“门前冷落车马稀”的电影院,也成了城市市民观光消遣的热闹场所。

80年代,中国的电影是皇帝的女儿不愁嫁,人们看电影多是单位发票,反正是有电影就看。开放搞活,电影票价上涨,由原来的0.20元普遍升至10.00元,上涨幅度是50倍,而一盒火柴的价格由0.02元升至0.10元,只是原来的5倍。再加上国产影片质量下降,电视、录像市场冲击影院,从80年代初到90年代初,全国的电影观众曾流失了100亿人次。仅1992年上半年,全国电影企业亏损就达7000万元,有6000多家电影企业另谋出路。

中国电影市场改革的起因是1993年广电部出台的348号文件。文件强调指出各地发行公司之间是合作伙伴关系而非原来行政意义上的上下级关系,一改中国50年代形成的省、地、市、县四级发行的政府格局。而真正全线铺开则是1995年,引进10部进口大片的同时,引进了国际通行的分帐发行惯例。即制片、发行、放映三方利益通过清晰准确的票房收入统计按比例分成来实现。这一年,国内第一部全面分帐的国产片《红粉》面市,它由一帮发行业务的陌生者介入,使原来不过200万元卖断的片子,最后片方以逾700万元成交。这成功的先例却为继《红粉》之后的国产片的全面分帐奠定了一个不可扭转的败势。

在美国,制片公司与放映公司形成两大阵营,发行公司实际上是制片公司的代理机构,相当于我们国内制片厂的宣发处。制片与放映的票房分配比例是48∶52左右。发行公司所占票房收入的比例大约是10—12%之间,算在制片公司一方。制片公司实际只有35%,而拷贝费、宣传费全部由发行公司承担。

中影公司引进大片的分帐比例是按国际惯例操作,由外商承担拷贝费、宣传费。《红粉》效仿中影大片由片方承担全部拷贝费,分帐比例是制片、发行、放映分别占票房收入的35%、17%、48%。在北京、上海等一级发行公司地区,接受票房30%的分帐比例,宣传费用双方分摊,这也是宣传费由片方承担的第一次。原来制片商只负责支付海报、剧照等宣传品的制作成本,现在还要承担各地上映前的映前宣传费。片方从35%中让出3%用于宣传,实际收入32%。这3%的宣传费用基本上成了发行公司的收入,发行公司实际投入的宣传费很少,甚至根本不投。发行公司甚至连影院门前挂的条幅、广告油漆都要和制片方算帐,至于市场回报多少任其自然。发行公司实际上做了一手无本买卖。制片方对影片运作的控制程度几乎等于“零”。排期决定着一部影片的生杀大权,再好的影片,影院排期不足,或是发行公司存在“不平衡心理”,票房都时刻存在着夭折的可能。片方企图用合同形式把档期、排期确定下来,而实际契约如同一纸空文。除了制约片方不供足拷贝,不付足宣传费之外,排片档期的确定,片方无能为力。

北方某大省上映《星光俏佳人》,投期、排期都白纸黑字写在合同上,宣传费片方已投入了3万元,拷贝也到了位,上映前一周突然改映中影大片。片方与该公司业务经理交涉,答案是:“没办法,要不你打我一顿吧。”

又一个失控项目是截留瞒报,分帐发行的前提是其准确的统计。在没有法律保障的中国电影市场,一切全靠操作者的良心发现来维持。

《红粉》的分帐发行结果举步维艰,当时各省电影公司仍留恋于卖断形式,辽宁是全国最后一个接受分帐的地区,直到1996年上半年才签署第一份分帐合同。有的大省“规定”片方,2万元以内卖断,超过2万元全部分帐。这种强硬变相的压价致使制片厂在“大有文章可做”的分帐发行面前俯首帖耳。《鸦片战争》试图将分帐比例由35%提高到37%。而遭到全国省级公司的抵制,江苏成立的长江影业公司本身是地市公司的联盟,竟然在1997年初给制片厂的分成比例是28%,为全国最低。

鲍国安饰演民族英雄林则徐

《红粉》剧照(赵芸供图)

在游泳中学会游泳

《离开雷锋的日子》是国内第一部事先看好档期,实行倒计时创作的影片,美国操作得最好的档期影片是《辛德勒的名单》。为赶上纪念世界反法西斯胜利50周年,影片面世整整推迟了5年。

从《离开雷锋的日子》不由得就想起《较量》。这是一部纪录片首次用商业运作取得了出人意料市场回报的样本。北京新影联宣传策划部经理高军,在一次全国电影宣传工作会上,第一次提出了“宣传策划也是生产力”的口号,1997年春天,上海东方院线为配合《红河谷》的上映,在几天内,根据影片分别剪出了5分、10分钟预告片,及3分、15分、30秒、15秒、5秒五种广告版本;还推出了15分种的“《红河谷》制作专辑”,剪辑出影星宁静从影以来的影片回顾;与中唱上海分公司合作,制作出版了《红河谷》电影音乐CD,宁静在片中演唱的MTV。

这种包装营销,在商业化大潮中,当然还属刚刚起步。

目前美国每年生产400—500部影片,投入市场近千部影片,宣传费用动辄高达3000万美元。电影业已成为四大支柱产业之一。影片拍出来,首先在国内院线发行,然后是国外,再把已上映过的电影制作成录像带、影碟向家庭出租或出售,然后再提供给收费电视台、有线电视台播映,最后提供给卫星电视台。由于法律对电影著作权法的有力保障,美国电影在国内年放映收入达50亿美元以上,录像带销售、出租收入达70亿美元,再加上海外发行,美国电影年收入达300亿美元。

面对美国影片的强大冲击,韩国电影法规定影院每年放映国产影片的时间不能少于146天,韩国国产影片的年发行量为60部,进口美国大片达300部。法国为了缓解电影与电视、录像业之间的问题,专门成立了“录像发行特例委员会”,该会有权批准部分电影节目在影院上映不足一年之前可做录像发行,但是美国大公司财大气粗,为发行好他们在法国的录像节目而不惜在法国电视台的黄金时段大做广告,法国规定的“一年界限”和“特例”已名存实亡。统一后的德国电影国产影片的年产量保持在60—70部,1993年市场比重由10%下滑至8.38%。面对美国电影的冲击,德国著名导演福尔克·施伦多夫,在1992年着手创建欧洲最大的“媒体城”——欧洲电影中心,试图抗击好莱坞。无奈好莱坞无孔不入,近年来,好莱坞电影除卖座外,还引发了相关产品的畅销。据统计,仅1994年,美国与电影有关的商品零售收入高达70亿美元之巨。最早开始生产电影相关产品的迪斯尼集团,1995年就有1/5的营业收入来自其产品的销售所得。华纳公司邀请NBA最著名的球星迈克尔·乔丹与卡通人物合成拍摄的《空中大掼篮》,共推出多达3000余种的相关产品,刷新了迪斯尼公司一部影片所囊括的电影商品纪录。

在这一点上,中国电影业还几乎是一个空白。近年来出现在中国电影市场上的电影磁卡,在广大影迷和收藏家族中悄然走俏。1996年4月9日在上海诞生了中国第一张电影磁卡——和平电影卡,它是为纪念上海有50多年历史的和平电影院拆除重建而制作的。发行量与和平影院的坐位数相当:651张,一经面世,价位就一直居高不下。目前地摊上已炒到1200元。

这几年,我国近3万家影院在先后经历了增设咖啡厅、变大厅为小厅、引进大片等种种尝试后,尽管也得到了类似《阳光灿烂的日子》、《红樱桃》、《离开雷锋的日子》、《鸦片战争》这样高投入高回报的收入,但对大多数国产影片来说,在市场上仍然举步维艰。继受到进口大片、电视等传媒的冲击之后,中国电影更险恶的是面临进口VCD的冲击。与国外音像出版业不同,我国的音像出版业从它起步时起,就由于它的利益驱动而匆匆上马,当文化主管部门意识到它的正负面的影响时,音像市场已很难控制。首先全国没有一个统一的审查部门和相关法律的制约,长期以来形成了上面是“三国演义”,下面是“八国联军”的混乱局面。广电部最近加快了进口大片的引进速度,如《失落的世界》美国是今年5月27日面市,我国在8月8日就在国内公映,对盗版VCD有一定的抑制作用。但它并不是国内引进大片的普遍速度。

最近国内将引进十二条VCD生产线,不日将在全国上马。其中广电部的3条生产线将由北影厂统一管理,为我国VCD市场的规范化、法制化迈出了重要的一步。但面对国外大片高昂的版权费,及国内电影业现有的生产能力,国内VCD生产线在现实面前将很快步入“无米下锅”的尴尬境地。

而与此同时,国外大企业捷足先登,今年8月,美国宝丽金(POLYGRAM)公司,买下了中国的《红色娘子军》、《白毛女》、《智取威虎山》三片的VCD制作版权。如何遵从游戏规则,如何在强手如林的对手面前生存下来,已是中国电影业和VCD生产线共同面临的问题。

两年前,从北京“JJ”舞厅引进“穹幕”设施起,电影业曾追求设施的引进。今年5月中旬,动感电影(DynamicMotionCinema)“挑战者号”时空穿梭机在北京动物园亮相以来,经营情况良好。“挑战者号”一次可容纳14人,每次乘坐不超过6分钟。我国目前已分别从美国多伦多公司、加拿大伊麦克斯公司、英国汤普森公司先后引进10套动感影院设备。但动感电影能否为中国电影市场带来生机?《中国电影市场》杂志主编饶学谦认为,动感电影,穹幕、环幕、大屏幕终究都是电影业的杂耍,而非电影业的主流。因为电影作为一种视听艺术形式,自有它的语法规则,动感电影、穹幕等影片的制作人为地追求一些特殊的视听效果,势必要做很多违背电影艺术规律的事情。

其实,随着高科技的迅猛发展,穹幕、动感电影等已成为国外发达国家电影业中的昨日黄花,大屏幕数字式家庭影院系统已经使家庭娱乐方式出现了革命性的变化。越来越多的影院业主已开始安装8层楼高的超大银幕和三维电影放映机。而作为信息时代的标志,电脑售票和自动售票机已堂而皇之地走入国外发达市场,电影观众想看电影只须“手指轻轻一按”,形成了电影随时可见,电影票随时可取的大商业行为。

在这样残酷的市场竞争中,我们很难有优势。

今年上半年,广东巨星影业公司和东视在沪宣布,将在全国100家电视台开办“电视电影剧场”,与此同时52部电视电影也从6月5日起先后进入拍摄,这些电视电影每部投资为80万元,它将把电影的制作精良与电视的迅速传播合为一体。

放眼国际市场,这不啻成为我国电影业的权宜之计,中国电影业的发展将是光荣与梦想。中国电影业要在商业竞争中守住自己的阵脚,除了在商业操作的大海中学会游泳,最终还要靠自己产品的特色与质量。应该说,我国市场的消费水平将日趋上升,我国人口的天文基数将为我国电影奠定一个坚实的基础,而我们的电影市场开发才刚刚开始,它将在自己的游戏规则内优胜劣汰。

《红粉》剧照(赵芸供图) 鸦片战争红粉离开雷锋的日子中国电影市场红樱桃剧情片