生活圆桌(47)

作者:三联生活周刊(文 / 廖一梅 何宏 田七 汪子东 邵华)

知识分子的非知识分子方式

廖一梅

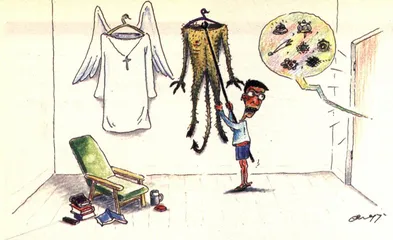

戏剧导演孟先生应该算是个知识分子,4年大学,3年研究生,排戏之余,经常写些讨论戏剧和文化的文章,他家里整面墙的书架也可证明他不是个车水贩浆之徒。但这个说法肯定有人不信,例如他的邻居。

戏剧导演的邻居也是知识分子,他们是一对搞理工的中年夫妻,男的来自江浙一带,女的籍贯不明。戏剧导演从未与他们有过任何接触,从何处得到这些信息?源于隔音很差的墙壁和他们喜欢门户洞开的习惯。

一天半夜,知识分子邻居为古罗马语和古希腊语的符号问题产生了激烈争论,时间长达一个半小时,中间夹杂着夫妻争论时惯用的强辞夺理和人身攻击。戏剧导演起身把门户大开,架好唱机,开到最大音量,让RollingStone响彻整个楼道,以此结束了知识分子邻居的讨论。5分钟以后,有人来敲门,是穿着睡衣的邻居。戏剧导演拒绝打开防盗门,于是女知识分子插着腰责问道:“你知道现在几点了?”戏剧导演以惯常的戏剧风格回答道:“这正是我想问你的!”知识分子邻居难以死缠滥打就此败下阵来,RollingStone又响了10分钟,最后警察来了——这才是知识分子的应当作为,求助于秩序的维护者。现在到了最有趣的情景:戏剧导演穿着T恤和小裤衩在铁门后走来走去,拒不给警察开门,并且不肯答应今晚的以后时间不再放RollingStone。如此纠缠了20分钟之久,警察烦了,看出屋主不是善良之辈,但又缺乏对他进行制裁的理由,便尽警察之责警告一番走了。

从此,知识分子邻居的讨论会彻底改在家庭内部进行了。那一晚的较量一定使他们得出结论:此人乃市井无赖,不可和他一般见识。这就是非知识分子方式的好处,一劳永逸地战胜了知识分子。

不当知识分子的好处还很多,例如戏剧导演上街就颇有优势。眉头一皱,眼睛一瞪,形象颇为吓人,决不像知识分子。由此出租司机不拒载,买东西没人敢加塞。

遇到有人采访戏剧导演,他喜欢谈到知识分子的责任,每到此时我便想笑,我们是年轻一代知识分子——好处在于,想当的时候才当。

肚脐儿

何宏

今年夏天很热,我爹总搬把躺椅在院里乘凉,他上身赤裸,不大雅观。但我妹妹在他身上发现了一个美丽的地方,她说:“爸,你的肚脐眼很好看。”

于是,我也仔细观察了我爸的肚脐儿,那肚脐儿是一个规则的半球状。马三立讲过一个相声,说动双眼皮手术,上眼皮和下眼皮都被笨蛋医生割了一刀,结果弄得眼睛跟肚脐眼儿似的。马三立先生肯定没见过我爸的肚脐儿,好看的肚脐儿。

按照我妹的观点,肚脐儿好看,就可以穿今年夏天最流行的露脐儿装,在上衣和下衣之间,露出美丽的肚子。

这显然是一种“只见树木,不见森林”的观点,因为我在街上见到穿露脐儿装的女性,是无暇看仔细其肚脐儿长得究竟如何的,但我能看到她们的肚子。

多年以前,有个叫张晓敏的女演员在《大众电影》封面上发了一张穿露脐儿装的照片,结果引发了一场讨论,讨论的焦点就是女演员张晓敏该不该在一本发行量如此大的杂志上露肚脐儿。这是关于风化的讨论。

如今,谁也不会讨论是否应该穿这种“败坏风化”的衣服的问题了,但是,美化的问题也无人提及。我想,我们已经脱离对服装进行道德评判的时期了,谁穿什么都有自由。但是,我们还没有进入到对服装进行美学评判的时期,或者说,我们只对哪件衣服好看有评论,而没有把衣服跟身体结合起来。

显然,穿着越暴露,对身体的要求就越高。而女人们大都知道如何扬长避短,肩部漂亮,穿露肩装好看;腿美,穿短裤短裙好看,肚子则是一个易被忽略的部位。穿露脐儿装,肚脐儿是否好看非常重要,肚子是否平坦也重要。但光是平坦也并不就好,最好是有点儿肌肉。

其实,北京的男人们早好多年就穿上“露脐装”了,天热,他们把背心撩上来,露出肚子,非常凉快。女人们在今年忽然爱上露脐装,一个原因是今夏北京高温罕见,一个原因是时尚之风。

但是,对于女人穿露脐儿装,不能让她们仅仅凉快就够,还要求好看。我想说的是:露出一部分身体就性感,这观点太陈旧了,关键还是身体本身要好看性感,你要露肚子,别让人家看见那是一堆白花花的肉,要有点儿美感,要练仰卧起坐。

女人如此要求,男人也该如此要求。但穿衣服这事,要从女人做起。

礼貌

田七

我是一个讲礼貌的人,并以人讲不讲礼貌作为一个取舍人的标准,这是一条原则。

我住在一个老四合院里,街坊有几个下岗的中年人,北京话叫大老爷们的,不知谁在山西有个亲戚,决定在那边开一个饭馆,算创业,解决自己的工作问题。这是一件好事,但他们总在我的窗户底下讨论细枝末节,每天到凌晨3点,一边喝啤酒和白酒,到最后群情激昂,闹得我无法入睡。有一天我在早上3点被吵醒,想着白天上班还有很多事情要做,很着急,很生气,又害怕他们熏人的酒劲,因为像我这么一个不会说北京话的南方小个子,半夜冲出门去对着一群酒鬼嚷嚷,好像是有点儿欠揍。于是我决定采取礼貌一点的行动,朦胧着眼睛走出门,说:“大哥大姐,小声一点行吗?明天还要上班。”他们静下来,胡同里其他的住户从来没人对他们说过这句话,他们觉得有点意外,说“好吧!好吧!”然后就回屋睡觉去了。

通过这件事,我知道他们是懂礼貌的。这是一条原则。他们知道这原则。

在北京东郊的一个饭馆。晚上8点多,我和两个朋友,饿得饥肠辘辘地在那个饭馆里吃肉饼,肉饼不坏也不好,但很对我们饥饿的胃。旁边有两个20多岁的年轻人叫了一个火锅吃涮羊肉,也许是肉不太新鲜,两人对老板说要换。老板操着浓重的京东腔,瓮声瓮气地说不同意,于是吵起来了。两个小伙子讲了很多肉质量如何不好的事实,很有火气;老板则只问:“哪坏了?哪坏了?”,火气也很大。吵架声把饭馆的邻居招来了,老板对邻居说是小事,让邻居回村去看看。可怜的小伙子没听懂他话里的意思,等村里几个壮劳力冲进来已经来不及了。老板从柜台里操出一把锈迹斑斑的军用刺刀,他的老乡们则从脚下扒下一只厚皮鞋,把两个小伙子暴打一顿(当然还没用刀捅人)。小伙子们满脸流血,痛哭流涕地认了错,通报自己的工作单位,最后为他们一口没吃的那顿涮羊肉付了全款。

我们3人在旁边的桌子上默默地吃着,一句话没说,包括我们在体育大学摔跤队的同学,那把军刺把我们都吓坏了。待我们结帐离开的时候,老板很抱歉地说:“哥儿几个今儿没吃好,对不起,明儿再来。”老板知道礼貌是一种原则,他按原则办事,干扰了我们吃饭就道歉。

街坊和老板都知道讲礼貌,知道原则上该怎样办事。可惜,我对他们的所做所为都感到恐怖。知道原则上该怎么办事,跟办事有原则,这是两个概念。我们的社会都在宣扬讲礼貌,这是前一个概念。至于后一个概念,这是每个人自省的事,现在还谁也顾不上。

讲述老百姓自己的酱油

汪子东

对类型化的嘲弄是让人解气的一档子事。两年前,北京放映了昆丁·塔伦梯诺的电影《低俗小说》,一同观看电影的有中国人和美国人,美国人边看边笑,笑的次数明显多于中国人。这倒不是因为他们更懂幽默或更愚蠢,只是他们知道更多可笑的地方。

同理,如果一个美国人在今天晚上的北京电视台上看到这样一条广告语——“讲述老百姓自己的酱油”,他恐怕不会像我初次聆听到这句广告语时那样开怀大笑。

北京人做菜,总莫名其妙地喜欢放酱油,即使炒油菜、柿子椒、蒜苗也不例外,因此,酱油是个大市场,需要多做广告。可惜,我忘了这条广告宣传的是哪个牌子的酱油,我曾不止一次地想记住这牌子并在以后多多消费之。从这一点上看,广告语的效果有点儿偏差,但我要衷心感谢这家酱油厂和这条广告的创意者。

当年,中央电视台“东方时空”节目给他们的“生活空间”栏定位,定了半天没定准,最后定到了“讲述老百姓自己的故事”,这番事迹曾广为传播。而后,扛着摄像机跟在某些人屁股后头记录其吃喝说话办事的电视片如雨后春笋般泛滥,据说,此类节目叫“原生态”。

警察是此类影片中的一类明星,他们怎么抓贼,这让人爱看。但是,仍有影片纪录他们怎么指挥交通,这我们每天都能看到,不想看。

依我看,原生态电视片有两大功劳:

一是宣传了“社会大同”的理想。常有记者总结经验般讲他怎样软磨硬泡地哄当事人答应出镜并表露自己的隐私,我们看到了别人的隐私,别人也愿意讲,这多好,其乐融融。

二是锻炼了公民的艺术素质,尤其是表演才能。如果故事的主角无隐私可曝,那么他们的表演功底就对此类影片的好坏起决定作用了。

按某种精神分析的电影理论的说法,观众在电影院里满足的是一种癖好。由此看来,“原生态”电视片的制作满足的是与之相对应的另一种癖好。

当这类节目源源不断地生产并播放出来时,我真是觉得振奋:只有当人们认为自己的生活充满戏剧感并可以自恋地欣赏时,他们才会干这档子事。

有多少人愿意拍,就有多少人愿意演。演与拍都需要动脑子,但不需要太高的智商。而老看此类片子,容易把人看傻。

这真是个缺乏创意的年代,幸好,有人站出来,用同样好听的男中音说:讲述老百姓自己的酱油。

显然,这条广告语不可能繁衍为讲述老百姓自己的暖壶,讲述老百姓自己的枕套,讲述老百姓自己的内裤。它讲的就是酱油。而那些不绝于眼的“原生态”电视片则要在暖壶与枕套、内裤与酱油之上继续它的美学道路。(本栏编辑:邵华) 戏剧爱情电影智利电影