乘公汽、倒垃圾、上厕所——此时此境的生活怎么过

作者:三联生活周刊(文 / 刘天时)

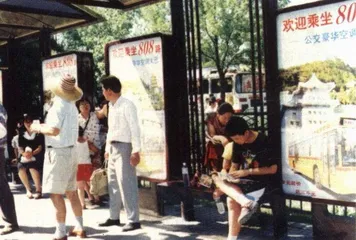

许多外地旅游者也知道808,他们或许是慕名而来?

808彻底改变了人们乘公交车的习惯

公交车的新时尚和名古屋怀旧

与“垃圾研讨”里纠缠不休的是非对错相比,北京城在公共交通方面的好消息频频。6月25日长安街开辟了公交专用道。按推测,黄虚线内的1路、4路、52路和57路,无需与小汽车争夺空间,亦步亦趋,尽可以一路顺风。7月18日,北宫门至前门的808路空调公汽专线开通,打破了上班族“酷暑中的煎熬”。据公交部门消息,最近,另将开辟崇文门外大街和阜成门外大街两条专用道,8月底之前将另有4条空调公汽专线开通:西客站至八王坟,北工大至颐和园,永定门至王府井、亚运村,十里堡至恩济里。

有点不习惯。这是记者7月29日随行808路访问的数位乘客的基本感想。彼时,他们仰坐在套有白色靠垫的软座上,在飘忽的背景音乐中翻开报纸,神情怡然。但可能他们还无法忘记两周前的情景,年积月累深刻的“习惯”。人们“习惯”了挤、抢、闷,“深度接触”的公车生活;习惯了以下统计数字:北京城区交通出行量36%由公交车承担,高峰期平均每平方米载客10—13人,平均时速是9.2公里,高峰期5公里,正点率8.4%,平均每车次晚点13分钟;习惯了这样的逻辑:公共汽车是挤的、闷的、慢的,那就应该是挤的、闷的、慢的。

蛊惑抱怨的另一组统计摆在城市交通决策规划者的面前:我国沿海及内陆发达城市(最具购买小汽车能力的城市)人口密度均在10000人/平方公里,人均活动面积小于100平方米。北京人均活动面积36平方米。1996年北京市人均道路面积4.4平方米,上海1.6平方米。公共交通相对路面占有量为27%,相对客运量69%。单位及私人汽车占77%的交通负荷,客运量12%,单位运载量自行车占有道路空间是公共汽车的10倍……

路面可能性、资源配置、社会公平……无论从哪个角度讲,公交优先都该是不争的策略。

40年代后,西方对小汽车的“暴发户”式的热情因交通拥堵污染严重而逐渐平复,“还路于民,公交优先“细化到公交的各个层面。曾到过新加坡、日本等地调查访问的学者、清华大学交通研究所所长史其信教授对名古屋的怀念由城市平凡体贴的细节组成:80年代的名古屋不但拥有时速400公里的“新干线”与其他城市联结,城区内的巴士已实行司售一致的打卡制,车厢内配有电话、电视,候车站有残疾人轮椅专用的斜坡,路口的红绿灯配有声音装置……“这是公交优先的途径,也是公交的本质。”快速、便捷、舒适和经济,是将小汽车、出租车搭乘者和骑自行车者吸引到公交车上的资本——因为,毕竟,谁也没权要求每个搭车者牢记汽车尾气排放量,占路面积,在个人舒适与公共危害之间作出大公无私的选择。

据讲,史教授目前研究的GPS卫星定位系统一旦运用到公交上,“等车的将不再心急如火燎,因为通过屏幕他知道公车就在途中,3分钟后抵站,而公车上的乘客也无需看售票员脸色,站名、沿途单位建筑已了然显示在车前屏幕上;公交专用道上的交通指挥中心也将提前预知车行环境,为公交车开绿灯……

“钱是一方面,观念,对公交的理解是另一方面。”史教授讲。

吴先生的新习惯和垃圾研讨

下午5:00。家住北京东四的吴文广先生迅速结束手边工作。来不及攻关(电脑游戏),来不及与秘书小姐打招呼,健步离开公司。必须赶在6:20之前回家!6:25分,吴先生将左右手各一只垃圾袋,站在楼下路口。6:30,随着由远而近的乐声,一辆垃圾车驶将过来,后斗张开,吴与众邻居纷纷将垃圾投入,拍手转身上楼,垃圾车则在民乐高亢的节奏中驶向下一个住宅区,那里已有人恭候多时……

吴先生的“新习惯”显然是对我们这个城市“新举措”的响应。据北京市环卫局郭卫东同志介绍,吴先生所居住的东四地区正试行一种最新的垃圾收集方式,后装式压缩车每天6:00左右,由朝内大街进东四路口经东单直至崇文门,一路慢行,收集居民生活垃圾,过时不候。据讲,此法是继垃圾堆、垃圾台、垃圾桶、垃圾楼后的第五代新产品,边收集边压缩,操作方便,无蚊蝇滋生之虞,“国外很多地区都这么办,有普及趋势。”“更卫生更人道,”如果将定时收集给居民带来的“仓促、等候、错过”等等不便忽略不计的话。

“吴先生们”在适应了垃圾带来的“新生活”之后,可能还将面对新的不安。最近,北京各报在讨论垃圾收费问题,倒垃圾也要交钱?

老百姓“一倒了之”的事这里展开了讨论。据报,目前我国城市生活垃圾正以每年10%的速度增长,97%的垃圾无法纳入实施处理,采取堆积法。历年的垃圾堆存量高达60多亿吨,侵占5亿多平方米的土地,全国约有200多个城市陷入垃圾包围之中。就北京市而言,1996年人均每天产生垃圾2公斤,全市年产量483万吨。“一年两座景山!”危言耸听的譬喻后面是专家呼吁“收费”。据环卫局郭卫东同志讲,每吨垃圾从收集到运输到填埋的费用近100元,这给靠政府财政补贴的环卫部门带来了“巨大压力”。

埋还是烧?回收利用还是一次倾倒?收费还是不收费?垃圾成了问题。还不仅仅是谁出钱的问题,它可能是我们现代生活方式另一方面的象征。早在1955年,美国《生活》杂志便预言了“抛弃型”社会的来临。“无穷无尽的垃圾成了消费时代商品社会‘阴谋’的证据。”60年代的激进论者凡斯·佩卡德一方面痛斥汰换和铺张导致的作茧自缚,另一方面对垃圾围城夸大其辞幸灾乐祸。而彼时的环保主义者则变得没头没脑,今天来个“禁用含氟氯碳化物”的游行,明天信誓旦旦要开发可食包装,后天又顶着国家科学基金的名儿,预言在不久的将来每家每户安上滑道和管道,麦片、花生酱和牙膏不再因繁复的包装产生垃圾,而是直接进入厨房,一挤一压,跟拧自来水龙头似的。

从70年代的反速食食品包装到后来的美国西雅图“选择限量式垃圾桶”——针对“垃圾将无限滋生直到填满垃圾桶为止”的垃圾帕金森定律,将垃圾桶分为60、30和10加仑容量不等3种,并据容量收费,再到新英格兰的资源回收大会,现代人步步为营。一方面从技术上解决回收再利用的障碍,建立资源循环都市——这方面北京的消息喜忧参半,昌平建起了垃圾焚烧厂,焚烧,洗气,蒸气取暖,炉渣烧砖;垃圾分类在西城大乘巷等居民区试行,但辛辛苦苦分好的类,由于国营废品收购站萎缩,垃圾回收渠道不畅,有可能再次被混淆。另一方面,循环中的每一环,产品设计包装到运输出售使用都该时刻有个警醒:少些!再少些!垃圾削量可能是“垃圾问题”的核,因为“削量”可能又会波及现代生活方式的重心:便利性。

电子厕所和北京的“第三次战役”

在畅想公共汽车的理想境界之后,大谈公厕是倒胃口的。因为如果我们把镜头从“公厕革命”设计大赛作品的泡沫模型转移到街巷实地勘察中来,描述是件不人道的事。

“哭、笑、跳、叫”这是北京市环卫局宣传处郭卫东副处长对全市3117座街巷公厕现状的概括。有洁癖的读者肯定不愿想象这4字后面的生动场面,那么,我来告诉你一些稀奇古怪的好消息:据报,日本现在流行电子厕所。此“所”实现了无纸。方便后揿下的按钮不是简单的冲水,而是水柱喷涌,在洗净之后还将送来热风吹干,吹干之后又要喷香水。此外,日本电电公社的设计锦上添花,马桶不单是五谷轮回之所,而且可以提供使用者有关血压、脉搏、体温、尿液和体重的综合信息,在液晶显示器显示之后又通过调制解调器送到诊所,以备健康监测。坐如此冬暖(冬季有热风)夏冷(夏天有冷气)有文化知识(可测知“臀纹”)的马桶的日本人把生活质量问题细化到无微不至的地步。

日本人关注的我们当然更要关注,但我们的起点不一样,层次不一样。据报,“北京讲文明、树新风、治理脏乱的第三次战役即将全面打响;”主持“战役”的市长贾庆林在电视上对着麦克风说要在国庆前修改建1000座厕所。据环卫局预计,改建后的厕所可能达到如下标准:高度在3.2米以上,有天窗,有隔断板,地面铺设防滑防酸碱材料,原则上不借别人的墙体……

请不要笑,在对比了电子厕所之后,这是更多人的现实和期待。

乘公汽,倒垃圾,上厕所。这些在很多人来说是不加思索或不堪提起的事情,可能并无大道理可讲,但可能包含了对生活质量最朴素的理解——舒畅、便捷地生活在此时此地此境。 交通