我与你真的平等吗?

作者:三联生活周刊(文 / 张进飞)

孤独的密西西比

赫尔南多离孟菲斯只有一个半小时的车程,是美国密西西比州北部一个不起眼的小镇。小镇唯一的特点是平静,但不久前却被一个17岁的白人女中学生打破了这种平静。

长期以来,赫尔南多高中有一个不成文的规矩:学校有两个校长,一个是黑人,另一个是白人;两个学生会主席,一个是黑人,另一个也是白人;级长和学生干事轮流担任,一次黑人,一次白人;学生投票选举年度最优秀学生时,也必须遵循这一原则,一次黑人,一次白人。人们一直都默认这一制度,因为他们相信所有学生都在这一制度中有获得平等表现的机会,他们说:“这种方法最合适。”

但这种方法对阿莱森不合适。在来赫尔南多定居之前,阿莱森一家在世界各地都居住过,不管在哪儿,阿莱森都坚信一个原则:“不用肤色区分人”。这个原则与赫尔南多高中的制度发生了不可避免的冲突,因为阿莱森不明白这种黑白分明的平等究竟是真的平等还是变相的歧视。她对这一制度的合理性提出质疑,她从未想到她的质疑会引起人们普遍的恐惧和强烈反应。

学校当局声称这一制度公平合理,学生宣布“不觉得这一制度有什么麻烦”,黑人学生杰米尼·鲍德说:“我尊敬并欣赏她所做的一切,但你必须面对现实。”在鲍德看来,现实就是如果没有这一制度,只占总数25%的黑人学生将得不到任何当选的机会。白人校长则问:“如果你试图去保护少数民族的权利,怎么能说是种族主义者?怎么能说是制造不平等?”

阿莱森有她自己的答案,她认为这并不是说谁是种族主义者,而只是说制度本身存在问题,它假设了一种并不必然存在的偏见。人们想去做正确的事情,却使用了错误的方法。阿莱森问:“如果人们停止指出孩子们肤色的不同,孩子们就可以逐渐忽视肤色的差异;如果人们继续在黑白之间划出鲜明的界限,又怎样能获得真正的平等?”

没有多少人愿意听她的意见,结果是她被剥夺了最优秀学生称号,地方电台称她为北佬和投机者,当她参加学生集会、要求发言时,人们推托、搪塞,人们想对她说的是:“阿莱森,闭上你的嘴。”

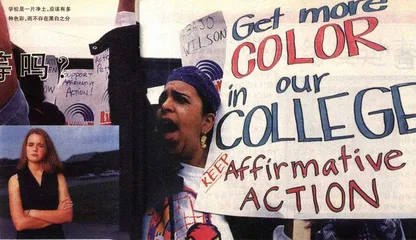

弱势的一定要被强调吗?

要闭上嘴的还有沃德·康纳利。

当康纳利步人加利福尼亚州议会大厦时,一个年轻黑人抓住他的手,说:“康纳利先生,你是一个叛徒,你是你的种族的耻辱。”

这是因为康纳利发起了一个运动,并结束了加州大学的定额分配方案(该方案硬性规定了加州大学各个分校在录取学生时应有严格比例,以保证一定数量的黑人学生、拉美裔学生和亚裔学生),运动的结果对黑人来说是灾难性的,在取消定额分配方案的第一年,1997年度加州大学伯克莱分校(U.c.Berkeley)法律学院的黑人新生数量下降了81%,洛杉矶分校(UCLA)情况也是如此。

但具黑人血统的“罪魁祸首”康纳利却从事情灾难性的结果中看到了另外一面,虽然在精英大学(如Berkeley,UCLA)中黑人学生数量有所下降,但在稍低一个层次的大学,如加州大学圣迭戈分校(U.C.SanDiego),黑人学生数量却在增长,这说明新的制度并没有把黑人学生关在大学校门之外。相反,这种“自我调整政策”可以让学生们回到他们最具竞争力的地方。康纳利说:“我们一直在使用种族优先政策支持人为、虚假的多样性,而不是用实在的努力去达到真正的平等。”新的民意调查也显示公众支持结束种族优先政策,当人们反感根据肤色来剥夺人的权利时,又怎么能容忍某些人因为他们的肤色而获取特殊保证呢?

但“自我调整”引起的分离唤起了人们对黑奴与种族隔离时代的回忆,导致了怀疑与争论,总统克林顿说:“隔离式高等教育并不是一件好事。”杰西·杰克逊说:“我们又看到激进的种族隔离主义在复活。”众议院议员华兹说:“‘色盲’(忽视肤色区别)是一个很可爱的词,但在现阶段它并无意义。当你在《财富》列举出的世界500富豪中找不出几个黑人时,你就知道我们应该做什么。”

这句话说得更明白一点,就是我们需要给黑人更多特殊的照顾,康纳利憎恨的也正是这种照顾。“我并不是说在美国我们黑人与白人有同样的机会,但我们并不需要因为我们祖先所遭受的苦难而把我们自己置身于受害者俱乐部。”对弱势者的强调让康纳利感到不安,他担心定额分配政策会把黑人从统一的社会中剥离出去,并导致白人对黑人优先权的怀疑与憎恨,他说:“如果别人发现我的公司属于一个黑人,就将对我的公司造成损害,因为人们怀疑我只是凭借少数民族的身份才赢得合同。”他认为,种族优先政策导致了人们对黑人能力的怀疑从而真正伤害了黑人。

但大多数黑人却对康纳利的观点不以为然,他们认为这种强调不是出于“恩赐”式的照顾,而是由于“赎罪”式的赔偿。有人算过这样一笔帐,1619年第一批黑奴来到美国,1863年开始黑奴解放运动,在这漫长的244年间,大约有1000万奴隶在做没有报酬的苦工。如果每人每天支付25美分工资的话,总金额是2220亿美元;加上另外2220亿美元的痛苦赔偿费,一共就是4440亿美元;再加上自1863年解放运动之后134年间3%的年利息,最后总金额是24万亿美元。

这一天文数字足以使所有的黑人挺直腰杆提出他们的要求,前提是他们并不在乎被照顾、被强调是否意味着另一种不平等。

我们都有一个梦想

在享受实际利益之前,字面上的平等应该是缺乏吸引力,但平等又实在是过于美好的字眼,以至于所有的人都对它充满热情。虚伪的人把它扛起来作为自己的幌子,诚实的人也愿把它作为献身的目标。不管是阿莱森,还是康纳利,他们面临的都是一个同样的问题:什么是真正的平等?我们如何实现平等?

似乎已经有许多人对这一问题作出过回答,在《独立宣言》中,有一段很著名的话:“我们认为下面这些真理是不言而喻的:人人生而平等,造物者赋予他们若干不可剥夺的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利”,所有的人都曾为这段话激动,但如果我们再仔细读一遍《独立宣言》,喜悦就不会如此强烈。实际上,这种对平等权利的渴求极为有限,当美利坚合众国13个州联合向大不列颠国王郑重提出:“人人生而平等”,并列举了大量由于不平等而导致的罪恶时,文中还有这样一段话:“他(指大不列颠国王)在我们中间煽动内乱,并且竭力挑唆那些残酷无情、没有开化的印第安人来杀掠我们边疆的居民;而众所周知,印第安人的作战规律是不分男女老幼,一律格杀勿论。”这一段描述让人胆战心惊,因为我们从中找不到任何平等的色彩与宽容的心态,这使人不得不相信,当我们向一群人要求平等时,同时正可能是剥夺了另一群人的平等。人类自己是实现平等的障碍。

更大的障碍存在于平等这一概念自身,因为平等是一个无法量化的概念,它模糊、暧昧,以至于无法指定。我们似乎只能停留在精神的层面上,洋洋得意地反问:“亚当和夏娃男耕女织时,有什么绅士?”我们无法在真实生活中用数字把平等具体体现出来,因为现实世界毕竟比两个人的伊甸园复杂得多。

如果美国不实行种族优先政策,黑人就可以与白人平等了吗?穷是穷得有骨气了,但精神平等所带来的瞬间愉悦并不能改变在上学、就业机会上的不平等现实。而如果一个族群长期在经济、社会地位上处于劣势,又怎能保持平等心态?如果继续保持种族优先政策,黑人的康纳利还是有一种被侮辱的感觉,白人也会因为输给实力弱于自己的对手而感到缺乏公正与平等。即使如中国,高考似乎是一件最公平不过的事,但江苏与甘肃的录取分数线就差了一大截儿,是采取相同的分数线平等呢?还是不同的平等?我们选择了不平等的分数线,我们说,我们是在差异之中求平等。

我们在寻求一个各个方面都能接受的最佳值,然后我们努力去靠近它,但从来也不能达到它。即使如新中国成立后出现的女铲煤工,她们每天与男人干同样的活,在单位时间内挥动同样次数的铁铲,以同样的频率铲起了同样分量的煤,最后拿到同样的工资。义务与权利似乎都平等了,但这一切还是有点残酷,因为我们无法要求女人必须同男人一样强壮,平等的苛求给铁娘子们留下无数的病痛,这个,平等吗?

但我们还是要求平等。我们还是相信,而且必须相信“一切人生来本属平等”。

所以,虽然所有人都明白在贫穷的家庭女教师与傲慢的庄园主之间绝不会有平等的两性关系,简爱依然可以找到一种平衡,她可以诉诸一种更高的力量:“尽管我没有金钱和美貌,但我们的精神是同等的,正如同你我经过坟墓将同样地站在上帝面前……”

这是一种精神的力量,它并不“真实”,但人类的梦想总是比一切真实(金钱、权力、美貌)活得更长久。 中国黑人