黄金:风光不再

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

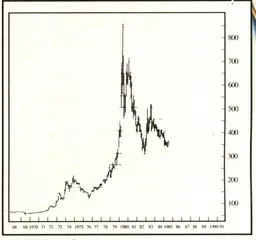

70年代的疯狂上涨

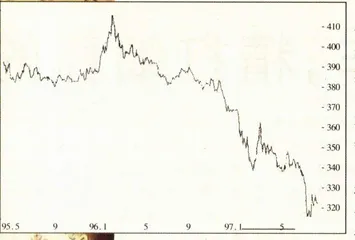

1996年以来黄金一直在下跌

垂暮的老人留给孩子们的全部财产包括3对金耳环,4只戒指,一把银元。积攒了大半辈子的心血却得不到孩子们的青睐。在这个例子里,金银的价值远不如它的纪念意义

面对滚滚抛金潮

7月3日晚,澳大利亚中央银行宣布该行已卖掉其黄金储备的2/3。7月4日,世界上重要的黄金市场立刻对此作出反应,伦敦市场开市后黄金价格即跌到每盎司323美元,收市时略升至324.45美元,为1985年12月以来的最低价。比前一交易日的每盎司332.55美元下降了12.1美元。

国际市场上的黄金多以期货形式交易,通常只付10%的保证金。无疑,这一天对一部分人是个丰收的日子,但对那些黄金的坚执者,肯定又是个雪上加霜的日子。在东南亚,那里的百姓正饱受货币贬值之苦,泰铢一下子贬值25%,手足无措的百姓赶紧买入黄金保值,谁料来自周边地区的抛盘更凶,祸不单行成了投资者尴尬处境的写照。

澳大利亚央行是在过去6个月中逐步抛售黄金的。过去,澳大利亚的黄金储备为247吨,现在,抛出167吨后只剩下了80吨。出售黄金的收入估计达24亿澳元,合18亿美元。若把一国政府出售黄金的行为纯粹看作换取现金显然是小觑了政府的能力。分析家认为,澳国央行的举动再次表明“西方中央银行已不再认为黄金在它们的储备中具有重要作用”。

今年年初,荷兰中央银行宣布在1996年共卖掉了300吨的黄金储备,6月份又传言一些国家的抛金计划已付诸实施。这些消息都曾导致金价的动荡,现在,分析家们更大胆预言,今后24个月内西方中央银行将出售更多的黄金储备。

167吨在黄金储备中称不上是大数目,目前仅美国国库中的黄金就有7420吨,但西方政府如此大规模地“清库”还是前所未有的事,难怪手持黄金的人如坐针毡。黄金曾被公认为最有力的保值工具,现在,就连一向以谨慎著称的各国中央银行也开始对黄金的作用进行重新评估。

中国银行金融研究所的副研究员殷小茵是这样解释澳大利亚央行的行为的:澳大利亚是产金大国,在无特殊需求下,没有必要保存那么多的黄金。尤其近年来,西方国家的通货膨胀率很低,美国、日本的通胀率控制在3%以下。发展中国家也注意治理通胀,全球范围内货币的贬值作用很小,相形之下,黄金的保值作用削弱了。留在库里多有累赘之嫌。

1980年,当黄金价格达到它有史以来最为辉煌的850美元/盎司的时候,道一琼斯指数仅为千点。17年过去了,持股者得到了超乎寻常的收益,持有债券和把钱存在银行里的稳健的投资人不仅保住了本金,而且得到了递增的利息,长期稳定增长的经济给投资人带来了回报,众多的投资工具使人们得以分享到社会的繁荣。

唯有黄金,自身不增值,还剥夺了持有者的投资机会。1999年,欧洲将统一货币,其中一个趋同条件是各国财政赤字要控制在6%以下。而现在许多国家失业率普遍增高,失业补贴等福利措施难以降下来,政府便打起黄金的主意,比利时去年就抛出200多吨,今年又抛100多吨。

今年以来金价一直下跌,澳大利亚显然想跑在时间前面。

面对滚滚抛售潮,中国人民银行货币金融司司长夏立平表示,中国决不会仿效欧洲、澳洲等国央行的作法,不会加入抛售黄金的行列。中国一向在国际市场进口黄金,金价走低对购买者有利,如果价格再低,夏立平甚至认为可以增加进口。

解放初期,我国的黄金储备是500万盎司,三年困难时期曾有显著下降,最低的年份曾降至300万,随后稳步上升,到1974年达到1280万盎司,随后一直稳定在这一水平。现在的黄金储备为1267万盎司,约400吨。作为对国际货币基金组织的一种承诺,中国的黄金储备会相当稳定地维持在这一水平。同时,外汇储备的发展却突飞猛进,1974年是3.69亿美元,到现在已突破千亿大关,成为世界上储备最多的国家之一,一停一涨,足见我国政府的远见。

走眼的黄金投资

80年代初,当金价突破一盎司800美元的时候,正是西方投资者广泛探讨如何战胜通货膨胀的时候,钻石在闪耀,铂、银等贵金属在闪闪发光,收藏的艺术品、地毯以及瓷器也都成为流行的投资工具。出版商大赶潮流,出版了许多“如何战胜通货膨胀”的专著,吹捧“实物”投资而非证券投资。他们的理由是,所有的人都消费“实物”,若想保持实物购买力,最好的办法就是把实物窖藏起来,以备消费。在此之前,确实存在着这样的情况,在遭受恶性通胀的国家,人们可以看到中产阶级的后院中汽车成行。只有储藏这类实物,人们才能保持其储蓄不受通胀的侵蚀。

但是,这些实物却不能使投资人过得更好。停在后院的汽车可能生锈,食物储藏在冰箱过久也会生霉,而且,储存本身也是一笔不小的费用。在滞胀的70年代,人们把眼光都盯在刚从布雷顿森林协议中解脱出来的黄金上,抢购黄金成为最好的投资手段。

1944年7月的布雷顿森林协议确定以黄金确定各国货币价值,美国承诺以35美元1盎司向各国央行兑换黄金。1971年西方人开始了抢购黄金的风潮,以美元为核心的西方金融体系遂告瓦解。短短的10年间,金价以令人眩目的速度上涨,1975年,美国政府开始公开拍卖黄金,仅1年时间就拍出125.31万盎司,但仍阻不住金价上升的趋势,1978年,美国财政部宣布从5月开始的6个月内每个月都拍卖一次,每次拍卖额由30万盎司增到75万盎司,但金价仍从150美元涨到近250美元。

只涨不跌的投机神话刺激了人们的经济妄想。抢购黄金的1979年成了黄金狂们的最好年份。年初每盎司300美元以下的价格很快成为历史,盼望低价买入的投机者望着直线上升的价格只能咽口水。1980年初金价更像火山爆发,不足一两个月间即从400元跃上800元。此时,世界末日的追随者们欣喜若狂,他们一向都向投资者们推荐全部由黄金组成的投资组合。正是在这个时候,细心的投资人算了一笔帐。证券分析师马尔基尔写道:“假设金价持续上涨并在1990年12月售价达到每盎司3000美元的天文数字,如果按1980年1月的金价买黄金;当在1990年卖出时,总收益实际也低于证券所提供的11.5%的收益水平。”

世界末日没有来临,黄金价格却风光不再,在一个理性主导的社会,当人们坚信经济会继续发展时,他们就盼望使自己生活得更好。

1983年,《金银管理条例》颁布,中国人开始能够合法地拥有黄金,在此之前,尤其是60年代中期到70年代中期,个人佩戴金饰被视为革命的对象。现在,中国人每年的黄金消费超过300吨,占到世界金饰消费中的一大块。不过,计划体制下的黄金价格仍制约着购买者的买卖热情。以1993年为例,99金收购价为50元/克,而零售价则为140元/克。随之而来的几次提价仍不能弥合买卖间的巨大差异。1994年5月收购价提高到90元/克,而零售价也降到130元/克左右,但投资黄金仍无利可图。如果以330美元/盎司计,折合人民币的黄金价格为92.5元/克,即使不远的将来黄金市场与国际接轨,当前购买仍预支了未来很多年的通胀过程。

黄金会不会退出货币体系?现在回答这个问题恐怕还为时太早。70年代离开金本位后世界货币体系曾遭遇不少麻烦,当时很多专家甚至呼吁黄金再成金融世界的主宰,但最终黄金的作用还是不断削弱。黄金的产量相对于经济还是太少了,当人们正以史无前例的速度创造出巨大的财富时,来自地下的财宝再也无力悉数衡量人类的创造。当然,到目前为止人们看到的只是一种可能性,作为一种最后的支付手段,人们仍然愿意存有一些黄金,以备最严酷的时刻。

马克思曾说过,“金银天然不是货币,但货币天然是金银。”19世纪,白银退出货币体系,让位于黄金,随之而来的是银价大跌,出现金贵银贱的局面。在未来的世纪里,黄金会不会也走上相似的道路,这自然要看是否有新的物质来代替。至少年轻人在购买金饰时已不再看重它是否是24K、14K、18K的首饰,只有花样新鲜倍受青睐,作为装饰,黄金的价值已不仅一种。

垂暮老人的记忆里肯定还是解放前万人空巷挤兑黄金的情景,10年中一两金从100元涨到390万。这是动荡年代的记忆,这种记忆已成历史。 黄金价格黄金储备黄金美元