话剧质疑市场

作者:三联生活周刊(文 / 四儿)

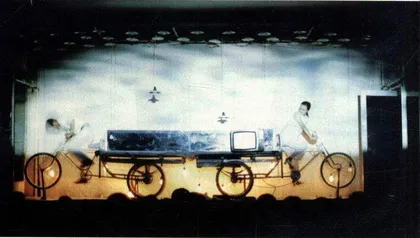

《倾述》剧照(宋冬摄)

楼道里的大幅招贴上,黑地白字清清楚楚地写着:牟森执导的小剧场话剧《倾述》于7月8日至28日在长安剧院演出。23日赶到长安剧院,看门人说什么话剧?不知道。我这儿演电影,没什么话剧,你们看电影吧,一会儿就开演,好看得很!

一个演出没到预定期就停演了,对观众却没个交待,置观众于何地?我们且不说我们有没有戏剧传统,一个戏演出了10场,剧场看门人对它却无知无觉,这场戏的宣传做了什么?这恐怕不仅是一个宣传经费能够解决的问题。

《倾》剧的导演否认此剧是商业操作,因为此剧投入八九万人民币,不是以赢利为目的的,而是公开演出。我们知道牟森作为一个话剧界的自由人,1986年至今执导了近10部戏,公开演出这还是第一次,所以在此意义上说,此剧的演出是成功的。

但是不管你是合作开发,还是商业操作,观众都是化钱看戏,观众对操作者的界定很难在实质意义上完成。合作开发是牟森与长安剧院方面,此剧的直接投入由私人提供,间接投入由剧院方面来做,票房的20%归剧场。剧院方面意欲在戏剧方面开发出自己的品牌。就像人们提到首都剧场一样,他们也想让人们记住长安剧院。

创意是有了,具体到做就大打折扣。《倾》剧为何停演?原因就是《倾》剧的上座率不高,前两场是彩排场,大多是赠票,上座达90%,后面的八场只有20—30%左右。演出的时间又恰好是演电影的黄金时段,剧场为赢利,就中止了后10场的演出。《倾》剧的导演不得不说,此剧的第一轮演出结束,下边还有第二轮、第三轮,什么时候演、什么地方演,目前还不知道。

说话剧为挣钱,恐怕观众和操作者都不爱听,因为说到底话剧就不是一个纯商业的概念。买一件衣服,可以进了商场看看、转转,试好了再买。看戏就要买了票才能进剧场。一本书喜欢看,可以再看一遍,一出戏喜欢就得再买票再进剧场。因为一出戏的完成在于观演之间的时空交流,它的剧场性在于此时、此地、此刻面对活生生的人。鞋买来不合脚,可以拿去退换;看一出戏即使产生了共鸣,有时候还恰恰就不可言传。其中的价值享受,恐怕也很难用一张票的表面数字来衡量。金钱的砝码很难置身于精神愉悦与心灵净化的天平之上。要在这样一个特殊的领地创出自己的品牌,显然不是一件一蹴而就的事情。在此一点上,长安剧院很快就暴露出自己的心急眼热。

有品牌就有风格,人艺除了第一所国家剧院的殊荣之外,其后边有一批批新老艺术家们不折不扣的人艺风格在支撑。长安要打出自己的品牌靠什么?想到了又做到了什么?显然不是1+1=2。

戏剧与商业放在一起,大家的印象就是报纸上的大肆炒做。牟森说:我从来不相信报纸上的炒做,我更关心细节,细节更能说明问题。说是花了十万美金,在哪里?既然是商业操作就要像商业报告一样充满了数字。否则就是不负责任,不严肃的。多花钱就可以出好戏吗?电影《风月》是大制作,结果却很不成功。

话剧不挣钱,凡沾过话剧的都知道,人艺具体到某个戏可能是赢利的,但与国家在剧院其他部门的投入相比,仍然不能持平,既然不挣钱,为什么有越来越多的人在投资话剧?各种各样的原因,利、欲充斥其间。有人说戏剧舞台是一个最肮脏的地方,各种各样的人彼此各怀心事。但剧场的魅力是不可代替的,这就是人们所谓的又爱又恨的复杂心情。

商业剧场是国家剧院增添活力的措施之一。用青年导演孟京辉的话说:“活力是有了,但没有温床,温床是指观众与机制。比如说电脑售票,观众不可能大老远地跑来,买一次票再看一次戏。又比如说国家对戏剧的扶持,只发生在国家剧院还没有发生在社会个人,等等。”在古希腊,每年庆丰收的酒神戏剧节上,政府向观众发放补助,把欢庆丰收的城邦公民聚集到剧场中来,形成了全城邦的狂欢盛会。我们虽然不能心怀重现远古盛景的奢望,与国外严格意义上的商业操作相比,我们也只是有名无实。

国内戏剧的所谓的商业操作,往往是投资者与操作者脱节,国家剧院投资的演出赢利了,是出色完成工作任务。利益与创作者、操作者无关。私人、个体公司投资的演出,资方往往是以赞助的形式出现,操作者是在拉赞助,个人并不承担经济风险。

谭露露在1993年初,推出了北京第一台由个人操作演出的话剧《阳台》,创出了当时话剧演出的最高票价:每张30元人民币。当时的人艺票价也只有8元。此剧投入6万元人民币,收回300元。谭露露以此创下了自己在话剧界的名声。她想挣钱,紧接着在1995年推出了《离婚了就别再来找我》,随之而来的就是“罢演风波”,与此剧有关的江珊、史可、赵有亮上了《戏剧电影报》的头版头条,与戏剧有关的新闻以巨大的篇幅占据《戏剧电影报》的首要位置这还是第一次,却是因为戏剧之外的事情。谭露露含着泪写下《赚钱了就别来找我——我与中实合作始末》。此剧的黑市票被炒到180元一张,在东华门演出时,警察让票贩子站成一排把票吃下去,中国话剧有史以来第一次上了欧洲新闻网。谭露露说这出戏演出六场,本钱就回来了。但不管怎样,停演是事实。

无独有偶,京城话剧舞台上很快出现了美国归来的阿丁。1996年底,投资10万美金,在保利首次推出了《谁都不赖》,并公开声明“要搞10台这样不同于国内、又不同于国外的话剧。1997年夏第二台《找不着北》与观众见面。

《离婚了就别再来找我》的编剧废名,抓住《离》剧的余热作文章,1997年除夕推出了《陪单身女人过除夕之夜》,这次他集编剧、操作者于一身,拉来30万元的赞助,结果是挫败在京城的除夕夜。

很快,京城又出现了《别为你的相貌发愁》、《女人漂亮》、《冰糖葫芦》等等,声称自己是商业演出、商业运作甚至是商业戏剧。他们从中得到了什么,恐怕是“冷暖只合自知了”。说到商业戏剧,青年导演孟京辉恨不得跳起脚来,他说:“什么是商业?什么是商业戏剧?你听说过商业芭蕾舞吗?商业交响乐呢?商业小说呢?这种说法太可笑了!想挣钱,搞养猪场可以,甭搞戏剧。连起码的修养水平都没有,哦,就那么着就搞戏剧了?!——凭什么?这些不尊重观众、不尊重创作规律的,都应该为自己的操作感到可耻!我要用行动证明自己与商业戏剧无关!与商业无关!”

在这个问题上,导演林兆华就显得比较平和,他说:“他搞他的,我搞我的,我也没功夫去看,要是都搞《找不着北》那样的戏,整个中国戏剧界恐怕就要找不着北了。”作为有丰富票务经验的青艺演出前台戈大立在此一点上就站在了更高的位置,他说:“我最讨厌话剧界这个臭毛病:谁也不服谁。别人是垃圾,你们干什么去了?你们有没有把精品展现出来?话剧界都这样了,还眼高手低到如此地步!现在首先是要让话剧生存下来,再回过头来看这个戏。你可以不喜欢,但是谁也代替不了观众。”

众水出芙蓉。很快在京城话剧界出现了集投资者与操作者于一身的人,他同时又是导演和编剧之一。刘渭在《四季爱情》一剧投入25万元,一半是自己写电视剧挣的,一半是向父母借的。开始运作这个戏时,他还是一个在校的学生,但他没有走校园戏剧的路子。原因很简单,他宁愿花钱图个痛快。1996年夏在中戏校园排演的校园戏剧《威尼斯商人》,天天因为排练的事到处打报告,写申请,整天陷入场地的游击战之中,排练近半年时间,此剧在演出的前一星期都有夭折的可能。原因很简单:没有场地。学校却可以把教室在节假日租出去办幼儿培训班,口气很强硬:学校要生存。

这不禁让人想到1993年的《思凡·双下山》,此剧也是一帮在校的学生搞的,从创意到剧本到演出,只用了9天时间,几乎没有花钱。此剧由实验话剧院推出与观众见面后,连演了3年70多场,场场爆满。仅4年时间,从0到25万,几乎是一个天文数字。

《四》剧的投资人刘渭说,就没指着话剧挣钱,而是挣了钱再来搞话剧,搞戏的宗旨是把更多的观众吸引到剧场。

话剧会有更多的观众吗?

戈大立作了个对比,说一场足球赛的观众是6万人,一场小剧场话剧只有200人。一场球赛的观众需要300场小剧场话剧才能消化掉。为什么有那么多人看足球?话剧要做的事太多了。他的话也许有道理。

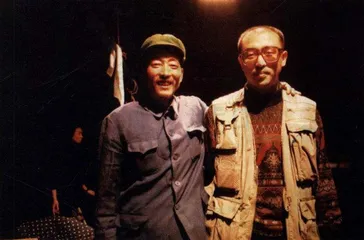

在《与艾滋有关》一剧中,牟森请民工做演员。图为牟森与民工的合影(韩磊摄) 中国电视剧剧院戏剧爱情电影智利电影剧场话剧都市电视剧