卡通一代:我们的社会和我们的艺术

作者:三联生活周刊(文 / 卞智洪)

黄一瀚:卡通一代——美少女大战变形金刚

田流沙:布上油彩·方盒中的游戏

卡通一代的出现:虚拟与真实

当你看《空中大掼篮》时想到了什么?卡通的邦尼免和肉身的乔丹是否带给你同样的快乐和轻松?他们谁更像明星?谁更真实?换句话说谁更像游戏?——回到现实吧,从电影院回到家里,但你发现自己坐到了电脑跟前,如果你有孩子,他可能在打游戏机或者玩变形金刚,或者在电视机前专心地看着卡通片,而你的妻子恰恰在照顾她10岁半的电子鸡,吁长道短,温情呵护。

可能会有异议,因为你还有其他一些东西,像衣食住行之忧,人事关系之虞,但不可否认你从那些十多岁的孩子身上感受到了这点。他们的身边是变形金刚、卡通人物和电子游戏,是流行的歌手、服装和发型,是一切来自商场和街市的东西,他们沉溺在电脑、卡通种种人造环境之中,他们以为游戏和人生是一回事,他们是——卡通一代。

正是这些激起了艺术家黄一瀚的创作欲望,他和另外5位南方艺术家在广州发起了一场叫做“卡通一代”的艺术活动,并于1996年底展出了他们的作品,今年10月,他们将在广州举办一次更标新立异,同时可能也是更贴近当下生活的美术展……

“卡通一代是随着中国社会商业与文化的发展而出现的新人类,他们已经有了自己的一套完整的语言和行为方式——是成年人给了他们玩具,但玩具成了他们的语言和武器,反过来冲击着整个社会——你没法不去关注他们。”黄一瀚说,“我们想从当下社会的商业化/大众化、流行化/快餐化、表面化/还原化的性质来切入社会,揭示这一代的存在,提出种种蕴含着的社会问题。”

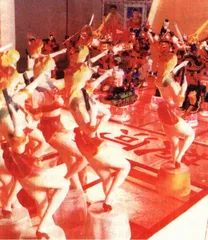

当这一代中的大部分人认为牛奶来自超市,芳香来自纸巾、香皂和油漆时,当他们更喜欢和机器而非人打交道,当远的变成了近的,近的反而疏远了时,最直接的表现手法无过于强化这种对立,让虚拟更真实,让真实更像虚拟。黄一瀚把流行的玩具机器人和美少女放置在一副巨大的中国象棋棋盘上,演出了一场“美少女大战变形金刚”,使本来只存在幻觉中的情境变成了一种极具视觉冲击力的真实存在。他把麦当劳快餐和变形金刚、明星卡、美少女等装置在一起,用以揭示卡通一代赖以成长的物质和精神两大食粮。

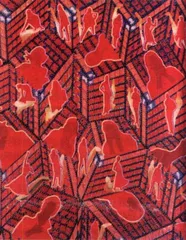

艺术家用流沙针对电脑游戏本身所具有的异化力量和无穷魅力,在画布上收大了电脑屏幕上的图像,使它和现实生活产生一目了然的对应关系。他似乎在质问:现实与卡通,谁在改变谁?

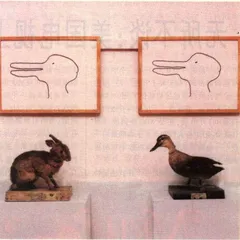

冯峰:鸭·兔

文化针对性:寻找立足点

国内新时期以来的美术运动似乎在跑步完成百年来的西方现代艺术,以和西方艺术站到同一起跑线上。1992年之前之后的中国前卫艺术流派分别借鉴和搬弄了二战之前之后的西方诸艺术流派。但当艺术家发现他们可以被国际社会所接纳时,他们面临的最大的艺术问题却是如何抗拒西方中心主义,是如何立足本土寻找属于中国的问题,建立属于中国的视觉语言系统,而不是先跟着别人亦步亦趋,再作为一个“他者”来出席别人的盛筵。

更为好玩的是,中国有南北之分,而从自抚“伤痕”、批判“现实”、“反思”历史、追寻“乡土”直到政治“波普”、作践“自我”、“泼皮”“玩世”,几乎每一个美术运动或倾向都是由北方发起的,南方的位置变得很尴尬,它似乎既要反对西方中心主义,同时还应该抵抗来自北方的文化压力,才能够维护自身的存在价值。

《画廊》杂志主编、美术评论家杨小彦认为,“卡通一代”是南方继“大尾象”工作组以后的一个重要艺术流派,因为正是他们敢于直面身处其中的商业大潮,既不“泼皮”“玩世”,也不逢迎媚俗,而是以平常心待之,找到了一块自己的观察平台。“他们舍弃从一种理念出发寻找观念替代品的方法,把眼光盯在日常生活的普遍意义上。”

“卡通一代”的另一位重要成员冯峰说:“我不知道历史上还有哪个时期的艺术像今天这样缺少观众,我以为艺术的价值在于沟通,因此它必须与当下现实建立起一种新的、更为直接的关系。”冯峰与黄一瀚从完全不同的角度来切入现实,他把被奉为现代经典的《博依斯之衣》的作品印刷品剪下来,添加了若干毛料纹路的缝织说明,从而告诉观众博依斯的衣服其实就是衣服,并不具备他们所要费力揣摩的什么特殊意义。冯峰对艺术界弥漫已久的价值认同方式进行了质疑,他试图还现成品以本来面目。“我希望不论男女老少,说英语的还是说汉语的,都能够看懂我的作品。只要沟通完成了,后面的一切都会变得不那么重要。”

“卡通一代”的艺术家们事实上是从不同的起点和角度到达了同一个位置:社会的当下性和表面性。由此,他们得以和1992年以来风行中国画坛的政治波普及调侃社会的玩世现实主义拉开距离,摆脱了深沉、曲折和复杂的超文化负荷;卡通一代作为最具当下性和表面性的现象成为他们共同针对的文化现实。这个文化现实以前从没有被艺术界认真关注过,也许原因正是这些东西太过于表面化、喧闹和普及了,任何脱离本土问题的观念或者对“深度”的过于迷恋都不能引领艺术家到达这里。

黄一瀚

用建设超越批判:我们建设什么?

作为“卡通一代”发起者,黄一瀚在他的作品中倾注了鲜明的文化理想主义,他说:“中国人太喜欢批判了。有房住了说它像鸟笼,刚刚离开农村就要‘回到唐朝’,‘回到拉萨’,一发展就要寻根、就要怀旧。我们有了电灯,为什么还要批判电灯呢?就现阶段而言,我认为高扬理想主义的旗帜,便是对社会最好的发言。用建设超越批判,用大立超越大破。”

他认为卡通一代“也许是真实的、最后的自然标本”,但他毫不担心,“因为这正是对历史上遗留下来的封建残余的彻底胜利,它可能将人类引向一个多元、综合、宽容的形态,而我们将试图呼唤和建构一种单纯的生活,平面的人生和童心的理想。”

但是,一批商业和文化层面上的卡通人和当年红卫兵所担当的政治卡通人在本质有多大区别?构筑着美丽童话的电子和数字会不会同时也具有一种游离于生命之外的冰冷与漠然?大众趣味在进入艺术领域时会带进多少始料未及的其他东西?艺术在努力逼近生存真相时将如何完成艺术家的建设初恋?讳言“深刻”和“批判”的“卡通一代”恐怕无法不使自己深刻和批判起来。

当然,“卡通一代”鲜明的文化针对性、率真的趣味和内在的健康性,使他们的作品显示出生气勃勃的活力,重要的是,如评论家杨小彦所说:“他们表明生活本身是有价值的,艺术最重要的工作是重新确立艺术与生活的关系,确立介入生活的价值目标。”

一切仍在发展之中,无论是社会的卡通一代还是艺术的“卡通一代”。 中国卡通艺术文化