新人新说:创造、迎合、贩卖、也引来批评

作者:三联生活周刊(文 / 刘天时)

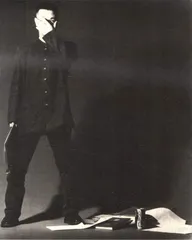

刘伟的自我形象设计

刘伟:28岁,PPI广告公司首席企划

我在《时尚》杂志的广告插页上见到下面这位述说者“D.D.刘伟”先生。他站在画页的右半边乐呵呵地手插裤兜,没牵没挂的,左半边是一段关于“阳光”、“吉它”、“草地”酸溜溜的少年回忆。这是奥得赛乌龙茶的一个广告。刘伟是PPI广告公司的首席企划。

我需要采访一个广告人,刘伟先生给自己的定位正在于此:

我一帆风顺的经历可能令你失望,但我愿意讲讲我的生存状态,以及对它的理解。

我是你们所说的广告人。广告和很多工作一样,不算什么高尚的职业。它就是吆喝,帮着卖东西。既然是个赚钱谋生的事儿,就免不了迎合。讨业主的喜欢、消费者的喜欢,另外还要考虑镜头运用,让导演拍起来得心应手,但规矩之内也有创造的空间,这要靠聪明去拓展。我觉得我就不错,我知道如何说服业主接受我的创意,接受我的成本预算。

我以前写过小说、诗歌,创办过大藏文化音乐公司,那当然是更纯粹的东西。但是“大藏”作为我的充满诗意的理想却不能给我提供一定标准的物质生活——像每个音乐公司一样,赔钱赔得难以支撑,我就放弃了。我不可能拒绝物质,甚至物质的侵蚀。

今天我干这一行,我就好好干,明天干什么是明天的事。我是个彻底的乐天派。你喜欢我,我高兴;你讨厌我,我依旧高兴。情趣是人家的,乐趣是自己的。但是,我也坚信快乐是一件极深奥的东西,真正可以了解快乐并享受快乐的人不多,我是少数人中的一个。我没有什么理想,也不会去流浪,我出去旅游,图的是舒服,当然住饭店。我会在买东西的时候少要一些塑料袋,但我不会跑到山区教希望小学。就我而言,做一个广告人比做一个乡村教师更有价值。广告有什么不好?鼓励欲望、刺激消费没什么不好。它在引导我们面对更好的生活。1985年之前,很多中国人不知洗发水为何物,现在几乎人人称道“P&G”。你可能还在用“六必治”,但“Colgate”成了你生活中的一个愿望。生活可以更好,为什么要蒙蔽?

我从来不做没有用的事情。读书的态度也很实际。我规定自己每个星期读4本书,保证一定数量和广度的阅读量不但是个人修养的事,也是应付工作的需要。我每天要面对不同类型的广告创意,像今天就开了3个会,商场的、化妆品的和房产的,我必须在和3个业主的谈话中有谈资,说服他们,让他们高兴,乐得出钱。这个月我读了《金刚经》、李渔的随笔、一本写吴宓的书,还有一本闲书《未进化完成的女人》——讲母猴子的生活的。

我运气很好。从成都到北京,从做音乐人到广告人,我一直是“被邀请的”,我从没拿着夸大其辞的个人简历找过工作。我是凭素质和努力找到运气的。我从没有不买火车票坐火车,揣着5毛钱就去闯荡,我对生活是有准备的,我乘飞机来的。我一直努力着,不敢说我在努力实现什么,至少我努力维系着我所谓的运气。运气来之不易,没有真才实学的运气大约也只能在街边捡二十元钱或者蹭一顿晚饭。

我知道有些东西不可超越,古人云“没有规矩无以成方圆”。我只在规范之内如鱼得水。上学的时候,我可以瞧不上我的导师,但我要参加他的考试,为了高分,我还可以用些别的手段;上学的时候我可以留大胡子穿得随便装cool,但进了公司我要面对客户赢得信赖,所以我刮了胡子面带笑容。自由既然是有度的,那人就该是有弹性的。我在法律、道德、常识的前提下,营造我自己的空间。我希望自己做一个大众眼里的好人。

对待时尚潮流,我的态度不是“追”,是为我所用。今年流行的服装是Espnit,我就上街瞧瞧适合不适合我,今夏流行上海菜,那我就吃吃看。我不反对潮流,但我认为最时尚的东西是一种思维方式:多元的,宽容的。

我对物的态度很潮流?但我对人的态度却很传统。我至今仍每天给我成都的爸妈打电话,逢年过节买礼物。没什么特别的。我给他们装空调。

我对朋友的态度是参与到对方的生活中去,坦然地接受帮助,坦然地提供支持。

对爱人?现在还没有。但我要让她因为爱我而幸福——我认为爱别人才是幸福。我不相信一生一世的爱情。我们共同创造点什么。爱情是个例外,它不是消费品。

日常的一天是这么过的。早起。洗澡。打车上班。公司里有人为我准备好一份工作计划。按计划我洽谈、开会、创意。工作什么时候结束什么时候下班。回家。吃饭。看看盗版VCD。看书或者玩保龄球。睡觉。新的一天开始了。

周末拉朋友聊天尝尝我的手艺——我会做地道的川菜。看看NBA比赛。洗衣服收拾房间,将来可能还要带孩子。

圣诞节我将去越南,春节我将回成都。就这样。 广告人