做个1:1的大玩具,不为浪漫

作者:三联生活周刊(文 / 刘天时)

100%的手工大玩具,跑得快不快?

100%的中国人和100%的手工跑车

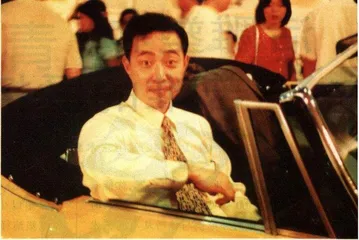

饶镭造出了中国第一辆跑车。他37岁,住在北京顺义县一套单元房里,隔的不远,在李桥张辛庄铁路旁边有他的工厂,1080平方米。

有记者问这位留美9年仍持中国护照的总经理、金雷仿古汽车之父:“怎么造的?”“双手”。

“难吗?”

“不难。”

“除了跑车,还想造什么?”

“飞机。”

面对这样一个对话者,有关饶镭先生的生活线索也变得毫无渲染:19岁“失去了对所学专业天文学的兴趣”,并成功地使系党支部书记放弃了“叛逃”的猜测,赴美就读于德克萨斯州大学奥斯汀本部;1985年底结束4年的机械专业课程,休整数月后于1986年秋进入美国雷鸟商业管理研究院学习管理。1989年初次回国在重庆一家发动机公司做“头儿”,“带着大伙儿高高兴兴地干活,高高兴兴地挣钱”——饶镭对习惯于发不下工资的工人的激励不是“爱国爱厂”,而是“爱家”——“你今天挣的钱是不是足以回家对老婆说我们付得起1/30的房租了!”

1992年开始张罗做跑车,两年之后,“克服了种种人为障碍”拿到了执照,1996年参加北京国际汽车博览会,后赴德国法兰克福参加车展。

除了重庆发动机厂那段插曲,饶镭似乎“不屑”于谈“美国往事”,那似乎是另外一种奋斗历程,“洗盘子洗碗当园丁,我挣钱吃饭读书旅游……一切都是在为今天做的事做准备。我从来就目标明确。”

饶镭除了“时刻准备着”的青年时代以外,还拥有一个“丰富特别的童年”。想飞想跑,搜罗旧木板废塑料鼓捣模型的淘气小孩,9岁随父母下乡,在安徽夏家湖农场,饶镭“参与了第一个土建工程”——盖厕所,挖坑,用上坯砌成“U”形墙;栽茄子种黄瓜之余他还为自己做了第一个课桌,然后扛着它上学放学。

“在夏家湖,我学会了吃苦——吃淀粉被过滤掉(留着做粉条)的白薯干,并且第一次学当瓦工和木匠——为现在做准备?”

“请把手从背后放到前面来!”

木头屏风上刻着古代的名人名言,木头的工作案上摆着钳子、扳子和螺栓,金雷跑车的厂房可不像我们平日里电视上见到的,大工厂有点反机器时代的意思。穿着T恤不像老板的饶镭对“不伦不类”的解释是“这不是什么肤浅的怀旧,而是必需”。每种流水线式的大机器生产背后都要有这么一个“开发研制”部门,一方面是试验,一方面也体现更人性化的智慧和精致。

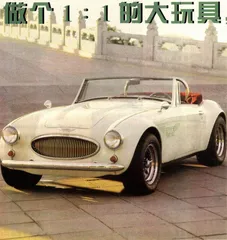

酒红、嫩黄、午夜蓝……桃木仪表真皮座椅,羊毛地毯之外的良好性能——据说金雷跑车从0到100公里的加速时间仅需4.8秒,时速可达300英里,似乎不仅仅是对50年前英国跑车经典奥斯汀·黑利3000柔美线条、雍容气质的模仿,更需要手工时代的勤勉、认真和肯干。

金雷跑车的工人没几个是“科班”出身,从退伍兵、厨子、待业青年技工,饶镭有空从不呆在楼上办公室,和大伙一样守一辆车骨架子拧一个螺钉装一个轮子,像对待自己慢慢长大的孩子。

“请把手放到前头来!”让饶镭觉得“笨蛋”的不是改行的厨娘或清扫工而是那些来实习的大学生,“他们背着双手踱来踱去像视察的县委书记”,“红着脸把手拿到前头来可又反着用锯条,两个小时在墙上打不出个眼儿”。饶镭“挖苦”“不想当工人只想当工程师”的汽车系大学生,而大学生“挖苦”的似乎又是大学教育本身——重要专业课的缺席,学与用的脱节……饶镭甚至批评了大学体制的“恶性循环”——在校悠闲5年的大学生出校门进工厂又要从头学起,技术学得差不多热情也磨没了,跳槽到外企,青黄不接的工厂再进来新一批的大学生……

“红旗”插在哪儿?

饶镭有两个口头禅,一是“概念”,二是“标准”。热衷的话题只有一个:民族汽车工业。拿几十万甚至几百万块钱引进国外成套的生产组装设备,把中国的国车牌子挂在外国的淘汰车型上,这个“民族的”的“概念”,这种“引进”的“标准”是值得怀疑的。

“外国人为什么到咱们家门口做买卖?”饶镭认为在这个问题上“缺心眼儿”是要付出代价的,“现在好了,我们知道民族的概念不是推门和人打一架,而是抱着人家的大腿”,这好像不大安全,“如果像当初苏联忽然撤掉技术支持呢”?

国内同行流行一句话,“用市场换技术”,而据饶镭所知,国外流行另外一句,“谁卖技术谁完蛋。”“谁同化谁?谁吃谁?”饶镭的“概念”是,“好好看看,认真想想,人家卖的是什么?你要买的是什么?”

“如果我们花2400万引进连墨西哥都不生产了的需要花钱请人像清垃圾一样扫出车间的设备技术,那还有什么意思?”

引进什么样的技术?怎样引进?如果连收了两回破烂,一错再错,引进者的能力和标准就值得琢磨了。

饶镭看不上“毛驴车的标准”,饶镭要的是“实事求是静下心来做个样子出来”。饶镭对这个“样子”的自我评价是:在一定钱一定人一定设备之下,培养现有的工程技术人员,造出一定质量标准之上的中国的跑车。

手工作坊式的生产方式,在饶镭看来并不觉得逊色,“我是在爬,但我几乎可以慢慢走了”;而“成套引进设备”大机器生产的“他们”,则是“被人用手托着”,“但愿人家不翻腕”。而在国内外车展“大出风头”的金雷跑车则被饶镭谦虚地称为“刚能及格,但这个60分是1997年标准下的60分”——相反,在车展上备受冷落的在国内正被认可的车型则是“被淘汰的好车,20年前的80分”。

饶镭把自己的忧虑总结为:“红旗”插在哪儿?是“民族”的“概念”问题,是工业的“标准”问题。

一切都是为了今天做准备,今天我和我的车……

“这里没有幻想,没有浪漫……”

“给我5年时间,我就能造出符合国人需要,安全、环保、便宜的车来。”饶镭几年前的雄心壮志在现实的龃龉面前似乎成了“撬地球”一样缺乏“支点”的狂言。

这个在车展上被百姓围观被拍照,被“奔驰”驻华首席代表看中,被业内人士誉为“从外型到性能均可与‘劳斯莱斯’、‘卡迪拉克’媲美”的金雷GT500至今仍没有上国家汽车目录,不被允许在国内出售,而出口运输关税等一系列“人为障碍”又使“金雷”基本待字闺中,仅有一辆“经历重重磨难”远赴德国。

“金雷”成了一个太大的玩具,而饶先生却从来没想过要玩这么一个“让人精疲力尽”的游戏。

生产方式是“胡闹”,政治上“不合理”,经济上“不适宜”,饶镭得到的更为堂皇的理由是——“太超前”了。“看来我的标准有问题。”

“已经没什么大意思了。我们处在夹缝之中。”没有销售,没有回馈,“我拿什么养活工人,我拿什么造新车”,将个人积蓄全部投入“金雷”的饶镭发现这是个“昂贵的个人爱好”。饶镭的确有点生气,但仍然很亢奋,“我绝不放弃,我要做点别的,养它”。

饶的名字“镭”拆开就是“金雷”,儿童的玩具长成真跑真颠的汽车。饶镭的本意却没这么“个人”——那是更大的“概念”,更有未来的“标准”。

这不是一件浪漫的事 奔驰跑车金雷跑车玩具公司