噪音扰民:怎么赔?

作者:三联生活周刊(文 / 张晓莉)

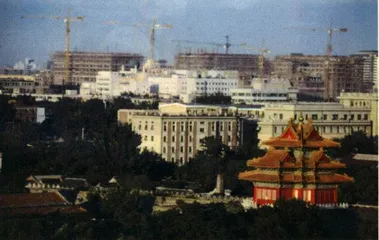

6月初的一天,家住北京市阜成门外北营房东里10号楼的王女士被通知去居委会领钱,名目是施工扰民赔偿费。

前不久,10号楼前大约20米的地方一幢20层的塔楼破土动工,跟其他建筑工程一样,最初几天的土方工程惊心动魄。于是附近居民找到了该工程的建设、施工单位,协商结果是,由建设部门给予一次性补偿——面对工地的居民每户240元,另一面每户200元,施工部门许诺夜间整晚施工不超过10天。

王女士看不出这200元钱能补偿什么,打桩机、搅拌机和碎石机仍在轰鸣,并没有因此变得悦耳动听。“不过,赔偿表明了他们的态度,说明他们是尊重别人的。”

可是有人想不通,“是谁协商的?我们不同意!”10号楼是某国家大机关的宿舍,该机关在北京城的另一处宿舍也遇到了同样的问题。他们获得的赔偿是每人每月100元。如果工程持续半年,一个3口之家就可以得到1800元。

对饱受噪音困扰的居民来说。“扰民费”应不应该有规范?这个标准由谁来定,如何定?

去年4月,北京市政府颁布8号文件,明确了北京市建筑施工扰民赔偿标准,“建设单位对确定为夜间施工噪声扰民范围内的居民,根据居民受噪声污染的程度,按批准的超噪声标准值夜间施工工期,以每户每月30元至60元的标准给予补偿。”这个标准在执行中。据北京市建委施工管理处处长刘照源介绍,“真正执行起来全部是60元,哪有什么商量的余地。”

居民关于建筑工地施工扰民的投诉越来越多无疑是8号文出台的一个重要背景,而赔偿标准的制定却还有其它原因。在此之前,由建设单位出面安抚居民已不鲜见,而且各家攀比,赔偿金额节节见涨。名义上是扰民赔偿,实质不过是为了尽快开工。

刘处长说,北京的赔偿规定在全国只此一家,而且在业内还引起颇多争议。

建筑业的行业特点决定了施工时不可能不产生噪音。有关部门曾对进口土方机械作过调查,结果全部超过国家环保局的有关噪音标准规定,国产设备更可想而知。一些建筑阶段,从工艺上要求不能间断,经常要昼夜连续施工;白天大型运输车辆不能进城,迫使只能夜间施工。对此,建设施工部门自然有苦难言,但他们也认为,提出噪音扰民赔偿是一种权利意识的觉醒,他们也反问:施工扰民要赔偿,那么铁路、航空部门是否也应支付赔偿费呢?

值得关注的是:这种权利意识觉醒后,类似施工中出现的关系的激化。去年北京小西天附近就有居民因与施工单位发生冲突,推倒建筑工地围墙,由老人冲锋,年轻人殿后,阻止建筑机械进场的事件。类似的冲突其实在居民之间也普遍存在。经常是一家装修,全楼人都给予关注,修到什么程度了?什么时候完工?有人也要求赔偿,但大多数情况下被视为多事,不尽人情。

噪音污染,特别是建筑施工带来的噪音污染已成为世界性难题。人们为沸腾的生活付出了代价,现在要求一点秩序。在日本,法律规定使用打桩机、打钉机、搅拌机等5种作业为特定建筑作业,特定了这些作业的最大噪声限值,并限制了每日作业的时间和一日内连续作业的时间,禁止夜间和星期日作业;我国香港地区规定,晚上11点至次日上午7时是家用电器的管制时间,警方认为这类电器造成干扰时,可以予以处理……

由此可见,噪音和它所产生的扰民问题。只有全社会都关注时,才能把矛盾冲突降低到最低限度。 噪音扰民建筑