千年编钟 前卫谭盾 遭遇1997

作者:李鸿谷(文 / 李鸿谷)

很显然,编钟与谭盾都是重量级的。同时也值得注意的是,2400年“高龄”的曾侯乙编钟已经明明白白表明它代表遥远的过去而自称“20世纪甚至又已经没劲儿了”的谭盾,贴上“前卫”的标识也许最恰当。这两者相遇,当是有趣味的或者说是有戏剧性的。

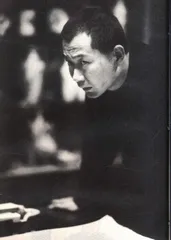

初识谭盾,“前卫”的想象已经消失。因为他既无长头发,也无大胡子。红外套黑衬衣,谭盾的这身行头,显然并不惊世骇俗。许多更近距离接触他的记者,也难发现他个人行为的“前卫”。

专家们说:谭盾对编钟的演奏是前无古人的。而这种推断却恰恰因为他的“前卫”思想。“前卫”于谭盾,已经由外观潜入内核——非专业人士因而完全无法得窥。

显赫的背景

使编钟与谭盾相遇的原因非常简单:1997。

在谭盾的说法里,他对编钟的心仪却是非常悠长——“迷惑和梦想了19年”。曾侯乙编钟出七于1978年,当时的谭盾只是一位长沙知青,也就在这一年他考取了中央音乐学院。现在已经成功的谭盾说他对编钟的“蓄谋”就在那时。

湖南人谭盾跟记者解释说,他对楚文化有一种特殊的感情。他的一些重要作品,如交响乐《离骚》、祭祀歌剧《九歌》等,其实“都有楚文化的烙印”。

一年前香港各界庆祝回归委员会(庆委会)的一纸邀请函,使谭盾终于有了完成“梦想”的机会。这份邀请函邀请他为回归盛典作曲。

在与著名大提琴演奏家马友友反复合计后,谭盾确定了自己的构想,“以编钟乐为框架创作交响曲”。在谭盾郑重地对音乐思想的阐述中,他写道:“庆典音乐必须气势磅礴,有张力和震撼性,并能从历史角度把过去、未来联接一起”,而这又必须要有编钟。

这一构想递呈至香港庆委会,随即得到首肯。稍后范徐丽泰亲自致函国家文物局,要求让谭盾使用编钟文物原件,灌录向全球发行的交响曲CD唱片。

曾侯乙编钟在湖北随县出土后即入住湖北省博物馆,仅1986年,上海科技电影制片厂和中国唱片总公司录制纪录片《曾侯乙编钟》和唱片《千古绝唱》演奏过编钟原件。当时的演奏者之一,现在为湖北省博物馆副馆长的冯光生回忆说,为了用原件演奏,他们几家机构前前后后写了3年时间的申请报告。

范徐丽泰的信函非常迅速地得到国家文物局肯定的响应。这使谭盾有幸成为2400多年来曾侯乙编钟的第二位演奏者。

谭盾于4月初抵达武汉,用编钟原件灌录他的这首名为《交响曲1997》的CD唱片,7月在香港演奏《交响曲1997》则用编钟的首套复制件。

谭盾4月抵汉灌录CD,又给湖北方面有关人士一次惊讶。据介绍谭盾带来的美国与加拿大两位录音师是帕瓦罗蒂与马友友等世界顶尖级音乐家的录音师,一位BBC独立电视制片与两位美国摄像师还给记者介绍,谭盾在香港的《交响曲1997》音乐会,全球6大电视公司都已经预约要做一小时以上的专题节目……

如此显赫的背景,使谭盾在湖北受各路传媒关注的程度大大超过了编钟。虽然编钟是谭盾的一个“梦想”,是他交响曲中的框架。这两相比较,恐怕也算得上是一个错位。

“前卫”的演奏

与传媒热烈关注谭盾相仿。谭盾在武汉对编钟赞叹不已,好几个音在他听来都“宛如天籁”;而湖北音乐界人士却对谭盾赞叹不已。

曾侯乙编钟出土后,国内音乐界人士尝试演奏编钟的不在少数,虽然无法用原件,但在复制件上他们还是可以实现他们的音乐思想。湖北省博物馆副馆长冯光生以一言概括国内所有的演奏:都是拟古性的,对古人演奏方式的“仿制”。而谭盾却完全摈弃了对古人的追思,用完全现代的方法来演奏——他的方法在音乐界专门人士看来,显然是很“前卫”的。

曾侯乙编钟代表当时中国乐器制作水平的最高成就,于国内音乐人士它是显赫的,是一个庞然大物。怀揣这样的心思,我们一代代甚至堪称大师的音乐人士对编钟都是敬畏的。古人究竟如何演奏?——这成了大家长久追思的问题。

对文献的查阅和对钟的分析,冯光生说大家得出的结论无外乎两点:其一,钟声是平和悠长一声一声的;其二,古人称钟为“歌钟”,也即钟声是追求弦律的有歌唱性的。这两点成了国内音乐人士使用编钟的经典原则。

冯光生解释说,恰恰谭盾在这两点上大大地不同于国内对编钟的演奏。他对编钟用了轮击与划奏的方法,不再注重钟声的平和悠长。同时他也不再刻意地追求弦律。而使大小钟交织形成音块。这两点改变给国内音乐界人士震撼之大,使他们用上了这样的评语:“前无古人”。

随编钟出土的演奏工具共8件,其中撞钟棒2件,钟槌6件。这两种工具已经清楚地表明古人的演奏方式。我们后来的演奏在工具上也并无太多改变与创造。

谭盾带来的演奏工具已足以使人惊讶,除了传统工具,还有刷子、扦子、锤子等等,这使他不仅可以轮奏,还可以如钢琴般划奏。专业人士分析说,他使用了20世纪以来在打击乐上的各种演奏方式,其中大量包含实验音乐家与前卫音乐家的方式。

谭盾越来越把编钟拉进现代、拉进未来。而过去对编钟的演奏,冯光生说,追求越来越近地靠近古人。这是两条完全不同的线路。

冯光生还评论说,编钟在谭盾那里真正成了一件供他使用的乐器,而不再是一件文物。

谭盾对传统演奏方式的摧毁或曰超越来得如此容易,如此没有戏剧性,这是令人好奇的——也许这本身就已具相当的戏剧性。

《交响曲1997》

“前卫”谭盾的《交响曲1997》究竟如何?武汉音乐学院前院长,曾是作曲家的童忠良评论说“非常中国”。

《交响曲1997》全长55分钟,分“天”、“地”、“人”3个乐章及“和”一个终曲,除编钟作为主要框架贯穿乐曲始终外,曲中有香港叶氏儿童合唱团的300人童声合唱、亚洲青年管弦乐团的演奏、国际大提琴家马友友的演奏、张学友的演唱。

童忠良说他3月在香港看过谭盾作曲的《马可·波罗》,这是被称为’96全世界最受欢迎的一部歌剧,而《交响曲1997》却比它“更出色”。

在童忠良看来,《交响曲1997》最令人赞叹的是它对古今中外最优秀的音乐形式与音乐方式的借鉴,并“化”为极其中国化的音乐叙述。在音乐中能找到“贝”九的影子,也有摇滚的节奏,还有实验与前卫的手法:中国传统的乐器如埙、胡琴与笛子等,竟也能在曲中和西洋乐器配合得天衣无缝。在编钟构成的框架里,各种乐器各种方式,最终构就非常中国非常通俗的一首交响曲。

儿童合唱团以“天、地、人、听着、听着”开头后,这样面向全世界吟唱:

不再是离别的钟声,敲响了春天的大门/不再是冬天的风,吹响了庆典的号角/不再是昔日的战鼓,奏响了永恒的谐和/不再是哭泣的母亲,唱出了欢乐的歌……

童忠良在跟记者复述这段歌词时,他说他听着听着就掉了眼泪。

谭盾说,据称香港市民还准备投票决定是否把这首儿童合唱的曲词部分作为香港特别行政区区歌。

前卫谭盾

1957年出生于湖南长沙郊丝茅冲,曾经当过农民,后进入湖南京剧团任小提琴手。1977年考入中央音乐学院作曲系,4年后考入该校研究生部,毕业后获作曲硕士学位。

1986年获美国哥伦比亚大学作曲系奖学金赴美留学,毕业后获博士学位。就学期间乃至毕业后,其作品多次获国际大奖:

1987年获得巴托克国际比赛首奖;

1988年获新西兰国际杰出作曲家奖;

1990年获日本人野义朗作曲比赛首奖:

1993年获美国贝丝最佳舞剧音乐创作奖,同年获日本桑托里委约大奖;

1994年获WIT杰出艺术成就奖。

其交响乐作品专辑被BBC评选为1994年度全球最佳十大唱片,日本文学艺术院也曾授予1994年度最佳古典音乐唱片大奖,美国《纽约时报》称其为“当今国际乐坛最重要的作曲家之一”。

与此同时,谭盾经常应邀前往世界著名音乐学府如美国朱利亚音乐学院、芬兰西贝柳斯音乐学院、英国皇家音乐学院等院校讲学,并应邀担任德国慕尼黑国际歌剧比赛评委、荷兰国际作曲比赛评委、台湾国际华人作曲比赛评委及美国洛克菲勒委约作曲大奖评委。

主要作品有:歌剧《马可·波罗》、《九歌》、《鬼戏》、《风的故事》;交响乐作品《易系列》、《死与火》等,并曾创作前卫作品《纸乐》和《永乐》。

除进行作曲创作外,谭盾也曾作为指挥与世界多个著名乐团合作,这些乐团包括苏格兰BBC交响乐团、多伦多新音乐乐团、伦敦室内交响乐团、东京交响乐团、荷兰新音乐交响乐团以及慕尼黑歌剧院、荷兰歌剧院、纽约格拉斯歌剧院等。

千年编钟

这里叙述的曾侯乙编钟,准确地说,其下葬年代在公元前433年或稍晚,距今已有2400余年。

1977年9月,曾侯乙编钟在湖北随县城郊擂鼓墩被发现,只是当时并不知道下面埋藏的就是国宝。经过湖北考古工作者的认真开掘,于次年6月使全套65件编钟完好地重见天日。该墓出土文物达一万余件。其中乐器除编钟外,还有编磐、鼓、瑟、琴、笙等,共8类125种,被认为是我国考古学、音乐学、铸造学史上的一次空前大发现。

作为击奏乐器的编钟,在我国有着悠久的历史。先秦编钟在我国考古发掘中已屡有发现,除了那些零星的单件不计外,半个世纪以来,出土的成组的先秦编种已不下50组(套)。不过,迄今为止,在已发现的众多的先秦编钟中,数量最多,规模最大,制作最精,音律最全,音域最广,音色较好,且钟架、挂钟构件、演奏工具一应俱全,保存又最好的当推曾侯乙编钟。它是我国编钟发展历史处于极盛时期——春秋战国时代的杰作,是集我国古代编钟铸造技术成就于一体的反映,也是世界乐器史上罕见的作品。

墓主曾侯乙是战国早期一个诸侯国——曾国的君主。针对史料上多有随国(今随州市)的记载,却鲜见曾国的记录,有研究者推测认为:这是曾国国君过于痴迷编钟,倾其国力以铸之,乃至财富耗尽,使国家存世不久,不被史家注意。这一推测,使后人在想象当年的编钟时平添了一丝诗意的色彩。 谭盾编钟香港艺术音乐唱片曾侯乙