畅销书与排行榜:从《梅森与狄克逊》到《随圣子而来的福音》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫 林希)

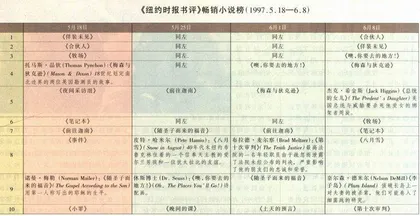

《纽约时报书评》畅销小说榜(1997.5.18—6.8)

本期的畅销小说榜有两点颇为引人注目:一是到6月8日已断续上榜156周才得出现在前10名的《噢,你要去的地方!》这一诗画配的作品;二是在初次上榜的新作品中,我们看到了托马斯·品钦和诺曼·梅勒这两位在美国文学史上占有一席之地的作家的新问世的小说。

托马斯·品钦(ThomasPynchon)生于1937年,是美国后现代派作家俄裔纳博科夫(VladimirNabokov)的弟子;他在1963年发表的《V》和1973年出版的代表作《万有引力之虹》(Gravity'sRainbow),曾使他名噪一时。他的作品的核心思想是亨利·亚当斯提出的“热寂说”,即认为任何东西都会把能量消耗到其它物质上,最后能量消耗殆尽,便趋向死亡,由物质转换成反物质。从写作手法来看,很多评家把他归为“黑色幽默”一派。他的上述作品没有什么中心故事和情节,夹杂着物理学、性心理学等现代科学,文学界对其褒贬不一。所谓“万有引力之虹”,即导弹运行的轨迹,作者认为是现代世界亦即死亡的象征,二战中德国的V-2导弹轰炸伦敦的背景只是借题发挥的故事而已。

《梅森与狄克逊》记叙的是真人真事。我们都会记得很多不可分开的两个人的名字,如堂·吉诃德和他的仆人桑丘,马克思和恩格斯,等等。查尔斯·梅森和杰里迈亚·狄克逊也是一样,百科全书上甚至都没有他们俩名目独立的条目。梅森本是个默默无名的英国天文学家,狄克逊更是个不为人知的勘探员,他们之所以出名,并至今被美国人铭记在心,只因为那条用他们的名字命名的“梅森一狄克逊分界线”。这条线如同富兰克林测雷电的风筝和华盛顿儿时误砍的樱桃树一样,为美国小学生耳熟能详。这条线最初在18世纪60年代划定,本是为平息双方的领土争议在宾夕法尼亚南部与马里兰北部划出的边界,后于1779年又向西延伸,成为宾夕法尼亚和弗吉尼亚之间的边界。到1861年南北战争爆发前,这条线始终是北部自由州和南部蓄奴州的界线,一经载入历史,再写进教科书,自然就尽人皆知了。

品钦所写的就是以他们为首的勘测队的活动。他们两人应英国皇家天文学会之召在开普顿共同观察金星的运行之后,便受雇作此美国之行。他们一行人中有勘测员、伐木工、厨师、补锅匠,这伙人个个能干,直率乐天,用了五年时间完成了划界任务。整个过程充满喜剧色彩。书中除两位主人公外,还穿插了华盛顿和富兰克林这样的历史人物。

如果说传统的历史题材小说力图再现当年的生活方式、言谈和习俗的话,后现代主义作家品钦则只是根据个人观点对事件加以描述。他原有的黑色幽默手法也得以发挥。评家认为,书中这两个主人公,写得有血有肉、重情重理,富于生活情趣,而又像他先前两部作品中的人物那样只像是作者心目中概念的影子。

诺曼·梅勒(NormanMailer)1923年出生,是犹太裔作家,用他自己的话说,是“激进的知识分子、勤奋的作家,又是个极猥亵的人”。他曾因参加反越战游行被捕,私生活又极其放荡,思想中混有马克思主义、保守主义、虚无主义和存在主义。他的《裸者和死者》(TheNakedandtheDead)写于1948年,通过美军内部官兵关系的描写,阐述了权力摧毁人性,战争暴露人性这一主题,堪称他的代表作。后来他又摸索出“新新闻报道”或“非虚构小说”,其中最著名的《刽子手之歌》(TheExecutioner'sSong),是作家经过一百多次采访,然后经过剪裁突出作者要表达的杀人犯加里·吉尔摩犯罪的心理原因和社会原因,为后来的这类作品树立了写作的榜样:既不加虚构,又体现了作家的主观意图。他的作品颇丰,是位最具个性的文体家。

这次他又为自己出了个难题:写耶稣的传记。这可要比写莎士比亚、拿破仑、林肯这些名人的传记担更多的风险。尤其是用第一人称撰写,就意味着要把这位被宗教神化了一千多年的“天父之子”的一言一行的心理依托表现出来。这就是如今榜上有名的《随圣子而来的福音》。

若论素材,早在耶稣死后不久,就有了《圣经·新约》中的《马可福音》,20年后又有了《马太福音》和《路加福音》,最后是《约翰福音》。1906年,阿尔伯特·施维策出版了《历史上耶稣之探索》,从而摆脱了对耶稣生平用宗教色彩描绘的老路,并且纠正了《新约》中那4部福音书对叙事者落墨多于耶稣的偏向,终于把耶稣研究引上了科学途径。在过去的十年里,单单在美国出版的研究耶稣的作品就如雨后春笋,不胜枚举。

另一方面,小说家们也一直在从文学的角度刻画耶稣其人其事。查尔斯·狄更斯就曾于1849年为他自己的子女写下了《吾主之生平》;托尔斯泰、乔治·穆尔、D·H·劳伦斯,及至当代的盖·达文波特和约翰·厄普代克等作家都曾为耶稣写下或长或短的传记故事。有些还被拍成了电影。可见这一题材已成作家一试身手的天地。

梅勒以他大胆的禀赋和深刻的洞察力,勇敢地向这一题材——也向他自己提出了挑战。这部小说,除去深挖了主人公言行的心理之外,评家认为以耶稣早年心怀忐忑地和撒旦的长篇对话和最后钉上十字架这两段最为精彩。撒旦断言自己有与上帝分庭抗礼的权力,而最终上帝竟无力护卫自己的儿子。从此例我们不难看出,传统宗教观念中的天神、魔鬼、救世主如何人情化了。当然,我们也不难推测,这部书的某些内容和写法,也会触怒一些宗教情愫根深蒂固的人。如果说欧洲当年的文艺复兴是要以人文对抗神权的话,那么在至今仍然顽固地存在着的造神氛围中,把已经被人们崇拜的神恢复成人,是多么艰难的事情啊!

皮特·哈米尔的《八月雪》也是值得一读的书。故事的背景是纽约市的布鲁克林区,那里一向是贫苦移民的栖身之地(一旦飞黄腾达便从那里远走高飞);时间是50年前第二次世界大战结束之后。

麦克尔·德夫林是个11岁的爱尔兰男孩,是个勤学多思的天主教祭坛童子,与战争中变成寡妇的母亲相依为命。一次,他和他的朋友们目睹了一个17岁的富兰基·麦卡锡痛打一个糖果店的犹太老板,直至昏迷不醒,就是为了教训他今后不要干扰麦克尔他们几个孩子。布鲁克林刹时间在这孩子的心目中成了危害身心之地。后来他结识了黑胡须的犹太拉比(即犹太教教上)犹大·赫希。于是那个破败的犹太教堂便成了这一对忘年交躲避外面世俗势力侵犯的安全岛。民族和宗教的对立在这里消失了,友情温暖着人心。他们互教语言,共谈对世界的憧憬,一幅人间友谊的美好画面,展现在读者眼前。

近期新书点评:

只有偏执狂才能生存

——10倍速变化:英特尔公司之路[美]葛洛夫著,光明日报出版社1997年5月版,定价15元

Intel总裁葛洛夫把他的成功归于他在书中所揭示的哲学和战略思想。一种新的对付每个领导者所惧怕的恶梦时分的方法。这种被他称为“战略转折点”的灾难,他自己就遇上过好几次,但在这位颇具警觉的领导者手中,“战略转折点”这种充满威胁的态势被成功地转换为一张强有力的“A”牌——一种良性力量。姑且认为,战略转折点就是企业的根基即将发生变化的那一刻,要么死亡,要么蓬勃发展。(海洋)

黄金时代、白银时代、青铜时代

王小波著,花城出版社1997年5月版,三部书总定价58元

王小波逝世后,留下的最有价值的遗产,也许就是这套“时代三部曲”。

这三部曲跨越过去、现在、未来3段时空叙述人类生存境遇中看似荒谬的故事,反思知识分子的思想、行为和命运。其中强调的是自我意志和个人尊严在严酷而又荒谬的现实中面临的挑战,在充满反讽的轻松幽默的叙述背后,是一种深刻的悲悯。

应该说,这三部曲所提供的,不仅是充满诗情的3部长篇小说的价值,也是对中国知识分子境遇的另一种真实写照。这是另一种“苦恼人的笑”,一种在梦境中不戴镣铐的舞蹈。(林希) 文学小说作家耶稣天主教畅销书