一个世界装进一座孤岛

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

学者查建英说:“香港比美国还要商业化,大商场套小商场,大饭店挨小饭店,你要找一份清静,除非躲在屋里不出来。”

此话有理。一位在香港生活了近20年的美国记者写道:“如果每天晚上都到香港的饭店吃请,两年之内不会复重一间食肆。”银行多过米铺是香港另一大景观,平均每3000港人就拥有一家银行,银行总数为1826家。

香港人常聚在一块,最热衷的话题就是“三投”——投资、投机、投注。楼花、股票、赛马、六合彩是他们生活的一部分。香港报纸与“马经”并驾齐驱的只有“股经”,“股”气冲天。广播电视也同样对“谈股论经”津津乐道。有人断定能对香港“呼风唤雨”的除了老天爷就是股市。

自由开放的经济为香港社会注入了一种自由开放的文化心态,在一个高度发达的商业氛围里,艺术只能是为创造市场价值而生产的商品。香港一般专业性艺术演出都必须核算资金投入产出,没人做赔本买卖。因此绝大多数文人和文化机构并不耻于“在文言商”迎合市场需求而走通俗化、娱乐化、大众化路线。

香港的城市观察家吕大乐认为:香港文化主要是一种生意,是商人有兴趣投资赚钱的工具,内容可能是电影、电视、广告,也可能是各类消费品和娱乐。

不论过去还是现在,香港的年轻人都崇拜成功人士。以前崇拜民族英雄、历史人物,但他们认为现在成功人士是能赚很多钱的人,是社会知名度高的明星人物,是有风采的受欢迎的人。正因如此,文化商人把偶像的巨大盈利价值挖掘出来,衍生出一系列与他们有关的商品,如杂志、特刊、明星海报、闪光卡等等都应运而生。

近年在香港异军突起的Yes专卖店,集偶像专卖店、文具店及精品礼品店于一身,是一个很成功的尝试,Yes的成功来自其同名发行的杂志。董事陈荣谋说:“Yes的成功是因为突破了传统杂志的传统做法,这本杂志鼓励年轻人参与,鼓励青年人投稿,写他们穿什么衣服,也可以写文章投诉老师、学校。让年轻人尽情倾诉,写错字也没关系。”尽管Yes杂志办得红红火火,可陈荣谋直言不讳:“我们的目的不是办一个杂志,而是基于商业出发点,最终还是做生意。”

80年代中期开始,成人看“小人书”的日本风气逐渐传播到香港。香港的漫画市场发展迅速,每周发行的书近100种。漫画市场每年的营业额达五六亿港币,经常购买漫画的人数多达50万。香港文化出版公司总经理关越强说:“漫画是商品,是大众文化商品,我们推广之并不是说我们引导市场,而是市场引导我们走。我们不会刻意引导或改造读者的价值观,只是我们感到他们已有这样的价值观,这些需要,我们便做成商品推向市场。”

在商业化冲击下,新闻资讯也本能地走向娱乐化,这是对观众和读者的直接商业反应。媒体发现大众有一种猎奇心理:一个风光人物的背后,是否有不可告人的秘密,也想知道事件背后有什么真相。于是媒体就把新闻制造成一个个话题,让大家上瘾。

到80年代,公众不再要求媒介是免费或是便宜的。媒介经营者便以特定的方式刺激公众接受他们设计的文化,然后反过来又刺激媒介及商品的消费。

香港大专社工系讲师黄成荣说:70年代经济开始起飞时,环境容许青年人及成人更多消费,关于物质消费文化的广告、传媒、杂志应运而生,年轻人亦受影响而注重品牌。到了80年代,经济起飞已稳定,香港发展为国际金融中心,香港人越来越重享受,不仅要穿得好,穿得舒服,还显威风、有面子。

完全开放的自由港政策使香港市场呈现高度国际化,享有“万国市场”之称,而香港人在钱袋渐满之后,消费欲望和购买能力也节节高升。香港人平均每人一年要花费1000美元购买美国货,相形之下,日本人只花308美元,韩国人只花费265美元,欧洲人仅224美元。

由于香港汇集着各个种族,因此香港人的消费需求极为复杂,这样就为世界市场提供一个多层次消费品试验场,各种国际潮流蜂拥而至,把香港妆扮成一个全球最丰富最非凡的购物天堂。由此,形成了一种独特的消费文化,吃百家饭、穿百家衣。

1842年,清政府与英国签署割让香港的“南京条约”

“食在广州”已成为旧话,香港被誉为充分展现东西方饮食文化的“国际食都”,不仅因为各大菜系济济一堂,更有世界各国饮食登场亮相。近年来,香港中式食品虽占主流,但西式食品也相当普及,尤以日式食品最出风头,现在全港开张的日本料理多达140家,年轻一代的香港人对正宗的日本菜滋滋不厌。

香港绝大多数居民是华人,日常生活语言以粤语为主,但香港的学校教育又普遍推行双语制,中学课程几乎90%的内容使用英文。香港的语言早已区别于传统粤语,夹杂英文的例子随处可见,如公共汽车称巴士(bus),BP机叫call机,甚至连街上卖菜的老头老太太都能不时进出几句“商业英语”讨价还价。

香港有一副极有名的对联,上联为“建伟业于港”,地道的中文,一看便知。下联为“塞些事乎庐”,就让人不知所云。其实它是英文successful的译音,译成中文乃“祝你事业成功”的意思。大概也只有中西文化杂交的香港人才能写出这种中西合璧而又不失工整的“奇对”。

香港节日之多恐怕在世界上屈指可数,中国的外国的都有份。港府的公务员法定假期一年17天,除开两天浮动,其余15天全是各种节日:元旦、春节、清明节、复活节、端午节、英女皇诞辰、香港重光纪念(“二战”后英国恢复统治纪念日)、中秋节、重阳节、圣诞节。此外,还有西方的父亲节、母亲节、情人节、愚人节等等,从年头排到年尾,络绎不绝。过圣诞节,香港放假3天,全城张灯结彩,教堂挤得水泄不通;过春节,放假5天,吃年饭,送“利是”,请财神,回乡探亲,香港人又忙得不亦乐乎。

从地铁、轻轨、电气火车、机场到集装箱码头、海底隧道、电脑网络,只要是一个现代化都市该有的设施,香港无一不全,但它的“现代化”外壳里又包容了许多传统的东西。香港街市普遍采用16两制,标价还沿袭中国古代的计数法;酒家门口里供着香火萦绕的财神;黄大仙祠里常常人声鼎沸,华人土风下,就是洋人也未能幸免,老牌英资的汇丰银行,挪挪门前一对铜狮也要请来风水先生指点。

香港长期处于中西文化的交流融汇中,相互碰撞、竞争、合流,形成具有自身特色的文化类型。文学上,承袭“五四”新文学传统的香港社会写实文学逐步吸收西方现代文艺观念和技法,出现“现代现实主义”实验文学;美术上香港画家吕寿琨运用西方现代艺术观念和方法改造中国传统绘画,独创出现代水墨画;香港中乐团也在尝试中乐交响化和西乐中奏。

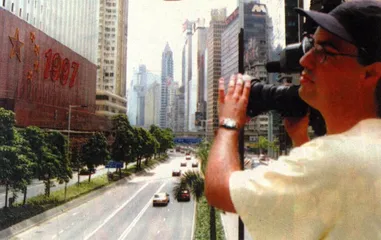

随着香港回归的临近,外国部分传媒已开始陆续抵港(赵迎新 摄)

如今,在10个香港居民中,就有一个外国人,他们并非都高居于大公司的顶层位置,而是布满各个阶层。每到中午,就会有一批西方青年拎着西式快餐沿街叫卖,他们大多是短期居住的游客,打工是为赚取一张回程机票。在港的中国人家庭中,还雇着10万多名外国佣人。在香港的外国人中有两类人,一种人抱着过客心态,赚够钱就回国,他们有自己独特的生活方式,构成香港多姿多彩的生活蓝本。另一种人则以香港为家,与本地华人融为一体,彼此完全沟通和互相改变,促使香港形成国际化的文化特色。

70岁的克思图,在香港长大。他爱吃米饭,爱吃咸鱼,样子像中国人。但他还有个英文名字叫Castro,这个名字来自于他的葡萄牙祖先。克思图一家在香港已是第三代,他总对朋友强调自己属于香港,是中国人。尽管克思图有强烈的中国心,但他的太太不把他完全当作中国人,因为她受的是英国教育,生活习惯和思想意识更接近西方。

林国雄出生内地,在香港长大,又到加拿大读法律。他有三重身份:执加拿大护照,已加入加拿大国籍;在中国出生,有港澳同胞回乡证,还有香港身份证,可以证明他是香港永久居民。林国雄的太太在英国出生,有英国护照,同时也有香港身份证。林国雄一家中国籍身份最复杂的是他3岁的儿子,兼有父母亲的加拿大和英国国籍,还具有一个香港人的身份。随着香港国际化程度加深,像林国雄这样一家多籍的家庭并不鲜见。

1951年来中国传教的杜叶锡思说:我刚到香港时英国讲“我们”指的是英国人,谈到中国人时就说“他们”,壁垒分明。现在香港已经国际化,我在这里完全没有孤单感,生活很习惯。70年代末来香港定居的新西兰人唐立贤说:在香港工作很刺激,就像吸毒一样不能自拔,若让我离开会心碎的。香港最突出的是中西汇合的国际特色,我没觉得自己是外国人,反倒觉得香港是全世界的。

香港是一座“地球村”,它的特点是国际化。在这个小村庄里,装满全世界的人和全世界的东西。

新闻背景

△香港拥有的图文机、传真机的数量,若以地区面积计算,其密度可称霸世界。

△香港是国际银行最集中的地方,世界100家大银行中,有85家在香港设有分行。

△全球十大总商会齐集地之一,除美国以外,设有最大美国总商会的地方。

△1994年、1995年世界经济自由度最高城市评比中,香港排名第一,1996年仍高居榜首。

△农地所占比例全球最低之一(8%),却能供应26%的本地蔬果,27%的家禽和63%的海鲜鱼产。

△香港有76家报社,663家杂志社,4家电视台,3家广播电台,个人拥有电视机和收看电视的比率全球第一,每人日平均阅读报纸数为世界之最,平均每千人拥有300多份报低。

△在世界十大最佳商业城市评比中,香港居各大城市之首。

△到香港的游客中,购物支出比例为全球之最。据1996年统计,全年游客1170万人次,消费约850亿港币,其中购物消费就多达400多亿港币,占一半左右。

△全球第三大电影制作中心,戏院入场人数最多。

△编印全球最巨型的期刊(厚1728页)。

△外汇储备排名全球第七,若以人均持有量计算,香港平均每人持有超过9000美元,全球名列第二。

△股票市场总值,在1996年底为4410亿美元,位列全球第八。

△香港拥有全球最繁忙的地下铁路系统,全长43.2公里(《中国改革报》称全长38.6公里),平均每天有140万人使用,平均每公里有乘客36269人。

△连接青衣岛和马湾岛的青马大桥,主跨度长1377米,号称全球最长的公路、铁路两用悬索桥。

△香港是全球最大奔驰轿车市场,同时也是人均拥有豪华轿车劳斯莱斯比例最高的地区,1994年有1700多辆。

1885年,香港硒甸窄街街角一景

新闻背景

△香港人均食用水果的数量,居世界第一,平均每人每天食用半公斤,其中吃橙量位列世界榜首,每人每年吃橙约23公斤,消费总额达838万美元。

△据美国《福布斯》杂志报道、在全球141个拥有资产10亿美元以上的世界级巨富中,香港人占了6个,按人口平均计算,所占比例最大。

△香港有世界上最长的户外自动电梯,全长800米,依山而建,蜿蜒而上,用作接载数以万计住在香港岛半山区的人士往返中环商业区。

△香港是世界铺设光缆网络密度最高的城市。

△九龙的深水埗地区,每平方公里有16.5万居民,是世界人口密度最高的地区。

△香港的道路交通密度,是世界上首屈一指的,香港共有机动车辆40万辆,如果首尾排成一行,能排满全香港1287公里可行驶的汽车道路。

△香港的地价是全球最高的。早在20多年前“中房地产公司”拍卖一块一平方米的土地,以256美元(约合2000多港币)成交,这是世界历史上最贵的一块土地。

△按人口的比例计,香港的白兰地进口量是全球之冠,每年650万公升,平均每人喝1.2瓶。

△香港每年出口钟4.8万台、收录机900万台、蜡烛80万公斤,这些都是世界纪录。

△香港是世界主要的未加工钻和宝石入口地,香港珠宝公司以高价购入未经切割钻石,创下世界纪录。

△香港是全球少数拥有私营运输系统并带来盈利的城市之一、全球第四大黄金买卖市场、全球第四大印刷中心、拥有世界上最大的海上食府,全球最大的天然棉花及纺织品进口地之一。

香港的“世界第一”,从某种意义上说,是香港财富的象征,也是香港人聪明才智和创造力的结晶。

6月10日,香港政府人民入境处开始向香港居民派发香港特别行政区护照申请表格(王岩 摄) 香港林国雄