香港不是文化沙漠

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

(张瑞琪 摄)

香港比美国还商业化

记者:你多次去过香港,对香港的直接感受是什么?

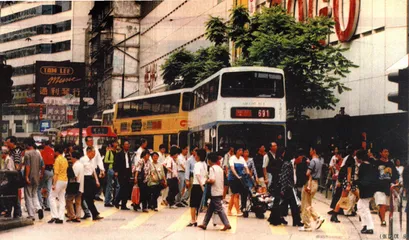

查建英:香港是我见到的最商业化的地方,比美国还商业化。我有一次去得比较长,与几个美国朋友同行,到了两三天后,就被香港商品轰炸得受不住了,因为美国的大城市虽然也很商业化,还没有这么密集。在香港,你如果不熟悉当地就很难找到一家咖啡馆,让你躲进去,找一份清静,除非去大酒店;也没有太多绿地,到处都在卖东西,大商店套小商店,大饭馆套小饭馆;到处都是人,人行道都走不下。在地铁里,哗地一片人进去,又哗地一片人出去。人们普遍行走速度特别快,大家坐下来就谈生意,谈政治或随便谈什么,反正口腔文化很发达,人人都在赚钱花钱吃吃喝喝。

记者:你接触的香港文化人也谈的是赚钱的事吗?

查建英:当然不是都在谈赚钱,但我能感觉到,他们被钱包围着。香港文化人没有大陆文化人那种清高,他们一天到晚不停地写,没有时间斟字酌句,往往一个文人一天要写几个专栏。当然不是全然这样,比如说办非盈利性杂志或文艺活动,他们要去等钱,有了钱之后,他们关心的就只是艺术。香港的专栏作家每天都在出专栏。香港严肃的文学,不赚钱,只有通俗文学很职业化。

记者:因此大家认为香港是个文化沙漠。

查建英:这是用传统的精英的眼光去看,因为它传统的精英的文化几乎没有或者很零星。但我觉得香港不是文化沙漠,它有自己的一种文化品格,一种商业文化。香港的文化与商业不管是对立还是统一,都或多或少存在某种联系。我认识香港一个表演艺术团的创始人,他这个团体常年做一些先锋的前卫的舞台演出,纯粹搞艺术,观众很少,也不赚钱。但它的成员都另外有自己的职业谋生。香港还有一批小说家、诗人、艺术家很顽强地做文化事业。但这些文化人不像大陆一样专职,大家也得靠别的办法生存。

香港动作片比好莱坞还好莱坞

记者:香港的文化产品中首先走向世界的是香港电影,香港电影和好莱坞有什么区别?

查建英:香港电影是它文化里面最具代表性的产业,可能是世界上唯一能在某一个品种上打败好莱坞的电影。世界上电影产量最大的3家是美国、印度和香港,但印度电影本上性很强,基本上只有印度人看。而香港电影全亚洲都很风行,并且率先进入美国市场。香港电影怎么能吸引那么多观众,在某个品种能跟好莱坞平起平坐,就是因为它比好莱坞还好莱坞。

香港文化有个特点,学别人的东西特别快,什么能赚钱,马上就可以过来变成自己的东西。好莱坞最新流行什么电影,什么风格时髦,香港可以一下转化成本地题材,好看的片子就出来了。另外还有一个原因,香港社会生活的节奏本来快,所以香港的动作片比好莱坞的动作片还要快,这个“快”世界上没人能和香港电影相比。我在芝加哥的时候遇到一批美国人,是香港电影迷。每年他们都找来几十部香港电影专门组织香港影节,因为好莱坞的片子节奏太慢,看不过瘾。香港电影走向世界基本是靠动作片打出来的。成龙的影片已经进入了美国的主流商业影院,香港的大牌动作片导演最近也有几个被好莱坞请去拍片。

记者:香港电影能不能超越好莱坞,让好莱坞向它学习?

查建英:美国人也发现香港的动作片比自己的快,有些东西可以让好莱坞学,可刚发现这点,香港人又走到前头去了。实际上香港电影正在被外界认为走向世界。打人好莱坞的时候,香港本地倒是一片悲观。香港电影走得太快了,从某种意义上说正走到一条死路上。香港电影剧本的水平跟不上发展速度,有些导演多年来为了赚钱不断重复自己,影片越来越粗制滥造,缺乏新意,正失去本地的观众。所以香港的影视评论界开始呼吁“做细工”,甚至认为最后还得学好莱坞。这也许是香港精神的一种表现。

香港是个大机场

记者:香港背靠大陆,作为一个城市也存在了100多年,可它怎么会给人一种没有太深历史的感觉?

查建英:纯粹的香港历史并不长,这里是英国的殖民地,一切制度都由英国人安排。来到香港的人为了重新开始新的生活都在忙着赚钱,所以有一种对香港的流行印象是个大飞机场,所有的人到这里都拼命挣钱,挣完钱后再去别的地方。

记者:香港人难道不认为自己是香港人吗?

查建英:香港人开始想到自己是香港人是70年代的事,只有二十几年时间。香港经济起飞后,香港人渐渐感到世界上所有地方比较起来还是香港好。中英协定签署以后,香港人有了某种认同危机,公众媒体对此有大量激烈的探讨争论。我的香港朋友说,就因为有了“九七”,他们才意识到他们是香港人,有了身份认同感。

记者:香港人是什么?

查建英:香港人自己也在不断问“我们是什么?”,他们还说不太清楚,时间太短了。有时我听香港人讨论这个问题,听完之后比没听的时候还混乱,他们不知该用什么词说明香港人的定义,好像有某种程度的失语症。因为香港的语言本身就是一个杂交的东西,包涵了广东话、上海话、英语和大陆的官话等等。再去要求他们用这种混杂的语言得出一个明确的,能特别清楚界定自己身份的概念太困难。香港人对东西方文化也同样处于一种矛盾中,我觉得香港人以前是很崇洋的,但一旦有了本土意识以后,他们开始区分什么是香港的,什么不是香港的。而“九七”出来之后,他们民族意识又逐渐萌发,认为自己既受了殖民文化的益处又受了殖民文化的害处,要重看与英国的关系。关于与大陆的关系呢,那当然就复杂了。

香港人很“轻松”

记者:曾经有过一部香港电影《满汉全席》,讲一个香港大厨和一个广东来的大厨在香港比赛做满汉全席。广东大厨用传统方式做而香港大厨则用些五花八门、稀奇古怪的方式。

查建英:因为香港没有传统讲求的这种纯粹性,香港人不认为纯粹就是好。他讲究实用,什么东西都能凑合。但凑合出来的东西质量都还不错。这是香港人的精神,这个故事很能说明香港人的特点:实际、灵活。

记者:香港的企业根本不注意营造或塑造品牌,它们觉得太慢,太费力。如果它们需要一个品牌就到外面花钱买。

查建英:所以说香港的历史感比较独特。香港人的时间观也怪,最重要的是现在,对过去和未来则考虑不深。这可能与它的殖民身份有关。香港人的命运不是掌握在自己手里,他们生活在历史的夹缝里,未来也不能由他们来决定。这种历史的偶然形成了香港独特的性格。我认识一个到大陆做文化生意的香港人,他是一个有使命感,对将来打算很多的人,但最后他失败了。可能败就败在他不是一个典型的香港人,太多关于未来的宏大计划太不香港化。

记者:那么香港人是不是活得很轻松?

查建英:从某种程度上说是这样。比如香港社会文化中没有大陆这么痛苦而激烈的雅俗之争,大家很清楚自己应该干什么。大家都承认商业性的俗的文化是主流,其他雅的文化比较个人,处于边沿状态,没有人要去扭转这个基本格局。这种很现实的环境形成了它的文化特点,造就了它的艺术风格。文化如此,其他也一样。只要不以固定的成见去裁判,这就不见得是坏的,是缺点,它也许正是香港的长处,是香港的特点。

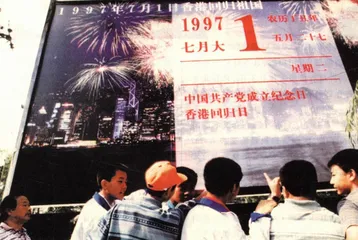

1996年国庆节前夕的北京复兴门立交桥头出现“香港回归日”大型宣传牌(新华社) 好莱坞香港查建英香港电影