流行音乐·性·性别

作者:三联生活周刊(文 / 卞智洪)

如果时下的大众文化是一个大超市,流行音乐就是你必然要经过的一条甬道,无论你需不需要,歌为你而唱,曲曲折折总要传入你的耳朵。可能电台、电视台和商场的播放只给了一个最初的印象,路人的哼唱使你记住了其中一句曲调,最后有个偶然的机会听到完整的一遍——如果歌手的普通话纯正还能听清楚歌词。但是这两年来不断有人抱怨歌坛沉寂,乏善足陈;这恐怕不仅对歌者、对听众来说也是一件尴尬的事,因为这种音乐与我们所处的日新月异、花样翻新的商品社会如此般配,与我们所有的流行书刊、时装、大片等等快餐文化如此一致,我们怎么会觉得与它如此疏异呢?

流行音乐本身是贫弱的,但其中闪现着生活的景观和你我的影子,人们在听它时可以得到对自己的肯定,并且期待于此。也许只有当它唱出我们感到却没有听到,或者想说却不知从何说起的东西时,它才能成为我们需要的东西,在那个大超市大大流行起来。

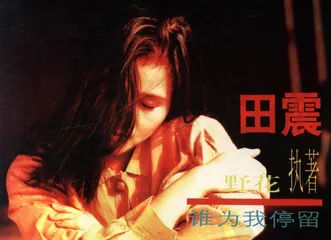

前几天我第一次完整地听到田震的《野花》,使我吃惊的当然不是同名专辑在去年卖了60万张(不包括盗版),而是歌词的率真与大胆:“我想问问他知道不知道我的心怀/不要让我在不安中试探徘徊/如果这欲望它真的存在你就别再等待/因为那团火在我心中烧得我实在难耐/让我渴望的坚强的你啊经常出现在夜里/我无法抗拒我无法教你离去。”

其实流行歌曲中从来都不缺少性爱,但它往往被掩盖在爱情下面,可谓爱如潮水,性如礁石。性可以是健康的,可以是不健康的,这一点上和爱毫无二致,但公开谈论它却常常不合时宜。这盘专辑的畅销说明它顺应了许多人的心理,但却并不能为自己和性正名。田震在一开始接受我的采访时说:“这里面没有什么性的问题,我的确非常喜欢山坡上那些不被人注意的野花,它们有一种坚韧的劲儿。至于说这首歌有什么暗示,那是别人的事儿,爱怎么说怎么说去好了。”实际上,在融洽地交谈后,田震才说:“即使我现在唱这首歌还是有很多人议论——‘这个田震怎么怎么这样?也有点儿太那个了吧。’要是10多年前唱这首歌,那可就不是招某些人说的事了,肯定得关进去。那时候唱唱黄土高坡、唱唱妈妈的吻还可以,谁要是唱什么爱呀爱呀的,就被人说不正经了,还敢提到性?当然要是再过10年来看,这首歌又算得了什么呢。”

其实,这首歌要放到民歌里又算得了什么呢?多少年来民歌咏唱的大多是一个性字。我听过一首悠扬暸亮的西北花儿,歌词是:“阿哥是天上龙儿一条/阿妹是地下花儿一朵/龙不抬头雨儿不下啊/雨儿不下花儿不开。”我们可能不喜欢让未成年人听到这样直露的咏唱,但也不会把它归入《十八摸》一类黄色小调儿。

80年代的崔健之于中国有些像Beatles之于60年代的西方,他唱出了一代人的愤懑和困惑;新近北大出版社出版的《中国百年文学经典》收入了《一无所有》和《这儿的空间》两首歌词,大概也基于此。《一无所有》首先是一首情歌,后者则通过对性的坦白的描写抒发一种倦怠的情绪。同盘专辑中的《一把刀子》更充满了激情:“光溜溜的身子放着光辉/照得你那祖宗三代露出羞愧/你张开了胸怀还伸出了手/你说你要的就是我的尖锐。”大学时代许多人想听清这首没印出歌词的歌,大概只听清了最后一句:“我要穿过你的嘴亲吻你的肺。”

不久以后,黑豹乐队就清清楚楚地为我们高唱:“不必过分多说/你自己清楚/你我到底想要做些什么”(《无地自容》),“你若需要我就请你找我/我带你回家去充饥解渴”(《眼光里》)。在这里突现的正是像豹皮一样光滑油亮的性,它在现代年轻人的生活中窜来窜去;但是对性的直接追求几乎同时就披着颓废的外衣,取名《无地自容》大概表示了一种道德评价。

“飘风不终朝,骤雨不终日”,唯其暴烈,固难长久。90年代以来,随着商业文化的普及发展,随着跨国资本对国内文化产业的渗透和影响、本土文化产业的体制完善、市场争夺和利益分配以及大众心理的迅速演变,任何一首歌都不再是任情任性唱出,而且,年轻人也不再有底气高唱崔健、黑豹和唐朝,他们更忙于挣钱和消费——我们所面对的不是性的压抑和一个眼罩,而恰恰相反是一个令人眼花缭乱的物质世界。反叛性不再引起太多人的共鸣,他们对流行歌曲的要求更多的是一种情绪调节和情感刺激,是轻声吟唱而不是引吭高歌。因此一方面是在大量港台歌曲和大陆的类港台歌曲中爱河泛滥,充满无关痛痒的爱恨得失,里面间或有着对性爱的星星点点的暗示,却完全出于商业动机。另一方面,大陆音乐人寻找着一个又一个可以使自己或别人感兴趣的说法。校园民谣充满一种健康、温暖却又不甚成熟的情感体验,而《小芳》、《弯弯的月亮》、《涛声依旧》、《孔雀东南飞》营造着怀旧的氛围,后两首歌更直接以古诗起兴。《纤夫的爱》以民歌的形式、传统的男女恩爱的内容唱遍全国,其中既有蛮憨肯干的男人、娇小柔媚的女人,又有着“等到日落西山头让你亲个够”这样的性爱表白,其流行有十足的当代社会心理背景。

大陆如此,台湾又怎样呢?罗大佑的三阙恋曲既是个人对性的不断追问,又鲜明地映照着时代特色。成为一种社会普遍心理的沉淀。1982年的《恋曲1980》这样唱道:“你曾经对我说/你永远爱着我/爱情这东西我明白/但永远是什么?”1986年的《恋曲1990》大家已经耳熟能详,它复归传统的价值取向,“人生难得再次寻觅相知的伴侣/生命终究难舍蓝蓝的白云天。”到1994年的《恋曲2000》,罗大佑借恋曲形式进行东西文化上的反思。这盘盒带中的《台北红玫瑰》则更像一个传统文人在后现代筵席前的狎饮:“今晚的我不早睡/台北红玫瑰/再来一杯/你的酒量也可贵/请饮入你那动人的嘴……到此已经无所谓/今晚我不醉不归/你的怀中/体香随心思浮动/不外是深情比酒浓。”

由《野花》所引发的问题恐怕不只是性,还有一个性别的问题。我曾在一家酒吧听到男歌手演绎这首歌,他改动了两个字:“让我渴望的温柔的你啊经常出现在夜里/我无法抗拒我无法教你离去。”大概这一下许多人就容易接受了,许多暗自窃笑的人就不觉得有什么好笑了——原词是“坚强”。“男人可以唱,女人就不可以。其实大家不都是人嘛。而且很多歌里女人是什么样子呢,简直就是男人的泄欲工具。”我想田震也是第一次对记者说出这样的话。她说,“我从前最讨厌的歌星是一个女人,我想不明白一个女人怎么能那样——这个女人就是麦当娜。但后来这个印象有了改变,我在欧洲看了一次她的现场演出,我真的感到,噢,女人也可以这样。”

我带着类似的问题采访了正在电影学院进修的李春波,他说:“我没有觉得啊,男女挺平等的,有时候我觉得女人的位置还很优越呢。”但在谈到《小芳》时,他坦言这是知青的故事,小芳是时代的牺牲品。如果诚如李春波所说,“感情是相通的,现在的人喜欢唱写过去的歌是因为有相通的感情,”那么现代社会的男人们对心中的小芳唱着“谢谢你对我的爱/今生今世我不忘怀”时,小芳在哪儿呢?她有什么感觉呢?

我们或许不认为女人比男人受到更多的限制,但是在歌曲中女人的定位集中到两点:一种是天真得几近于傻瓜,一种是屡被遗弃的沧桑女性——这都是女歌手自道。而在男人唱的歌里,女人往往或高傲、或放荡、或如水、或如谜。女人真的像谜吗?再举个例子,关于朋友的歌不胜枚举,但几乎从来都由男人来唱,其中充满对艰难生活的感慨和对真心朋友的怀念与祝福,真情流露,颇为感人;而女人似乎就没有朋友,她们更“适合”唱祝福全人类的歌,比如叶倩文的《祝福》、李娜的《好人一生平安》、孙悦的《祝你平安》,这究竟是一种照耀大地的母性光辉,还是一种父权社会的吉祥物,委实不易说清。

倒是陈淑桦唱的那首《梦醒时分》(李宗盛作)一听就是女人安慰自己的知心朋友的:“你说你爱了不该爱的人/你的心中满是悔恨……早知道伤心总是难免的/你又何苦一往情深……”

也许有时候人们会感到奇怪:一首歌怎么就流行起来了呢?他不一定表示喜欢,但他毕竟在哼唱——这就是流行音乐的魅力,这就是商业文化的成功。它在我们周围盘旋,从我们身边滑过。 艺术音乐流行音乐田震