感性消费

作者:三联生活周刊(文 / 张晓莉)

真正的夏天即将来临,这是啤酒厂商的最佳广告时机。北京文艺台正一天数次反复播送着这样一则广告。

“这个周末我们去哪儿玩?”“去舞厅!”“去酒吧!”“去唱卡拉OK!”“那我们喝什么助兴?”“当然是美国蓝带啤酒!”“Yeah!”

这是由一群年轻时髦的嗓音构成的一条热闹的广告。关于商品本身,我们知道它来自美国,叫“蓝带”,至于它的泡沫是否丰富,香味是否独特,味道是偏苦还是偏甜,酒精含量是高还是低,广告并未提及。但事实上,我们获取的信息要远远多于产地与名称。

我们知道了是谁在消费“蓝带”。他们年轻,因为他们的声音清脆悦耳,并且下了班不必急着赶回家;他们工作上积极努力,因为他们只在周末消遣;他们有钱;因为他们选择时髦的场所,并且在玩的时候还要喝点什么来助兴。你看,这群积极乐观健康富有的年轻人正在喝着蓝带啤酒,来吧,你属于这个群体,来一起喝“蓝带”吧!这才是这则广告真正想说的。也许它的口味对你来说稍稍淡了一些,这又有什么关系呢?反正你喝了“蓝带”,你就是那些可爱人物中的一员了。

现在有一个词汇用来概括这些可爱的人群——新人类。这个名词起源于日本,用以描述1965年以后出生的日本青年。可是在纽约、香港、上海、北京或是其他一些大城市里,你都可以找到新人类。他们有不同于“旧人类”的思考方式、生活状态,人生哲学和性格特征。

香港有人把他们归纳为追求PASS的一代新人。所谓PASS是指:P(personality),讲求个人的独特风格;A(ability),强调个人的才能与成就;S(status),渴望获得崇高的社会地位;S(sensibility),对事物拥有高度的敏感。

社会安定,经济迅速增长,如潮水般涌现的各种消费品,是诞生新人类的社会环境。新人类拥有更广阔的活动空间,更充裕的自由时间和更多的钱,他们不再谨小慎微,对未来充满顾虑。他们更注重眼前的享受,要求立即消费,他们赶时髦追时尚。在老一辈眼中,他们是如此的浅薄。

但是消费主义正在全球蔓延,我们又能指责这些孩子们什么呢?事实上,正是上一代人一边创造着现代社会,一边创造新人类,现在又正忙着迎合他们的需要。

人们越来越少见到对商品本身品质施以浓彩重墨的广告了,许多广告对商品本身的宣传精炼到极点,比如蓝带啤酒和“高乐高”。最新版本的“高乐高”电视广告是一个助人为乐的小故事。一群戴着棒球帽,穿着灯笼裤,踏着滑板的小帅哥为女孩子们找到了书包,最后又像个真正的侠客一样消失在人群之中。这则广告可以和许多东西联系在一起,比如棒球帽和滑板。所以广告商不得不在其中插入一些“高乐高”的画面,仅此而已,起个提醒的作用,对于那些对小帅哥们有心理认同感的少男少女们,这已经足够了。

不论商品的量,还是商品的质,都已不再是促使人们购买的最重要的因素。人们越来越渴望从商品里面找寻到一点属于个人的心理满足感。这是新人类最典型的消费心理,即使是“旧人类”也会有同感。

年轻人永远是社会瞩目的焦点,他们的一些突发奇想也许就会成为畅销商品诞生的契机。但是消费社会的丰足、快节奏和不断翻新,已经把所有人都卷了进来。保守的人看不惯年轻人的功利、浮华和浅薄,自己却也抑制不住对丰足社会和成熟生活的欲望。这种欲望的表现之一是对商品附加价值的追求。

“椰菜娃娃”在美国风靡一时,她不同于其他娃娃,她有一张领养卡。于是美国人排起长队,抢着把她领回家。

“芭比娃娃”更是具有魔力,历40年而不衰。一代又一代的女孩子从芭比身上发现自己的梦想。她们迫不及待地要长大,要拥有芭比的脸孔和身材,要和芭比一样的富有,还要有一个和Ken 一样英俊的男朋友。

在日本和中国台湾地区曾兴起过一阵“新音乐”。“新音乐”的划分标准与众不同,不是古典或是流行,它是依据听音乐者的性质来划分的。最早推出的有血型音乐。人们相信血型与性格之间有联系,不同性格的人对音乐有着不同的偏好。于是商人们推出了“A 型”、“B型”、“O 型”、“AB型”音乐,让人们一边听音乐一边分析了解自己。之后又有了生肖音乐、星座音乐。总之人们可以在音乐中寻找自己的身份。

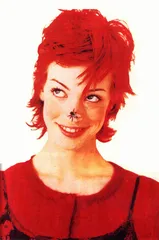

这分别是某移动电话的广告(广告词是:“为什么我要妥协?”和品牌服装的形象宣传,它们所标榜的也许是商品以外的东西

信用卡是一种刺激消费欲望的概念产物,对于它人们也不能仅满足于支付手段的实现。于是广告中的俊男靓女富有、成功并且到处受到礼遇。生活中的人们在使用时便获得了一种自我肯定。信用卡越来越流行,种类也越来越丰富。持卡族之间有了分化,有的是普通卡,有的是金卡,这代表完全不同的地位和身份。这还不够,发卡机构还要赋予这张小小的卡片更多的意义。在国外已有了“女性专用信用卡”和代表资助不同慈善团体的“认同卡”。看来光证明身份是不够的,还要明确自己的观点和立场。

消费行为被人们搞得越来越复杂了。有时这种复杂性会成全一个默默无闻的商品一下子就成为明星。今年春天,北京音乐台播了“苦咖啡”的广告,没过多久,“苦咖啡”就充斥了大大小小的冷饮柜台。“苦咖啡”实在太普通了,它的包装甚至显得有些土气,味道香香甜甜的,的确很好吃,可与一般冰淇淋型冰棍也没什么差别。好在它有一个稍显不同的名字,特别是这个“苦”字,刺激了不少人想换换口味,去尝尝“苦”冰棍的味道。“苦咖啡”不苦,它很甜。但它有一层用雀巢咖啡制成的脆皮,有一股浓浓的咖啡的香味,而咖啡是苦的。我问过许多人,有人说它确实有苦味,有人说好像有点苦。我很怀疑如果它不叫“苦咖啡”,是否还会有人觉得它苦。其实人们并不是在用舌头品味道,而是在用头脑寻找感觉。

有人说,这已是一个由消费者主宰的社会,生产者必须不断地向消费者学习,才能得以生存。消费者求新、求快,讲究个人品味。从服装款式到汽车造型,从家电的功能到电脑游戏的攻击对象,不断推陈出新。人们常常会感到自己被一群天才包围着。昨天我还在同纳粹分子做斗争,今天就可以同妖魔鬼怪厮杀一番,相同的设计原理,你却感到在玩儿两个游戏。相当多的新玩意儿是旧事物的组合、模仿和表面创造的产物。任何一点细微的变化,都可以通过各种手法被赋予全新的意义。原本为独立女性专用的香水,因画面中多了一位英俊男士而具有了传统回归的意味。

当然并不总是这样简单。生产者必须先意识到女性渴望回归传统角色,才会在产告中增加一位男士。这个信息的获得并不容易,从姓名、年龄、地址、电话号码这些最基本的信息,到收入、购物习惯、消费口味等等,消费者不再有隐私,他们被化解成一个个零碎的数据,成为别人眼中的商机。

在消费者眼中,消费不再是手段,而成为生活的目的。但在生产——消费——再生产的序列中,消费却变成了一个中间环节。不管我们消费什么,是实实在在的商品还是我们自己的感觉,它终究还是别人的手段。