生活圆桌(40)

作者:三联生活周刊(文 / 杜比 田七 布丁 张洪)

不敢喝茶

杜比

北京新开了好几家茶馆,这是我从电视上知道的。茶馆的老板对着电视观众大谈文化,讲茶道,讲老北京茶馆里该怎样拿壸,怎样倒水,讲真正的龙井是在几亩地的几棵树上,讲什么样的茶该用什么度数的开水来沏,还讲梅花上的雪……这我记错了,这是《红楼梦》里一个尼姑说的茶道。总之,讲得博大精深,一杯茶里尽是黄河水。

北京果然是首善之区,我在南方泡过两回茶馆,感觉特亲切,北京一开茶馆,动静不小,先来了番文化教育。所以,我在去北京茶馆之前可能得先去几趟北京图书馆,养一养气,否则,很鄙俗的一人,坦坦地就往那雅地儿去,不免心虚。

要养的这股气,就是早年间的士大夫气。虽然我们这社会一天天粗俗起来,可还有人保留这股气。比如某位朋友,老以美食家自居,他家里也没什么明清家具,一辈子没吃过两回海鲜,日子过得清贫,可他能说。比如他家的炸酱面,他就能说出一堆讲头儿,肉末儿怎样,酱怎样,码儿又怎样,说得天花乱坠,可还是一碗糟面条儿而已。我还知道北京的一位破落皇族,文革时过得特苦,吃窝头就咸菜,可咸菜疙瘩也得切成细丝儿,据说,那丝儿切得可细了。

面条的讲究多了,就不是面条了,而是面条儿文化;咸菜丝切细到一定程度,就是咸菜文化。沾到文化的边儿,就不是俗人,所以茶馆老板就不是一般的商人,他们不是阿庆嫂,他们有文化。

这是符合经济学原理的,前不久,一个经济学家说,一个公司产品销路的好坏将取决于他们为这个产品编的故事,21世纪的经理们讨论的将不再是产品,而是故事。如此看来,茶文化也是一道故事。

只是这故事太陈旧,壶也好,水也好,品茶的过程也好,这些东西如果是我们生活中的细节, 自自然然地去讲究,那还不失一份雅致。如果这堆细节被挑出来让大家去追求,那就逗了。有个相声,说个有钱人睡觉怎样讲究,一更天盖什么铺什么,二更天盖什么铺什么……折腾了一夜,结果没睡。我怕哪天我去喝茶,品了半天,出门还得来瓶可口可乐。

外地人

田七

我来回奔波在北京和九江之间,在北京不会说北京话,在九江不会说九江话,他们都说我是外地人。这样对我来说的好处就是:关于外地的情况,自然我的说法是比较权威的。

杜鲁门·卡波特的小说《在蒂法尼吃早餐》(又译《赫莉小姐在旅行中》)中的赫莉小姐和我的情况差不多,即使在自己家里,也把旅行袋准备好,以便随时动身。你知道:在一个地方谈起我知道的另外一个地方,我会想起一些好事。这种生活你是不是也很喜欢呢?

“给我一个家,让我到远方去想念它。”这是侯德健的浪漫抒情。

我来说说我怎么当一个外地人的,我在北京住在东郊的定福庄,从那儿到工作的方庄要坐两个多小时的公共汽车(每天上下班要4个多小时啊!我在九江对人说。在九江,我即使走着去上班也只要十分钟)。定福庄我住的楼下一个居委会的老太太摆了一个杂货摊,我从她那儿买必需的面条、烟卷和卫生纸。老太太很关心我的底细而问长问短。我对这个北京人说:“九江在三千里外的地方,您老大概没有去过吧!”这样和距离有关的字眼我一下就说出了很多,一般出门少的同志对距离的概念难得马上转过弯来。

除了北京、九江之外,我在其他更多的地方还交了更多的朋友。在我们这个充满人情味的社会中,大家对分别和相聚还不老练,麻木的时间一长,在一起喝一顿酒,也会搞得长吁短叹,有时甚至热泪盈眶。可是有一点,无论我在九江还是北京呆的时间一长,就有人间:你怎么还不走?你什么时候走?

我怎么会不停地走来走去?因为喜新厌旧,和朋友们一起喜欢迎来送往的刺激?这倒也是一个理由。可你要是指望着走着走着,就摆脱一切的腻烦,那肯定不行。无论是飞机下的白云、遥远地面上的山山水水,还是火车外大同小异的车站、田野,时间一长就都变成一道风景、一个道具。我是说:你跟谁有关系呢?你来来回回地奔波,也是一道风景了。

人在外地是一个笑话!洋人来中国旅游背着大包小袋,看见一幢老屋就以为是秦砖汉瓦,我想看看他的鼻子有多高。九江人到北京,觉得四方的马路直得有点雄伟、有点傻。北京人到江南被水化解得特别温柔,埋怨多雨的阴郁。你要是想超脱,必须老于世故,习以为常。

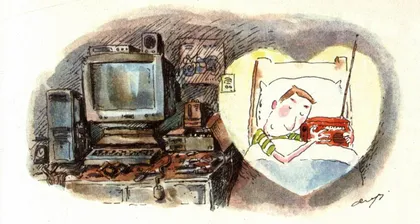

收音机和电脑

文 布丁 图 王焱

好多年前,我最主要的娱乐工具是一台半导体收音机,大小如一本《新英汉词典》。那收音机是上海货,很好用,但久而久之,收音机也有老态,不大爱出声儿,我的修理办法就是拆开后盖乱敲一气。

那收音机的线路给我留下了极深刻的印象,各种管儿、线密密麻麻让我理不出头绪,不过我胡乱敲打一气之后,那收音机也能恢复正常的工作状态。再往后,我的修理办法不管用了,于是我决定来一次大修。当时我所知道的电器的毛病只有一条,即接触不良,所以我就把收音机里能接触到的零件都紧了紧,这次大修的结果不错,收音机一开就响,而且是最大音量,调也调不小。根据我可怜的物理学知识,这可能是某处的电阻出了毛病,这我修不来,收音机音量太大,我每次听,都要把它盖在两床被子之下。

也就是在我听被子下的收音机的那个时期,我接触到了电脑。

那时学电脑极为神秘,进电脑教室要换拖鞋,老师还穿着白大褂,教室里好像很干净,其实空气中总有臭脚丫子味儿。

出于某种原因,我没学多久就不学了。这让我有好些年没接触到电脑。再接触时,电脑已不是老苹果机了,而是康柏一体机,机子的显示屏与主机焊在一起,体积不大,而软件很丰富,我极崇敬地对待电脑,想着里面的构造肯定比我当年修的那台收音机还复杂。

我的一个朋友有一台自攒的机器,这厮酷爱虐待电脑,经常把它大卸八块,里面的构造全裸着。他对待电脑就如同当年我对待那台收音机一样,动不动就拆,改锥、钳子一顿招呼。

我经常流连于电脑市场,每看到IBM 或康柏的电脑造型,就害怕那道貌岸然的劲儿,我记得我当年修那台收音机,曾经在上面绑过两根鞋带儿,它一接触不良,我就用鞋带儿勒它,这多好。

现在的电脑设计也该走走后现代的路子,最好是透明的玻璃罩子,让我们看清楚里面的构造并随时有信心拿钳子去鼓捣一番,让它升级换代。

穷人和富人

张洪

语言学院附近有一家专门兑换外币的小店,门脸颇小,但宾客盈门。老板娘是一位40多岁的北方人,说话高门阔嗓,对那些金发碧眼的小帅哥,小帅姐们都不怎么客气,颇有些东风压倒西风的气势。

有一个西方小伙拿了11美金去兑换,老板娘见这个来自美元故乡的人不远万里竟才送上11美金,显得十分不耐烦,只允许兑换10美金,随手丢给他80元人民币。小伙要求把剩下的1美金也卖掉,老板娘便劈头盖脸一顿呵斥,最后只给了他5元钱。小伙登时脸涨得通红,畏缩地接过85元人民币竟不敢有一句怨言。

这真是改革开放的又一景观。为洋人做白领,跟老外攀亲,进军好莱坞依旧是渴望与世界接轨的人们冲破自身限制的现实途径,但人们还是会在金钱的原则下情不自禁地调整自己。细想起来,人其实是没有种族之分的,有的只是金钱地位的高低。老板娘之所以敢如此声色俱厉地呵斥一个来自发达国家的小伙,不过就是因为她抽屉里从不间断的钞票同对方手中寒酸的11美元之间有一个落差。

钱真是一种能把人架空的东西,一贫如洗不是什么罪过,但在金钱的呵斥下就有罪了,情不自禁地就会低下头去,连基本的平等都忘了。

韩少功在《马桥词典》中曾描写过一个颇有富人派头的丐主,此公讨饭讨得理直气壮,虽然有些流氓无产者的作风,但却把讨饭看得同别人贩盐、开钱庄一样,只有谋生手段的不同,没什么高低贵贱之分,所以能乞无不胜,讨无不克。我想他大概是把金钱原则给看透了,捎带着把富人也看透了。有人因此还送了他一块匾,上书“万户各炎凉流云眼底,一钵齐富贵浩宇胸中”,真是击节有声,送的再贴切不过了。

其实人穷的不是没钱,而是常常没了底气。一没底气,眼前便处处横着碍眼的金山,稍遭数落就昏天黑地。 电脑