时尚背后

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

法国著名的厌食症专家让梅(Jeam met)教授指出:“无需过高地估计时装和媒体的影响,”但他同时承认它们以更直观、更强烈的方式把“时尚”表现在现实生活之中。

80年代后期好莱坞明星缺乏魅力时,“超级模特”被模特代理机构、高级时装设计师、摄影师和时装杂志编辑们推出,模特业进入了“黄金时代”——超级模特开始对时装业、商业、娱乐业产生巨大的推动作用。他们能让芭比娃娃更好卖,也能让杂志的发行量成千上万册地增加。

当然,以时尚代言人身份出现的模特其最大的影响力还在于:他们昭示的审美趣味能够对社会生活中人们的审美观,甚至是生活方式产生影响。尤其是那些时尚的“易感人群”——妇女和青少年。这样的例子俯拾即是。

受消瘦之风影响的中国模特

几年前,一位中国哈尔滨的高个姑娘试图走上巴黎的T型台,但她失去了难得的机会——她“太胖了”,穿不下那条时装裤。她回国作了大腿吸脂手术,但昏迷在手术台上……日后她一度成为巴黎模特界唯一的中国模特,但她必须忍受吸脂术带来的后遗症。“模特首先是服装的支架,现在流行小尺寸,我们也只能找能穿上这些衣服的姑娘们,这是个恶性循环。”高级时尚杂志《ELLE》创意部的负责人说。

凯特·莫斯

时装界对瘦削推崇备至。连“牛仔”也瘦削起来。范思哲(Versace)和卡尔文·克莱恩最新的牛仔服广告均选择了这样的男模特——没有强壮的肌肉,只有苍白和清瘦。1996年秋季服装展示会上人们看到了这类最新的美男形象。几位著名的时装设计师在这种审美趣味上出奇地相似,他们是意大利的乔治·阿玛尼、美国的拉尔夫·劳伦、英国的史密斯。最典型的还是美国的卡尔文·克莱恩,这位设计师竟然让一名英国流浪汉和女模特瘦姑娘凯特·莫斯同台展示他的最新时装。流浪汉瘦成什么样不用说,单说那个第二代“超级名模”凯特,她身高1.70米,体重仅44公斤。这是《ELLE》1997年春公布的数字。而这位模特在1995年夏已经“增肥”了:为拍一组比基尼泳衣照增肥两公斤。卡尔文·克莱恩对她格外垂青,让她作为自己品牌的形象模特。

以瘦为美的风气先在时尚界蔓延,很快,穿着牛仔服的瘦模特成了青少年的偶像。

欧洲少女朱丽叶这样评价她的偶像凯特·莫斯:“她是我见过的最美的女性,我太喜欢她那大大的眼睛,细长、筋骨毕露的双腿和纤薄的双肩……”朱丽叶15岁,身高1.67米,体重50公斤,她最大的愿望是“变得更轻、更瘦”。据英国一份最新统计,有1/10的女中学生有不同程度的饮食行为异常。朱丽叶只是得厌食症的姑娘中的一个。

在欧美,因为事情发展得太极端了,一场声势浩大的“反消瘦”运动开展起来。1996年6月英文版时尚杂志《Vogue》刊登了身高1.75米,体重47公斤的女模特特丽希·戈芙(Trish Goff)的照片,引来该杂志一位广告客户的抗议,公众也在随后的几个月里纷纷表示抗议。几乎所有当地大报都选登了这类“抗议信”。富有戏剧性的是曾因节食昏倒过的英国前王妃戴安娜也号召“反对这一对美的曲解。”时尚界也不得不“哗变”——一些名模在经纪人带领下公开表示:“我发誓我常吃油炸食品还钟爱奶酪、黄油。”言外之意是“我瘦是天生的。”“无论从医学、美学的角度我都强烈反对这一时尚趋势。60年代也曾有过类似的流行,但那是因为经济萧条。今天则不同,那些病态的模特儿成了人们心目中的偶像,对此媒体负有不容推卸的责任。应该及时把女性真正的形象告诉大众。”让·露浦·希芙(Jean Loup Sieff)的观点在时装界、新闻界、广告界具有代表性。

曾有人把“流行”比作感冒,那么病态的流行风气就是可怕的病毒性感冒。模特不是制造病毒的罪魁,只是最早一批“被感染者”,但当他们在T型台上、在现实生活中以美的传播者的姿态走来走去时,“病毒”就会迅速蔓延,从时尚界到整个社会生活。

在中国,流行并未发展到极端地步,因此也就未受到足够的警惕。中国选择模特坚持“与国际标准接轨”,女模特身高1.74米以上,在亚洲人种里这样卓尔不群的姑娘往往胸围、臂围过小,看上去像长疯了的植物。在这个互联网络的时代,没有哪个城市能躲避时尚潮流的扫荡。比如前面提到的美国时装设计师卡尔文·克莱恩,其中性化的设计深受各国青少年喜爱。其品牌尚未进入中国大陆市场满街的服装摊上已高悬冒牌“Calvin Klein”牛仔裤。去年9月卡尔文在韩国和香港分别开了专营店,预计到1999年,Calvin Klein品牌专营店在亚洲将会有18家。谁能说卡尔文’97夏装的“形象”瘦模特凯特与美国流浪汉不会影响亚洲青少年的审美趣味?

时尚杂志的作用在一股股“潮流”中的作用不可限量。

人人都认为“十全十美”的形象毕竟稀有。但如果时尚杂志认可一种并非完美的形象,那么整个时尚界,以至公众也就会认为这个形象“很美”。时尚杂志的编辑和摄影师手中不仅握着笔和照相机,而且还在很多时候握着时尚那微妙的标准。

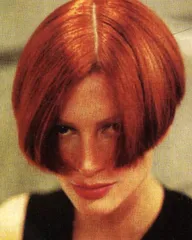

现在红得发紫的美国模特克里斯滕·麦克梅纳明(Kristen McMenamy)很明白这一点。在镜头前她很会利用并不十全十美的容貌。“为了拍好一张完美的照片,她愿意做任何事,有一次她甚至剃掉了自己的眉毛。最先为她拍时装照的摄影大师彼得·林德伯格(Peter Lindbergh)这样评价她,一会儿是古典黑发的淑女;一会是满头红色蛇型卷发的热情女郎——为了“时尚”克里斯滕不惜一切代价做“变色龙”,她自己也在这个过程中成为“时尚”。

面对各种“潮流”,媒体是不是应该把时尚的“真象”以及它背后的东西告诉受众?还是当各种品牌发布会的传声筒?甚至是参与制造时尚假象的游戏?

人们重新审视流行的时候到了。

形象多变的克里斯滕·麦克梅纳明 时装搭配模特时装时尚