人与动物遭遇,难免尴尬

作者:三联生活周刊

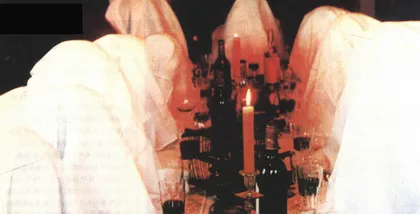

这不是什么宗教仪式,而是法国人的一次欢宴

看见和知道是一回事吗?

动物园是科学的成果,但在今天,动物园越来越引发人类对动物园现状的反思,有专家认为,动物园的兴建和动物的饲养与驯化不是一回事。想象中,动物园不仅可以让人了解动物,也可以长期保存许多珍贵动物物种;而一旦有需要,人们便可对其大量“复制”。这就是科学思维的逻辑。但动物园的管理者向游客说了些什么呢?

1874年美国费城动物园开园不久,一只树懒竟被游客用手杖和雨伞柄捅死了,原因仅仅是游客不理解这些夜行动物为什么大白天总是睡觉。

动物在动物园里的现实并不美妙,它们在动物园与野外的条件无法相比。早期的动物园其实仅仅是窄小的牢笼,动物在里边几乎不能动。由于误解,动物的天性在这里丧失殆尽。美国一位动物保护工作者曾看着改善了条件的小猎豹,激动地历数此前所犯的错误:“在野外,总是若干只母豹与一只公豹作为一个群体生活,但在动物园里,人们或把它们单独关养,或把一对猎豹关在一起。在野外,猎豹每天总是长时间地在茂密的树丛中搜寻低热量、高纤维的食物吃,而动物园把它们关在方寸天地之间,并任它们胡吃海塞那些备好的份饭。在野外,猎豹在抚育幼崽的过程中发展起各种最重要的社会行为能力,而在动物园里,即便母猎豹生下幼崽,它们很快就被隔离开由人工喂养。总之,喂食啦,关养啦,抚育幼崽啦……错了,错了,全都搞错了!”

长期呆在动物园里甚至就是在动物园出生的猛兽已经变得毫无野性。我国南方一座城市的动物园曾把老虎弄到笼外与游客合影留念,这些老虎乖得简直就是大个儿的家猫。

动物园对野兽的介绍受传统的观念或传说的影响,其实很难真实客观。例如人们对于狼总是有成见,认为它们性情残暴、贪婪冷酷;介绍说它们会有组织地袭击其他食草动物。但科学家通过观察早已了解到,狼在自然状态下,更多地以鼠类或鱼类为生。他们对驯鹿的袭击,主要针对其中的病弱者,而生下仅三周的幼鹿狼一般是追不上的。狼捕获猎物动作利索,并不会造成比家畜被人屠宰更多的痛楚,且其猎物也吃得很干净,没有浪费。

相形之下,熊猫也属食肉目,人们通常只说它吃竹子。至于猩猩,由于它与人同属灵长目,人们对它的介绍就更加含蓄。动物园通常介绍说它们是杂食性动物,在动物园中人们也只会看到它们吃些干鲜果品等。其实人类祖先所属的这个物种决非“善类”。动物研究专家亲眼目睹它们围捕猴子,将其幼崽咬死,然后撕小猴脸上的肉吃,并将其颅骨打碎,吸食脑浆,头部吃光后躯体便随意抛弃了。

还有专家认为,长期的圈养会造成动物习性的改变,生存能力的低下,实际达不到长期保存某些动物物种的目的。全世界的黑蹄雪貂在1985年时仅存18只。动物园进行的繁育工作极其艰难,因为仅有的几只雄性动物在交配时有很奇特的爱好,它们拼命咬雌兽的脖子几乎使它们丧命。更令动物园头疼的是,由于动物园内许多动物种群的数目过小,因此近亲繁殖起来成活率很低,且容易出现怪胎:有的有3个头,有的只能蜷曲着身子,仿佛要咬自己的尾巴。

重返大自然有希望吗?

现在人类给了动物更大的空间,并尽量创造出接近其原产地的自然环境。美国有一只叫蒂姆的38岁猎豹以前一直被关在狭小的笼子里,整日无所事事,也从未与传说中的情人凯特生过子女。现在,它和另5只母豹生活在分室内室外两部分的一处大院落内,而两年后它的6.5英亩大的园囿建成,条件还会改善。现在它可以在干草中找到一些菜蔬和葵花籽,还可以驮着它的孩子们玩耍。

一些动物保护主义者努力让被人类捕获的动物重返大自然。上面提到的黑蹄雪貂终于被繁育到600多只,其中400多只被放归自然。70年代,英国姑娘斯特拉·布鲁尔也曾在塞内加尔的尼奥科洛·科巴国家公园,接近成功地使一批被人捕获并饲养过一段时期的黑猩猩恢复了野性,重新过上了野外生活。但她承认,这些猩猩已无法加入野生黑猩猩群体。至于让动物园里出生的动物重返大自然就更加困难。一种因有十分威风的鬃毛而得名的金狮猴早已可在动物园中成功繁育,但让它们重归巴西热带雨林的努力并不顺利。一只金狮猴在树干上找昆虫吃,不想却将自己的头卡在里面弄不出来,最终死亡。

人们意识到地球上的物种在迅速减少,不少动物已经灭绝或濒临灭绝,而这最终要给人类带来灾难。但世界各地的经济增长并未放慢,经济增长肯定是以环境的破坏为代价的。当人们希望让动物重归自然时,却尴尬地发现“自然”已经没有了。

因此,不少动物只好呆在动物园里。像猎豹蒂姆的儿女们也许就永远不会走进自然了,它们永远失去了真正的自由。但不这样,这个物种就将灭绝。人们说,这些动物成了这些物种驻人类社会的使者,甚至是自然界派驻人类的外交使节。

此外,动物保护工作不仅需要人们的支持、理解,也需要大量的钱财。猎豹蒂姆的新居将耗资3千万美元。我们能拿出多少个3千万美元来营救多少头猎豹呢?何况还有许许多多的动物物种在面临灭绝。一位美国动物园管理人员几乎是在成功地繁殖了中华扬子鳄的同时,就开始面临新的问题。他说:“我们必须谨慎,不要让它们繁殖得太多,那样我们将养不起它们。”人们对自然进行掠夺就是为了聚敛他们的钱财,而现在他们的钱财竟不够保存自然有限的“标本”。

秦皇岛野生动物园内:昔日人看笼中兽,今日兽看车中人

吃就吃,干吗还不好意思?

能被列入保护的动物是幸运的,而一种动物如果成为人类的食物,它们的命运就悲惨了。人们说,我们可以人工繁殖这些动物啊!比如猪呀鸡呀。但是现在中国人也理解了以前外国人的经验之谈,即“品种鸡”不好吃,比不上土鸡(因此我们也可以设想一下未来的“克隆鸡”、“克隆猪”的味道)。其实人不仅想吃土鸡,还想吃野鸡,想吃大雁,甚至想吃天鹅……

人当然有“权利”吃了,因为他是自然的“主人”。当年孔老夫子说:“君子远庖厨。”他的意思是说眼不见为净,不知不为过。可最近一位伦理学家比孔子要彻底,他在电视上讲:我们养猪可以理解为我们与猪的代表签订了一份合约——你给我们一点肉,我们养你。这可太幽默了。我们给猪准备了“豪华”的猪舍,卫生条件也不错,有充分的食物供应,我们还让大部分猪从小就“净了身”,猪们一生的幸福该从何谈起呢?!我们还千方百计利用科学,使猪们迅速增肥,尽快达到屠宰标准(人却是希望益寿延年的)。

我们还看到这样一幅照片:在温暖的烛光下,一些人围坐在长桌旁,桌上铺着桌布,摆放着酒杯和饮料。奇怪的是,所有的人都用洁白的餐巾把头蒙得严严实实。他们在祈祷吗?不,这不是什么宗教仪式,这是法国人的一次欢宴。

人们在吃一种叫做圃鹀的鸟。这种鸟不过麻雀大小,也许味道特别,所以从罗马时代起就被端上了人们的餐桌。这些可怜的鸟被人用小米催肥(据说要让它们日夜不停吃小米,就得把它们的眼睛弄瞎!),宰杀洗净放在锅里煎大约7分钟,当它在锅里“唱”起来的时候,菜就做好了

吃的程序更加古怪:捏着鸟嘴把它拿起来,然后一口把它吞到嘴里,包括头、骨架、内脏、脚全都在内,然后紧闭着嘴仔细地咀嚼、吸吮、吞咽,品评这鸟的滋味。

美食家们说,蒙面可以防止这珍禽的香气流失。可记者们揭露说,这鸟不仅是一道昂贵的菜肴,更是一种受到保护的珍禽,猎杀这种鸟类是非法的(但是考虑到一种烹饪学的传统,用网捕捉还是可以的)。仔细想想,这张照片实在是当今人类与动物关系的一种极好的象征。

(文 / 聿之)