速度与怀旧:没头脑与不高兴

作者:舒可文(文 / 舒可文)

1996年底,山东画报出版社出版了一本叫做《老照片》的集子,收集的是旧日泛黄的照片,当然也不至于太久远。因为照相技术也只是100多年前的发明,但也必须有起码的岁月,编辑把这起码量定死在20年前,由这些照片引发出的文字念叨的也是老旧的往事。这样一本有翻箱子底之嫌的集子在各书店都占据着一方极佳的位置。

可见在事事求新,日日出奇的今天,速度崇拜的社会心理处处昭彰,加速度的生活变迁之中,多多往事似乎也被速度加温发酵出不同的味道,突然显得难以释怀了。

发生在30多年前的一段“抢救阶级兄弟”的故事,在当时曾感动了众人,但时过境迁,记起的人大概不会太多了。被抢救的人和直接参加救援的人30年来也各过着各的日子。突然有一天,当时的几位直接参与者似乎是不谋而合地想重述这段往事,于是,我们在电视上看到已发福的记者、花发的飞行员、医生们聚集在一起去看望当年被他们抢救的阶级兄弟。那些当年的壮小伙儿也同样老得躬腰曲背了,双方见面少不了感人的镜头,互相长久地握着手、互相问候着老泪纵横着。初看似乎这只是几个当事人的心迹表露,但它牵动了电视、报刊的广泛关注,各相关单位都给以最大的方便,让这个故事的重述显得余音袅袅。30年,这中间似应有足够多的时刻让这故事延续着,或者也可以说,30年足够把这故事锁死在历史中,何以在这忙忙碌碌的今天突然又想起了那么久远的故事?是不是一种“怀旧”的心情所致呢?

“怀旧”的确是近年来弥漫在社会生活各个角落的一种普遍的心态。

鲁迅讲过一个看着事事不顺眼的九斤老太,今天的怀旧当然完全不是九斤老太式的了,往事旧物好似一支老的曲调,平日里哼哼几句而已,绝不影响尽情享受新的生活。

被人们争论了许久的街头大秧歌,一方面是同情者的声音,觉得老年人的娱乐是个社会问题,应该让他们有扭秧歌的地盘;一方面是抗议声,说锣鼓声扰了四邻八舍的公共空间。其实,老年人并非只有这么一种娱乐形式,而且秧歌好像并非是一种专属“老年人”的娱乐。但现在的老年秧歌队员们追求的是那样一种50年代的无忧无虑,在怀旧主题当中理解,可能就不再让人觉得那么别扭了。

对老字号商家的令人关注,何尝不是怀旧主题的反响?一方面是新式商场一座座兴起,一方面是老字号努力打出“百年老店”的旗号,两下里像是在一比高低。而握笔的人们刚从燕莎、赛特购得所需物品,晚上坐在写字台前或电脑前感叹着写出老字号的今昔变迁,为民族特色、传统文化大唱赞歌。“向阳屯”、“老插”、“黑土地”之类的餐馆明确写出了对特定年月的回味,到这种地方去,也绝不仅仅是为了一饱口福。

所以,怀旧只是一种情怀,只是惦记惦记,谁还能真的回到“黑土地”再插一回队?那些扭大秧歌的人也不大可能真想没日没夜不记报酬地改天换地。

怀旧也不是一定怀自身经历中的旧,“罗杰斯烧烤快餐店”中传达的往日情怀是属于另一种文化的,但也颇为红火。在“罗杰斯”里可以吃到炒玉米粒、烤玉米糕、煮老玉米棒子、真正用火而不是用高压烤炉烤出的鸡,烧火的大截木柴就堆放在店堂之内。一位做生意的朋友跟我说,他喜欢在“罗杰斯”会朋友,甚至会商业伙伴,“一元钱一碗的带壳花生放在桌上,一边慢慢剥花生,一边聊天,那气氛就像是两个农民下工之后的休闲。”肯尼·罗杰斯的音乐更在时间上把置身其中的人往20年前拉。

20年前似乎还不够旧,还有影视作品给人们提供着更久远的怀旧空间。去年在奥斯卡那里热闹了一大阵的电影《理智与情感》和后来的《爱玛》掀起了一阵奥斯丁热,改编自奥斯丁小说的这些电影,其场景和故事在其他由速度和科技构造出的电影的衬托下,独有其蓦然回首的感人。

说起怀旧,我想起美国哲学家詹姆斯说过,伸向过去的欲望是人的基本经验,还说过,没有这种欲望就没有历史;没有它;一切文化产品都只是一堆文字死尸。也就是说,观照过去、体味过去是使我们当下的生活显得有连贯性,使我们今天的各种游戏显得有根儿,有说头。但是,我记得70、80年代也有改编自福斯特小说的电影,如《印度之行》、《看得见风景的窗口》,虽然也让观者体验一把早年的浪漫,但远没有形成“热”。何以到了现在“伸向过去的欲望”显得如此强烈?人们不由得不把怀旧与世纪末这个时间点联系在了一起。

春天有个节气,惊蜇,在这个时候万物更新,同时,积聚了一年的各种毛病也在这时发作。世纪末并不是一个与自然生命有关的概念,不能说到了世纪末人们就有了种种心神不定。但本世纪末又真像是一个多事之秋,能源、污染等麻烦事让人焦虑,动物们也在遭殃,信息爆炸弄得人无所适从。呜呼,过去岁月中的浪漫、田园诗般的生活,甚至荒蛮都成了人们神往的家园。

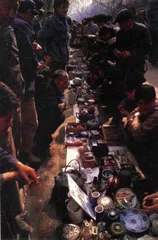

近几年颇为热闹的旧货市场中,弥漫的也是一种怀旧情绪

震惊世界的爆炸杀手也许道出了怀旧情绪的真正原因。因为他是个动了真格的怀旧主义者,他不仅怀旧,还真想把现代工业化社会一点一点炸掉,并且有广泛的同情者。当然同情者只是同情他的动机,即反抗现代的工业文明。现代工业文明中最令人不可把握的特点就是速度,速度快得让人们有失控的感觉,不知道这高速度的历史车轮将把我们带向何方,可是你也不能中途下车,下车会被摔死。这时,人们能怎么办?一方面上了贼船不得不跟着走,一方面又想起了当年清贫却安稳的种种小情小调。

生活场面发生大的变化时,怀旧是免不了的。

德国国哲学家哈特曼恪守不渝的一句格言是:不懂自然科学,无以言哲学。他可能很懂自然科学,但是当自然科学的成果改变了人类生活面貌的时候,他却浑身不自在起来。20年代时,汽车开始改变人的生活空间,电话拉近了人的空间距离,哈特曼对这突兀而来的空间变化过敏一般抵触,无论是为了一个哲学问题的讨论还是鸡毛蒜皮的闲扯,他坚持要坐着四轮马车去会见他的谈话对象。那是在世纪初,现代主义的速度已开始显露潜能,当这种速度还没有全方位地改变生活面貌时,多数人没有哈特曼那么敏感,欢呼还来不及呢。经过近一个世纪的发展,迟钝的人也觉得有点玄了,于是那么多人开始回望当年哈特曼坚守的东西。

小时候听过一系列“没头脑和不高兴”的故事,好像是一种极有普世意义的寓言性故事,套在速度与怀旧的冲突里也挺有趣。那故事中有一则说没头脑和不高兴是好朋友,没头脑建了一栋特别高的美丽大楼,他请不高兴来玩。高楼里没有电梯,他们俩带上干粮、水和被褥一起爬楼梯,不高兴一路抱怨、唉声叹气。好不容易爬到楼顶,无限风光也没让不高兴高兴起来:何必跟自己过不去非要住这么高的楼呢?平房不是挺好?没头脑和不高兴就好像是人类生活中的两种相互排斥的力量,始终同时在起作用。没头脑没什么事情做时,不高兴就平静一些;没头脑动作大时,不高兴就反应激烈。

在我国北方某汽车制造厂,厂区中坐落着两种新旧反差极大的厂房,新厂房是合资新建的,生产合资高级汽车,破旧的老厂房里,丁丁当当以极慢的速度生产着50年代的国产汽车。据一位记者说,老厂房里生产的汽车,每辆卖的钱还不够材料钱。所有的亏空都由新厂房来填补。记者问,为什么不干脆让老厂房停产呢?白给那里的工人发工资也比继续生产省钱。知情者说,如果停产,那里聚集的老工人会不高兴的,因为那个老牌子的汽车凝结着他们年轻时的骄傲和情感。为了安抚他们,赔点钱就算给他们买点设备建了一个老工人怀旧俱乐部吧!让他们在里面玩吧!

被聚集在这个奇特的俱乐部里的人要守护的恐怕不只是那老牌子汽车,不只是他们年轻时的骄傲吧,哈特曼要守护的恐怕也不是那四轮马车。虽然哈特曼拒绝的正好是怀旧俱乐部守护的,但本质上他们双方所拒绝的都是提了速的生活进程,守护的都是已经培养得成熟的、人的心理已经适应的生活方式,以及由生活方式带来的理念。

如果说速度崇拜是现代生活的标志性症状,怀旧就是并发症。

崇拜速度其实也不能到玩命的程度。虽然没有专家告诉我们对加速生活的心理承受的限度在哪儿,但是克隆技术的新进展着实让人感到了限度的存在。在这项技术面前,那些迷醉在速度里的人似乎也站到了怀旧一族的身边。

怀旧归怀旧,要是动了真格也显得悲壮得过了。记得5年前《编辑部的故事》里有一句台词说得挺有道理:“咱能不能把那历史车轮推沟儿里去?”——“没那镜头”!既然是这样,那还是让我们翻翻《老照片》,看看老故事改编的电影,在僻静的地方扭扭秧歌,把詹姆斯所说的“伸向过去的欲望”保持在“情怀”之内,也许能获得一种历史感觉,既能有点头脑,也不至于太不高兴。