信用卡的“信用”危机

作者:三联生活周刊(文 / 何刚)

1997年刚刚开始,一项最新统计表时,欧盟国家所发生的信用卡诈骗案中,有45%是发生在英伦三岛。面对巨额财富,具有光荣金融传统和良好金融意识的大英帝国的子民们,难以抵挡诱惑,有的竟动用高科技伪造信用卡。一个年诈骗金额可能高达1亿英镑的伪造信用卡犯罪集团,终于没能自由地度过1996年的圣诞节,这虽然令英国人深感庆幸,但包括英格兰银行金融专家在内,不少人惊得一身冷汗。

有关统计数据还表明:世界各国每年都因出现大量伪造信用卡,而使银行和持卡人遭受损失,1991年损失总额为1.258亿美元,1994年激升至2.645亿美元。

信用卡似乎比想象中更易伪造,发卡机构如不加强防伪和监管,信用卡的“信用”恐怕将大打折扣了。然而,这还仅仅是有关信用卡的诸多问题之一。

透支后遗症——“自我破产”

信用卡在西方国家已成为多数人的必备品。在日本,个人信用卡发行数到1996年已超过2.27亿张,日本一年通过信用卡支付的总额达到75兆日元。同样以1996年为例,美国人全年以信用卡支付的消费总额达3400多亿美元。

从根本上说,个人信用卡多可以“透支”,即持卡人向银行“借钱消费”。透支,就是银行认为持卡人有信用,可以予以一定额度的贷款,即一张信用卡的“透支额度”。不过,银行不会白借钱给持卡人,在银行认可的数额范围内,你尽可以透支,只要你能及时还债,并负担高达15%—30%不等的透支年利率。

然而,问题也正是出在“透支”上,因为不是所有的持卡人透支后,都能在短期内偿债。有透支者给逼急了,便“拆东墙补西墙”,从另一张信用卡里透支来先支付。这种做法的结果是灾难性的,最终必然是信用危机、债务危机,乃至人生与生命的危机。在西方,因为信用卡透支过度无力偿债,自杀者已不在少数,更不用说因此而“自我破产”者了。

“自我破产”,即持卡人在自认无力偿债时,向法院提出“破产申请”,经法院核实后宣判“自我破产”成立。此后,欠银行的债是不用还了,但这样的人也要付出沉重代价:他再也不能从银行贷款或申领信用卡,许多机构也比较忌讳聘用有“自我破产”经历者。一句话,“自我破产”不只是失去一张信用卡,而往往是意味着为社会所遗弃,沦为无业者。日本最高法院统计,1992年起,日本每年有4万人“自我破产”,1995年达到43414人。

从日本“自我破产”者的情况来看,有相当数量的人是四五十岁的公司中层人员。他们多是在80年代日本经济高度繁荣时,以银行贷款分期付还的方式购进汽车、房产等,当时他们可观的月薪完全可以轻松还贷。但进入90年代,日本泡沫经济景象破裂,许多公司的情况开始不妙,这些人的收入大减;加之他们当时购入的不动产如今多已贬值。于是,为了保住社会信用,按时支付购买不动产的贷款,不少人想到了从信用卡透支来还贷,被迫落入更深的债务陷阱。

可悲的是,一批金融奸商还想从这些信用卡危机者那里榨油水。他们不时以高利贷帮那些信用卡透支过度的人还债,结果,将这些信用危机者逼上了绝路,只有申请“自我破产”一条路可以走。

鼓励欠债——危及金融秩序

信用卡在美国的情况也并不美妙。

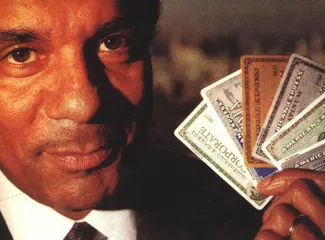

一方面,美国人申请信用卡很容易,使用信用卡也极为普遍。在美国,年薪1.5万美元以上的稳定职业者,即可申请信用卡,绝大多数人都能达到这个基本的申请线。据美国信用卡公司协会统计,到1996年,美国各信用卡公司共发行信用卡27亿张。18—68岁的美国人是最主要的持卡者,他们平均一人竟有17张信用卡。美国的金融业本来就发达,银行的信用卡业务很有些历史。像中国人熟知的“维萨卡(VISA)”、“万事达卡(MASTER CARD)”和“运通卡(AMERICAN EXPERSS)”等,早已从美国扩展出来,成为世界性的信用支付卡。美国人早已实现了“一卡在手,走遍美利坚”,而且正将“一卡在手,走遍全球”变成事实。

也许正是因为美国人申领信用卡、用信用卡支付太方便了,这很大程度上影响着美国人的消费观和购物习惯。因为方便,美国人可以在任何时间和在世界上绝大多数商业区买东西,而不是像多数中国家庭,即使有钱了要买个“大件”,还需要特意回家取趟钱。

不过,美国人之所以能够享受到便利的信用卡服务,一个重要的原因在于美国的信用卡发行机构竞争激烈。在美国,信用卡由专门的信用卡公司发行,而不是像中国这样归入银行业务。美国的信用卡发行主要为3家公司所垄断:维萨公司最大,1986年占有美国信用卡发行量的44%,1996年升至50%;万事达公司第二,1986年占发行量的28%,1996年为30%;运通公司第三,1986年占25%,1996年降至15.8%;这“一大二小”3家公司,占有美国用卡发行量的95%左右的份额。

为了争取客户,这3家信用卡公司“掐”得厉害。据1997年2月7日的《华尔街日报》报道,信用卡发行量占有率不断下降的运通公司,曾在1996年中向美国司法部投诉,指责维萨公司和万事达公司搞不正当竞争,因为他们要求所有发行维萨卡和万事达卡的美国银行不能同时发行运通卡。司法部调查半年后认为,运通公司投诉有理,目前正通过信用卡公司协会在3家公司间进行调解。

除了“掐”,3家信用卡公司为争取客户,竞相许以各种优惠条件,其中最主要的一条就是:鼓励持卡人多消费,放宽透支额度,鼓动欠债消费。

这对于商业繁荣好处多多,但其负面影响也令人担忧。据美国消费者联合会今年3月初公布的数据,1996年,美国信用卡持卡人因为透支和欠债消费,累积透支3700亿美元!平均一算,每个美国家庭1996年欠债6000美元,每年的年息便要1000美元,比一个美国家庭一年的汽车保险费或水、电费的总和还要多。

因为持卡透支,美国约有1000—2000万个家庭,分别背负着数千美元至数十万美元不等的债务,其中有上百万的家庭债务沉重。据美国各信用卡公司的统计,1996年,因为信用卡透支而造成债务危机,美国全年竟有100万户家庭申请破产。

这些情况已经引起美国许多有识之士的关注。美国消费者联合会则严厉指责一些信用卡公司,认为他们为了发展客户,不负责任地鼓动持卡人透支,造成许多美国家庭寅吃卯粮,负债沉重。有些院外集团,甚至到处游说议员,希望美国国会能以立法的形式,明确规定信用卡透支额度,比如,一个家庭的透支不超过其总收入的20%,等等。

而一些经济学家的建议更为理智,他们近来不断撰文,提醒人们谨防信用卡透支危及金融秩序,尤其呼吁持卡人理性消费,因为透支毕竟是危险的。

谁的“信用”危机

无论在日本,还是美国,那些因过度透支而破产的持卡人,诅咒信用卡为“魔鬼卡”者,大有人在。其实,卡并无罪,而是用者无度。作为现代社会方便存贷的金融工具,信用卡事实上是对持卡人信用的考验。

有多少花多少,总会平安无事。如果想利用信用卡乱花银行的钱,当然只能付出沉重的代价。

这苦果,你不咽谁咽?

信用卡在中国——“金卡工程”简要历程

1986年6月1日:中国银行发行第一张可在全中国通用的信用卡——人民币长城信用卡,接着,中国银行在中国首次推出自动提款机(ATM)、智能卡。标志着中国“金卡工程”正式启动,“一卡在手,走遍神州”的宣传口号和宣传牌开始传播于中国。

不久,中国银行发行中国第一张可在国外通用的信用卡——外汇长城卡;并首次在中国境外发行“龙卡”。10年后,即到1996年初,长城卡已发行350多万张,中国银行的信用卡存款余额达193亿元,中国银行的信用卡用户年交易额3000亿元。

继中国银行之后,中国工商银行相继发行人民币“牡丹信用卡”、“牡丹取款卡”,中国农业银行发行“金穗卡”,中国建设银行、交通银行等也相继发行人民币信用卡。

1996年,中国银行发行一种新的信用卡——长城中文借记卡。

1996年,在中国上海召开了“全国金卡工程试点城市工作会议”,标志着中国“金卡工程”已由组织发动、规划阶段,进入到建设阶段:10年里,中国共发行信用卡1040万张,设立信用卡消费特约商户14万个,安装自动存、取款机6700台,销售点终端3万多台,取款网点12万个;广东、上海等地有1100多台自动取款机联网,实现跨市、跨行交易。

1997年1月8日,中国工商银行与中旅集团在北京签订协议,双方将联合推出中国第一张联名信用卡——“牡丹中旅卡”,该卡除具有一般牡丹卡的功能外,还可以持卡跨地区,在中旅集团所属企业的服务项目中享受折扣等优惠。

1997年初,中国各银行发行的信用卡超过2000万张;有关机构表示,“金卡工程”的目标是:到2003年,争取在全中国发行信用卡2亿张。

1997年初,中国首家信用卡培训机构在北京中国人民大学成立,中国人民大学与世界最大的信用卡组织——“维萨(VISA)国际组织”合作,将在几年里为中国培训5万名银行卡专业人才。

随着持卡人增多,信用卡透支也出现一些问题,恶意透支者不断,出现透支纠纷案。

1994年8月至1996年初,上海一些金融部门向法院起诉的信用卡透支纠纷案有64起,透支金额本息达164.12万元。

1996年,在中国江苏无锡,有17万信用卡用户,透支者约1万户,透支总额1145万元,其中有一位持卡者的透支金额,可能创下了中国恶意透支纪录:7万元。