信息安全恐慌症

作者:三联生活周刊(文 / 胡泳)

数字化生存

电子“珍珠港事件”

法国国防部最近证实,法国海军行动力量参谋部的计算机所储存的军事机密于1995年7月底被人盗窃。这些军事机密包括几百艘盟军军舰的声音识别密码,即海军情报部门分类保存的每艘军舰的特殊的声音,这些声音可以保证情报部门准确地判定每艘军舰的航行方位。这些军事机密被盗窃,令法国政府和军事部门大为恐慌。

英国也发生了一起严重的电脑泄密事件。英国电信公司(British Telecom)的一位电脑操作员,借助于公司提供的电脑密码,闯入了公司内部的数据库,从而窃走了英国情报机构、政府的地下核掩体、军事指挥部及控制中心的电话号码,以及英国三军军事指挥官的家庭地址和电话号码,就连首相梅杰的住处和白金汉宫的私人电话号码也都在这个窃密者的掌握之中。这个电脑操作人员通过互联网络把这些机密传给苏格兰的一位新闻记者,轰动一时。

美国是世界上电脑普及使用率最高的国家。与此同时,电脑“入侵者”对美国电脑系统的侵犯案例也多得惊人。据中央情报局局长约翰·多伊奇说,到21世纪,电脑入侵在美国国家安全中可能成为仅次于核武器、生化武器的第三大威胁。多伊奇说,美国已掌握的证据表明,世界上一些国家正在发展对军用电脑系统进行“信息攻击”的理论、战略及工具。多伊奇没有点这些国家的名,但他确信,许多国家、组织或个人已意识到发达国家,尤其是美国,日益依赖电脑控制电力网、航空管理、电信、交通及金融运作等重要行业和部门,而这些电脑很容易成为敌对国家及国外恐怖组织的攻击目标。美国的一些电脑专家甚至认为,潜在的入侵者可能已掌握了引发电脑大瘫痪所需的复杂技术,只是由于对攻击目标不太了解,同时无法直接进入这些电脑系统,而未敢轻举妄动。

一个最令人不安的问题是,攻击可能来自世界任何地方,而查出来源的可能性却微乎其微。美国最大的电子监听机构国家安全局为此将新设“信息战技术中心”专门分析外国政府、恐怖组织及淘气的电脑“神童”对美国电脑网络构成的威胁,并帮助寻找防止电脑入侵的新方法。中央情报局计划动用上千人来开发攻击性和防御性的电脑程序。五角大楼则筹划组建一个国家安全情报交流小组,其中包括大型通信公司和安全情报部门的人士,定期研究对策。1996年7月15日,克林顿又要求成立机要设施保护委员会,目的均是要给电脑系统加上一个“防护罩”,防止电子世界发生“珍珠港事件”。

Internet不保险

另一方面,罗克韦尔公司(Rockwell)发布消息说,目前公司正受到攻击,攻击者试图通过网络闯入Rockwell的一些系统,攻击的目标是这个空间巨人的研究和开发资源,攻击的武器是Internet。

虽然Rockwell采用了最新的防火墙和密码技术,仍无法阻止闯入者的活动。专家们说,不光是Rockwell,其他公司碰到的与Internet有关的安全侵犯事件也与日俱增。纽约美林经纪公司(Merrill Lynch & Co.)首席信息安全专家约翰·林克说:“Internet不安全,现在它的安全性、完整性或质量都没有保证。”

Internet的实际情况已使有些行业对使用网络的计划重新评价,甚至取消。最近《信息周刊》(Information Week)杂志对网络用户进行的调查称,每4个回答者中就有1人因担心网络入侵而不想使用Internet。林克说,Merrill Lynch公司就拒绝在Internet上进行任何“具有重要意义”的业务活动,它甚至对将Internet用作跟用户的一种联系手段还抱犹豫态度。

纽约一家保险控股公司的副总裁说:“我认为Internet有很大的潜力,但目前的安全技术还不能提供使我感到放心的防护水平。人们还要寻找新的路径。”

虽然很少机构愿意承认他们的信息系统遭到破坏,但据美国计算机安全协会(NCSA,National Computer Security Association)的民意测验,250位信息安全负责人说,他们去年都经历过与网络有关的破坏。

同样,去年10月由Information Week/Ernst & Young对1290位信息系统的行政长官进行的调查也表明,每5家公司中便有1家遭到过网络入侵和试图的入侵。而且实际的入侵次数还可能更高,因为被调查的经理中只有一半人认为他们有办法探测到网络的入侵。

Rockwell认为它处于各方面的包围之下。阿尔佐说:“政府机构通知我们,我们正成为国外好几个国家的目标,而且入侵者从工业间谍到不满的雇员无所不包。我们的研究开发要耗掉几十亿美元,而外国公司靠网络入侵就能获得最新的技术。对国内的竞争对手,我们也要抱有戒心。”

特别麻烦的是,尽管广泛使用了安全措施,但Internet上突然闯入的事仍屡见不鲜。据Information Week/Ernst & Young 的调查,目前70出的公司在网络上用防火墙保护,还有一些则使用口令和密码保护。

为什么这些措施不起作用呢?安全专家们说原因有好几个。第一,攻击来源越来越多。第二,入侵者正在建造更高级的自动开掘工具。在入侵者中也有很多专家,他们了解Internet的基础设施,并善于寻找联网协议和操作系统源代码中的漏洞加以利用。

许多大公司在发现有黑客闯入之后,通常采用自吞苦果的做法,宁可自己受损也不举报、不声张。因为他们认为那样做的后果只会带来更大的损失。客户会感到该公司的电脑网络不可靠,从而丧失对公司的信赖。有的则存有侥幸心理,认为黑客捞了一把就会转向别的公司或机构。这方面的一个例子是,花旗银行(Citicorp)1994年被俄罗斯黑客从网上盗领了40万美元,事情公开后,第二年这家银行的主要储户中就有20家受到其他银行的游说。这些第三者试图说服储户把存款放到他们的银行,声称那里比花旗银行更安全。

据联邦调查局最新调查,在美国,只有不到17%的公司回答如果网络被入侵将会举报,其中70%的公司承认害怕举报带来的负面影响。姑息养奸的结果使得黑客更加猖狂。计算机专家说。由于黑客的非法入侵,去年世界各地的营利机构——尤以银行和医院为甚——损失了8亿多美元。

病毒与黑客

涉及到网络安全性的另一个因素是计算机病毒。大多数电脑系统都很容易受到旨在破坏它们的病毒的侵害。这些病毒包括“逻辑炸弹”(logic bomb)和“特洛伊木马”(Trojan horse),即可以伪装成无害信息进入一个系统的秘密程序。

关于病毒,Internet发展过程中曾经有一个著名的故事。1988年11月2日,与网络互联的成千上万的计算机的工作速度开始变得越来越慢,许多计算机最后达到暂时死机状态。文件完好无损,但数百万美元的计算时间白白耗费掉了。这则故事广为流传的时候,也许大部分人才第一次听说Internet。这一现象是一个恶作剧的计算机程序导致的,它叫蠕虫(worm),可以从一台计算机传到网络上的另一台计算机,并在传播过程中复制(它被命名为蠕虫而不是病毒,是因为它不传染其他程序)。这一程序利用了Unix系统软件中的一个不为人注意的“后门”,直接进入所要袭击的计算机的存储器。它将自己隐藏在存储器中,四处传递误导信息,这使得它难以被发现,也难以控制。蠕虫以闪电般的速度繁殖,不到10小时就流窜整个美国,导致6000多台电脑关机。几天以后,确认病毒的制造者是罗伯特·莫里斯(Robert Morris),康奈尔大学23岁的研究生。后来莫里斯证实他设计并释放蠕虫是为了看一下它会进入到多少台计算机。但是他在程序设计中的一个错误使得蠕虫的复制速度比他预想的要快得多。莫里斯的行为触犯了联邦法律,被判处缓刑3年、10000美元的罚款和400小时的无偿公益劳动。

可以说,在病毒的设计者和防病毒软件的设计者中,存在着一场永无止境的竞赛。自从蠕虫事件发生后,计算机应急小组(CERT,Computer Emergency Response Team)在网上成立,像海岸巡逻队一样保卫网络的安全,在敌人还没有发起有效进攻之前就将他们消灭。

但电脑病毒就像生物病毒一样,以各种不同的方式侵袭网络,防不胜防。就算防毒科技再先进,还会有人发明新的病毒危害网络。这些发明者这样做,通常是因为这是一种挑战,能给他们带来无穷乐趣,看到网络陷入混乱或是遭到毁灭,他们感到自己成了英雄。

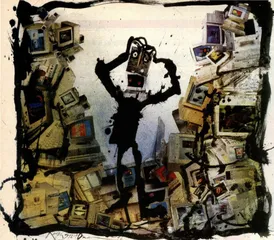

不管是病毒的发明者还是网络的非法入侵者都是形形色色的“黑客”中的一分子。黑客的原意是指热衷于设计电脑程序的人,他们对电脑非常着迷。但这些人不同于普通的电脑迷,他们掌握了必要的专长,可以闯入其他计算机。他们喜欢制造小型、有时则是大型的恶作剧,借此锻炼自己的对抗技能,以示对流行秩序的反抗。

但更多的黑客是犯罪分子,他们有的截取银行帐号,盗取巨额资金,有的盗用电话号码,使得电话公司和客户蒙受巨大损失。有时,黑客这种电脑网络的蛀虫搜索到被他们认为是有“价值”的信息之后,就向信息的管理者——通常是大公司或银行——发出威胁,扬言如果不定期给他们送钱,公司的电脑资料就会遭到破坏,或被植入电脑病毒,或重要资料将被销毁、转移。因此这些人也被称为“骇客”。

黑客们甚至会成为新的雇佣军,为出价最高的人服务。海湾战争中,一群荷兰的黑客主动提出帮助伊拉克干扰美军在中东的部署,条件是付给他们100万美元。幸亏萨达姆拒绝了,不然的话,美军不知道会遭受怎样的损失,因为在战争中他们广泛使用Internet作为通信手段。

据《今日美国报》(USA Today)报道,黑客每年给全世界电脑网络带来的损失估计高达100亿美元。 电脑黑客网络与信息安全