《记者生涯》和《个人历史》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

畅销书与排行榜

如果我们以2月23日的排名榜为准,把我们平日不介绍的“连续上榜周数”一栏参考一下,就会发现,列在前15名的非虚构作品中,数字最高的有3本:《善恶园中的子夜》已连续上榜136周;《大无畏》达47周;《狄尔伯特的原则》紧随其后,也达到了42周。

另一方面,在本表上列为新书的则有6本。《不予考虑的证据》和《走进黑暗》可列为一组,前者是洛杉矶警察局对辛普森杀人一案提出的铁证,其中包括一只血迹斑斑的手套,在公审时还让辛普森试戴过。但这些铁证却被法庭莫名其妙地不予考虑,最终宣判了凶手无罪。此事究竟难平人心,去年辛普森又被遭他杀害的妻子的家人拉上民事法庭。这本书作为原案多角度报道的又一补充,此时出版并畅销的背景是显而易见的。后者则由前联邦调查局官员执笔,写出了系列罪犯的犯罪本质。第二组的《隔壁的百万富翁》和《和平的赠品》及《与上帝的交谈》相映成趣:一本揭示美国富翁的共同特点,堪称是世俗世界以金钱为基础的剖析;另一本是芝加哥大主教的回忆录,可以说是精神世界以家教为信仰的追求。而《与上帝的交谈》实际是假托与上帝的谈话,就现实生活中的广泛问题发表作者的己见。

下面我们重点介绍《记者生涯》和《个人历史》这两本书。

《记者生涯》于去年12月22日初次登榜,当时是第三名,自第二周起就一直高居榜首,到2月16日才降到第三名,到2月23日已连续在榜10周。

作者瓦尔特·克隆凯特是美国的一位名记者,说他的名字在合众国家喻户晓亦不为过。

他的记者生涯是漫长的。早在第二次世界大战期间,当时的合众社派他为驻莫斯科记者,还曾试图提拔他到伦敦分社,并许给每周127.5美金的高工资,外加海外生活补助费,这在当年是相当惊人的,可见对他的重用。他为合众社这家用专线电报发稿的通讯社前后工作了11年。

之后他转到中西部一组电台的广播工作。他走马上任领导该组电台驻华盛顿记者站时,刚好赶上1949年哈里·杜鲁门的总统就职典礼。不久,朝鲜战争爆发,他接受了爱德华·R·穆罗和哥伦比亚广播公司的长期聘请,但并没有赴朝报道,因为该广播公司买下了华盛顿的战时电视播放权,指定他担任新闻评论员。那正是电视这一新型传媒开始普及,大批有经验的电台记者转向电视之时,他可以说是顺应潮流,抓住了时机,成为最早的电视新闻评论员。

克隆凯特开始电视新闻生涯时,撰搞人和稿件都和通讯社没什么两样,只是在主持人身后加上几个缩写字母充当台标。他便摆一块小黑板用粉笔画上朝鲜半岛轮廓地图,再画上箭头,表示军队动向。他还用类似的办法报道过堪萨斯州的一次旱灾。这些有关电视新闻早期使用的种种权宜之计,使这本回忆录具有了电视发展史话的份量,增加了可读性。

到1952年,他已经举国闻名。哥伦比亚广播公司新闻部主任西格·米切尔森曾建议他找个代理人帮助理财,当时他的周工资不超过200美元,外加一些赞助费,因此感到这样的建议很可笑,但他也预见到电视评论明星制度和百万收入大腕的潜在危险——此言不虚,后来电视新闻评论明星的收入果然足以和文艺、体育明星相提并论了。

1954年林登·B·约翰逊成为美国历史上最年轻的参院多数党——民主党领袖后,曾到电视台亮相,这就是后来被叫作“面对全国”的专题采访栏目。他到达电视台后,就把一个他要求提问的单子交给克隆凯特,克隆凯特只好向他解释,电视台的新闻节目不是这样做法。约翰逊听罢拂袖而去,克隆凯特好说歹说把他劝了回来,接受他的采访。结果,那半个小时的节目,约翰逊对克隆凯特的提问,不是简单答是或否,就是沉默不语。克隆凯特在他的回忆录中,对这件事及后来政界和电视台之间的冷漠关系总结说,这实际是政界“试图控制新闻媒体和媒体决心不受控制”的一种平衡。他也和许多观察家得出同样的结论:近年来控制方取胜太多。他认为,电视新闻的变质退化是一场灾难,他指名道姓地历数事实加以批评,力主新闻自由对民主制度是根本重要的,而且强调电视在必要的公众启蒙上的先天不足,还担心报刊也在亦步亦趋地在电视之后大搞信息娱乐(或译趣味新闻,原文为新造词——笔者注)。这些看法颇有启迪意义,值得人们思考借鉴。

作为一位记者,克隆凯特先生曾亲身经历过许多重大事件,如越南战争和肯尼迪遇剌,也采访过国内外许多风云人物,如历届美国总统和菲德尔·卡斯特罗。书中的这些丰富的历史回顾也渗透着一位新闻工作者的良知和见地,甚至对政局都会产生一定影响。如评家所说,瓦尔特·克隆凯特先生本人严肃认真的个性,也同时跃然纸上。

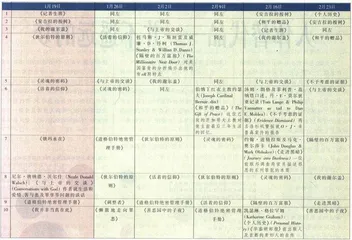

《纽约时报书评》非虚构作品排行榜(1997.1.19—2.23)

《个人历史》于2月16日初次登榜时居第十位,第二周23日就跃居榜首。由于这是一部成功的女强人的自传,拥有相当的读者和市场,估计今后的排名仍会有一段时间的居高不下。

凯瑟琳·格拉罕姆在该书的前言中说:“我在尊重隐私的同时,尽量做到坦率诚恳。”看来她在这种平衡中取得了成功,如果处处闪烁其辞,其可读性必然大大降低。实际上,这部自传正是从女儿到妻子到寡妇到妇人这样一个女性逐渐成熟的过程中自立自强,在事业上取得成就的感人故事。

凯瑟琳的父亲尤金·迈耶与其母阿格尼丝·欧内斯特在纽约的一座画廓中初遇,便发誓要娶她为妻。他是个身材矮小的富有商人,而她却是个美貌的穷学生。她的父母都是路德教徒,她在奖学金被意外地撤消后,曾不得不在暑假一天工作12小时。她很实际地需要一个富有的丈夫来替她父亲和她本人还清债务,当时是无法侈谈妇女经济独立这样动听的话的。但她一生都以其特有的方式爱着自己的丈夫。

对凯瑟琳来说,父亲很遥远,母亲干脆视子女为拖累(他们曾经撇下4个孩子去首都开拓自己的事业)。1933年,尤金·迈耶买下了《华盛顿邮报》,从此凯瑟琳便不断在同父亲的通信中就该报提出已见。这样,她终于成为兄弟姐妹5人中最受父亲宠爱的孩子,而她自己从芝加哥大学毕业后也立志当一名记者。她先去旧金山为《旧金山新闻》报道劳工问题,然后才回到《华盛顿邮报》任职。

1939年,菲利普·格拉罕姆闯进了她的生活。他是来自佛罗里达的穷小子,毕业于哈佛大学法学院,在最高法院作职员。但他才华横溢,他们很快便由约会而结婚。婚后他们成为华盛顿社交界的中心,出尽了风头。

菲利普才智过人、精力充沛,在家中对她很挑剔,她体重增加了几磅便叫她“小猪”,但当父亲把报纸的大权交给这位女婿时,她连想也没想过要反对。

1957年菲利普初次神经崩溃,对妻子变得很粗暴。1962年他有了新欢,那年的圣诞夜,被凯瑟琳在电话中发现了真情,菲利普也承认不讳。他提出离婚并要买断她在《邮报》中的股份,她同意离婚但据不放弃公司。后来菲利普虽回到她身边,不久却精神病发作而自杀。一个月后凯瑟琳被选作《华盛顿邮报》公司的总经理。从此她边学边干,挑选了一个得力的班子,和《纽约时报》一起取得了印制五角大楼文件的权利,在水门事件报道中获普利策奖,并使公司扩大到拥有电视台的企业。她在男人圈子里周旋,固然有她的苦恼,但她终归是引人瞩目的成功的女性。 凯瑟琳