法律专家何山以身试法

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

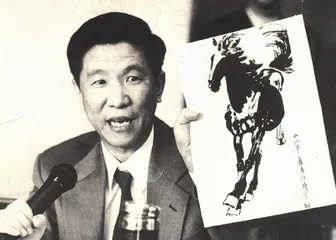

何山在法庭上:状告商行公开销售假冒徐悲鸿作品

1996年4月24日,一位50多岁的男顾客走进西交民巷24号北京乐万达商行经营部。他在这家挂着齐白石、溥杰、徐悲鸿等名人字画的商店里转了一圈,便信步来到一副落款为“三十年暮春悲鸿写”的独马图前。仔细端详,他发现画上还留有“悲鸿”二字的印章。这位顾客不动声色,问售货员“这画多少钱?”“700元。”他掏出钱交过去,只是特别叮嘱售货员把画上的落款也填写在发票上。

5月10日,这位中年顾客再次光临乐万达商行,这次他又花了2200元买了一幅标有“悲鸿”字样且盖上“徐”字印章的群马图。

3天后,5月13日,北京市西城区人民法院收到一份民事诉讼状。原来,那位两次到“乐万达”购画的顾客,是曾参与制定《消费者权益保护法》的全国人大法工委调研员何山。这回要亲自以身试法,状告商行公开销售假冒徐悲鸿作品。

何山事后讲,之所以选择假冒字画为打假对象,一则是他对文化商品知识比较丰富,把握大;二则购买假画没有风险,即使万一是真画,也有收藏价值,不亏。为了日后打官司证据充分,何山这次打假行动中除了要求店方在发票上详细标明假画特征外还约请了几人一同前往购画,以作为人证。

何山在起诉书中对法院提出3项诉讼请求:1.没收假画;2.判决被告加倍赔偿计5800元,并赔偿代理费、诉讼交通费;3.判决诉讼费用由被告承担。

为避免当时社会某些方面发布“知假买假不是消费者”的舆论干扰法院判决,何山在诉状中使用了“怀疑有假,特诉请保护”的概念。他认为,就多数消费者一般情况,购买假货时只是怀疑有假,使用“疑假买假”更精确。他还在起诉书中声明,“如果胜诉,原告愿将加倍赔偿的部分捐献打假基金会。”表明自己的打假行为绝非牟私利。

1996年6月5日,何山和他的代理律师——社科院法学所博士刘俊海来到北京市西城区人民法院参加开庭审理。被告方乐万达商行虽承认了两幅画出售时间和价款,但又举证这两幅画已标明系仿制品,何山购买时也对他做过声明,乐万达商行据此认为自己没有构成欺诈行为。

法庭审判长征求原告方意见,兼任中国版权研究会副秘书长的何山回应道:“被告从未说明卖给他的两幅徐悲鸿作品是仿制品,也没有在上面标有仿画字样。即使标明,这种公开出售行为也侵犯了徐悲鸿继承人的著作权,仍属违法。”

当两个小时的庭审结束,法官征询双方是否愿意调解时,何山断然拒绝。

1996年8月2日,西城区法院下达判决书和制裁决定书,认定“被告向原告出售国画时有欺诈行为。被告除应退还货款外,还应增加赔偿原告所购商品价款的1倍,并赔偿给原告造成的其他损失。”同时法院没收假画。

1996年10月9日,何山把乐万达商行增加赔偿的2900元,如前所言,捐献给中国消费者协会打假基金。他说:“这包不是红的,但它包含着消费者的心,一颗红心。”

何山简介

何山,全国人大法制工作委员会巡视员。同时兼任中国高级律师高级公务员培训中心民法教授、中华全国律师协会业务委员会顾问、北京、上海法院知识产权法律咨询专家、国家商标评审委员会专家组顾问、中国版权学会副秘书长等各项社会职务。

1993年,他曾参与了《中国消费者权益保护法》的起草制定,积极促进将惩罚赔偿条款写入法律草案。近年来,这位民法专家一直关注《消法》贯彻实施,并亲自以身“试”法。 法律法制